今回は工事完成後の検査と仕上げです。最後の検査は、僕が責任を持って行います。

実は、塗装業者で営業の人が最後の検査まで立ち会うことはそう多くはありません。

ほとんどの場合、営業ではなく現場の職人がおこないます。

そうなってしまうと、お客様のご要望を聞いたはずの人間は最後のチェックをしませんので、伝達不足などで工事の仕上がりに差異が出る場合も。

このブログでは、塗装の検査についてのポイントなどについてお話し致します。

なぜ最後の検査を営業の人間が行うのか

検査についてのお話をする前に、なぜ検査を営業である僕がすることに意味があるのか。それについてお話し致します。

僕が検査をするのは、全ての工程において何をすべきなのか、どう工事が仕上がるべきなのかを把握しているからです。

工事は、一人の職人が最初から最後まで作業するということはありません。

ほとんどの場合、複数の専門の職人が携わり、リレーのように工事をつないで完成します。

よくお客様から頂く質問で「来て頂く職人さんは、自社の社員ですか?」と聞かれることが……。「職人は自社社員ではありません」とお答えしますと、「丸投げをしている」と誤解されることがあります。

丸投げというのは、元請けが自分の会社では工事はせずにすべての工事を職人になげ、工事には関わらず利益を抜くようなことを言います。

しかし、弊社の場合は工事の計画を立てること、そしてその工事を実行するために適材適所となるように、弊社で厳選した職人を手配しますので、丸投げとは違うのです。

弊社の見積もりを見て頂くと、それぞれに項目があって何にどれだけ費用がかかるかというのが明確に分かります。これがある意味では丸投げではない証明なのです。

お客様からご覧になれば、塗装の職人も屋根職人も足場職人もシール職人も、皆似た作業着を着ているため、同じように見えるでしょう。

しかし、実際はそれぞれ専門分野が違う職人です。

家の工事というのは、様々な技術が複合されて成り立ち、塗装工事だけでは壁に空いた穴は塞がりませんし、腐った下地がよみがえることもありません。

壁に空いた穴は大工工事ですし、もっと言えばなぜ壁に穴が空いたのか原因究明する必要もあります。

その場合に配管などが関われば、設備の職人が必要となりますし、雨が吹き込みやすいことが原因であれば、吹き込み口が腐らないように防水処理も必要になるかもしれません。そうなると、防水職人が必要となります。

何もトラブルがない壁でも、10年を過ぎたサイディング壁であれば塗装の他にシール工事も必要となり、このシール工事もシール職人の専門的な技術が必要です。

もちろん技術を持った職人達なので、中には塗装工事の専門でありながらシール工事ができる職人もいます。

しかし、医者に置き換えて考えてみて下さい。

もしお客様が患者だとしたら外科専門のエキスパートに手術してもらうのと、専門は内科だけれど外科手術もできるドクターに手術をしてもらうのだったらどちらを選びますか?

どんな人でも、外科専門のドクターにしてもらうことを選ぶと思います。

塗装工事も同じです。

塗装工事は塗装の専門職人、シールはシールの専門職人に工事してもらうことがベストとなります。

とはいえ、それぞれの分野の職人達は連携を取ることはしません。

そこで、弊社を中心として各分野の職人達と連携して、工事をする必要が出てきます。

それが、工事の頭から終わりまでまとめる現場管理です。僕の場合は、営業の他にも現場管理を行っていますので、お客様の現地調査をし、お客様のご要望をヒアリングした後に工事計画と見積もりを立てた上で、最後もお客様のご要望がすべて叶えることができたか検査もします。

関連記事 足場解体前の検査

僕はもともと職人ですので、工事についても専門的な目を持ってチェックすることが可能です。

ちゃんとお客様と打ち合わせした通りに工事が成されているのか、工事後の不具合は無いのか、工事した箇所が汚れなく美しく仕上がっているのか。それらをチェックすることで、工事の品質も保ちます。

工事を全て自社で行っているという業者は要注意

もしも、塗装工事を依頼して全ての工事を自社で行っています…という業者がある場合は、少し疑ってかかった方がいいかもしれません。

足場工事も、シール工事も、屋根板金も防水工事も、自社で…というのは、ほぼ不可能だからです。

もし自社で行っているとしたら、兼任できるオールマイティーな職人がいるなどでしょう。

しかし、専門ではないので工事の仕上がりは最高のものにはなりません。

最悪の場合は、自社社員と嘘をついていることも…。

自社の社員が作業をしているから安心か…と言われると、塗装工事の場合はそうとは言えないのです。

僕がお客様宅へ行って、現場調査し考え抜いた作業計画は、どれもそれぞれのエキスパートがいなければ成り立たない工事といえます。

この工事のやり方は、ゼネコンの工事方法と近いやり方です。

僕は職人時代に、ゼネコンの仕事にも過去に多く関わっていました。

それらの経験があるからこそ、より綿密にお客様の家に必要な工事をすることができます。

関連動画 ゼネコンに近い弊社の現場

工事を依頼する際に、ついネットの情報で判断してしまいがちですが、ネットの情報というのは目を引くためにわざと断定的なことを書くことが多い傾向が…。

だからこそ、ネットだけでなくさまざまな塗装工事についての知識を得てから、多角的に判断して依頼する業者を決めることが大切だと思います。

ここまでは、なぜ営業である僕が最後の検査を行っているのかということについてお話し致しました。

ここからは、実際の検査についてお話ししたいと思います。

お客様のご希望の工事が仕上がっているかの検査とは

ではここで、もう一度工事の流れを確認しましょう。

お客様宅の現状を調べ、打ち合わせにてご希望を伺い、その後家に合った補修工事プラン、塗装プランをたて、そこから様々なエキスパートに作業を分担し、最後は全ての工程を把握している僕が工事の仕上がりを確認する。

これが、僕が担当している工事の流れです。

ここで難しいのは、工事について専門職の職人達がそれぞれ完璧な工事をすればいいかというと、そうではないということです。

「なぜ完璧な工事をしては駄目なの?」と多くの方が思うでしょう。

しかし、ここで家の補修工事や塗装工事をする上で、理解しなければならないことがあります。

それは、家には鉄、木、樹脂などあらゆる材料が使われており、一つの素材にとっては正解な工事方法でも、他の素材によっては合わさることで副作用がでてしまうものがあるのです。

それゆえに、各担当の専門職人が余白を残して工事することで、水と油をうまくくっつけることが可能になります。

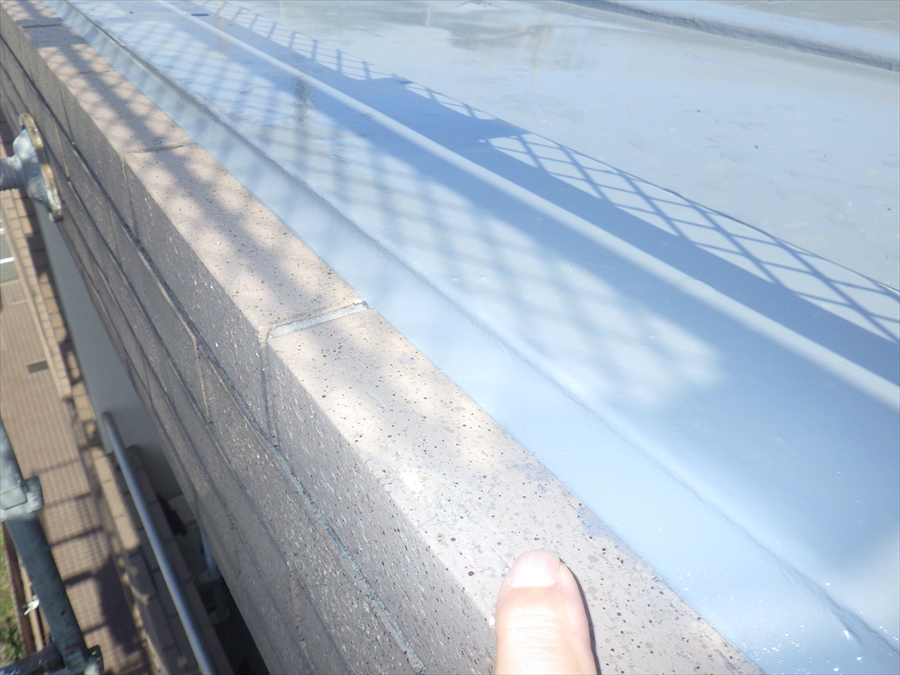

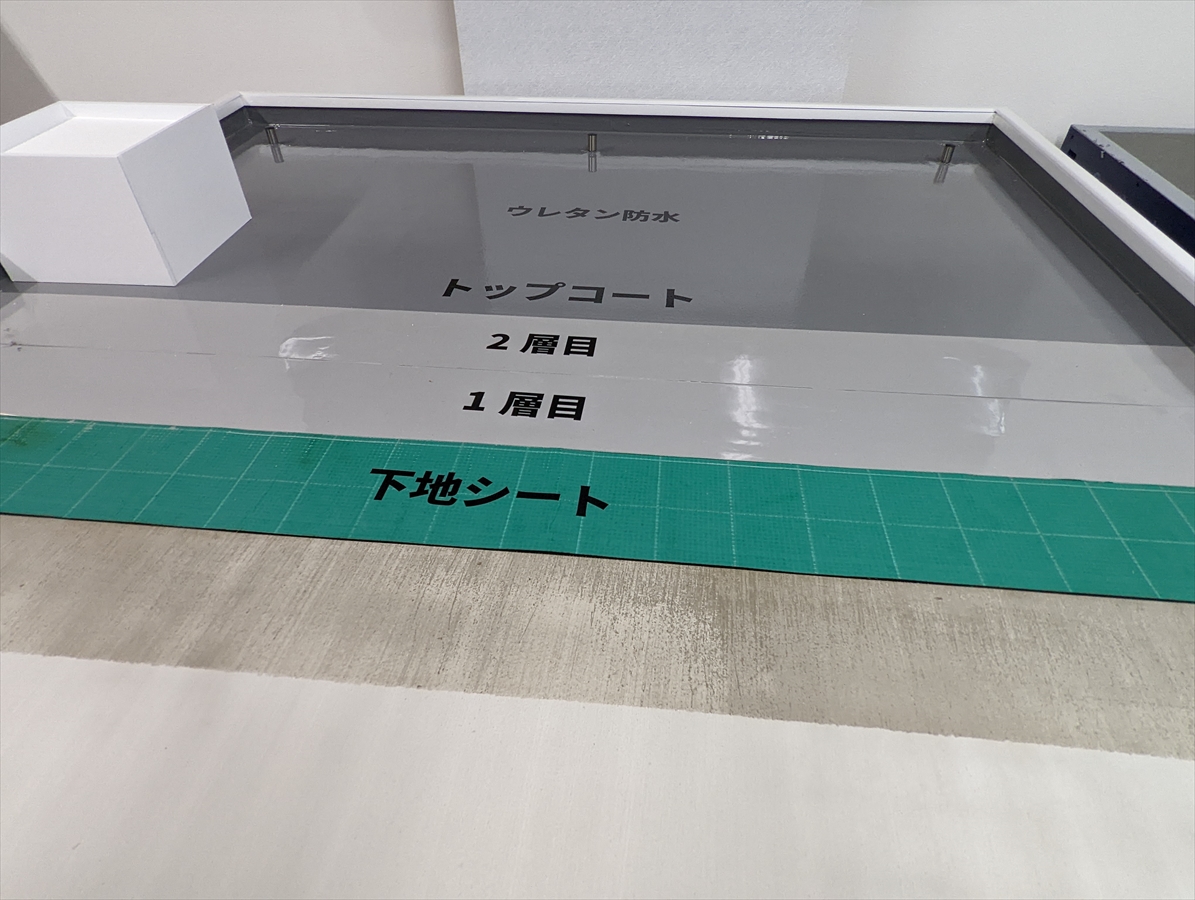

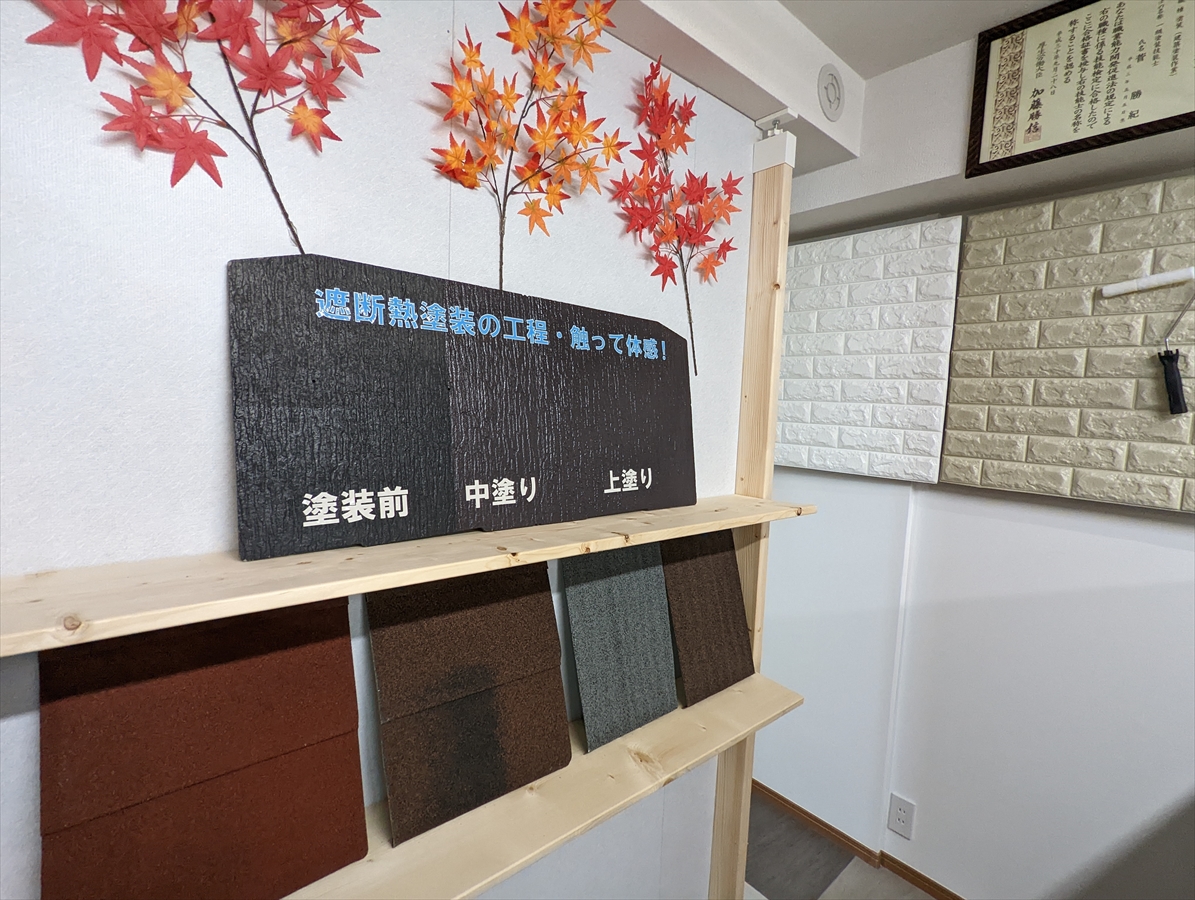

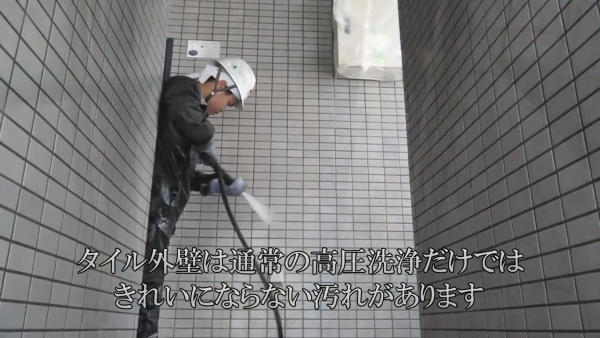

例えば、この写真をご覧下さい。

タイルとコンクリートをつけているのですが、異質なもの同士を接着させるために、シーリングを分けて打っています。シーリングとタイル、コンクリートがうまく接着しているか端部の確認が必要です。

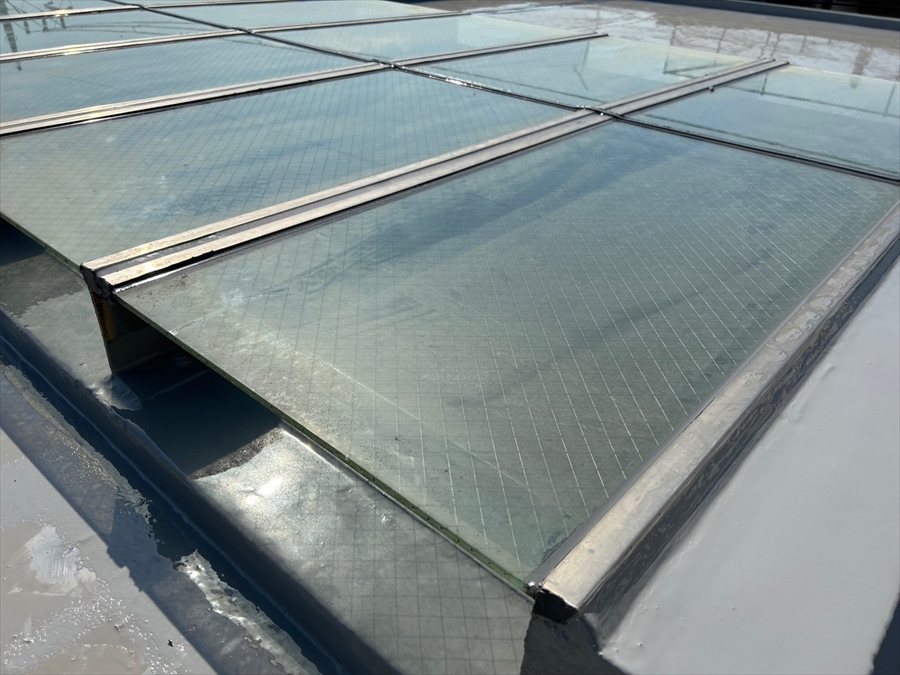

またこのガラス屋根をご覧下さい。

このガラス屋根の雨漏りがきっかけで、今回は塗装防水工事のご依頼を頂きました。

本来はこの隙間が埋まっていなかったのですが、水がたまり雨漏りの原因となるために塞ぐ目的でシールを打っています。

しかし完璧に塞いでしまうと、ガラス屋根のフレームはアルミフレームのため、熱膨張で大きく動くことで切れることに。そこで再度切れたことも考え、完璧には塞がず隙間を作り、水抜き穴も人工的に作っているのです。

本来であれば、ガラス屋根のフレーム部分の隙間を埋めるだけで完成となります。しかし、それだけではシーリングが切れたときにまた雨漏りになってしまうので、あえて全部は塞がずに水抜き穴を作るのです。

この二つの工事からも分かるように、どんなに完璧に塗装をしても異質なものを掛け合わせているところは不具合が生じます。その不具合が起こるのを最小限に抑える工事が余白を残した工事なのです。

仕上げ検査では、この微妙な仕上がりを確認するのが、とても大切となります。

きちんと工事を理解していないと確認できませんので、工事経験のない担当者では、チェックすることが不可能なのです。

その他点検箇所

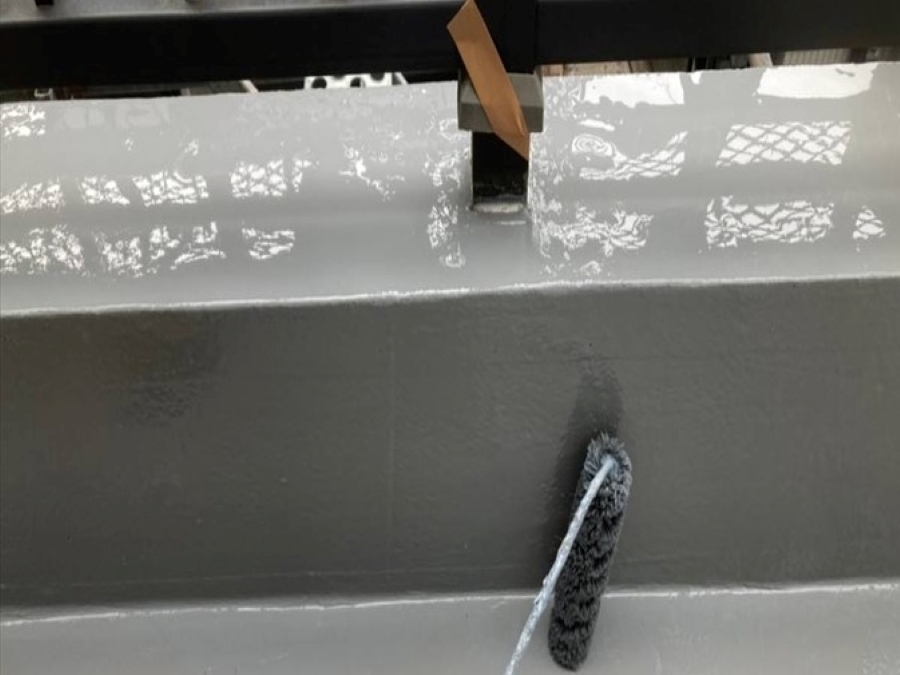

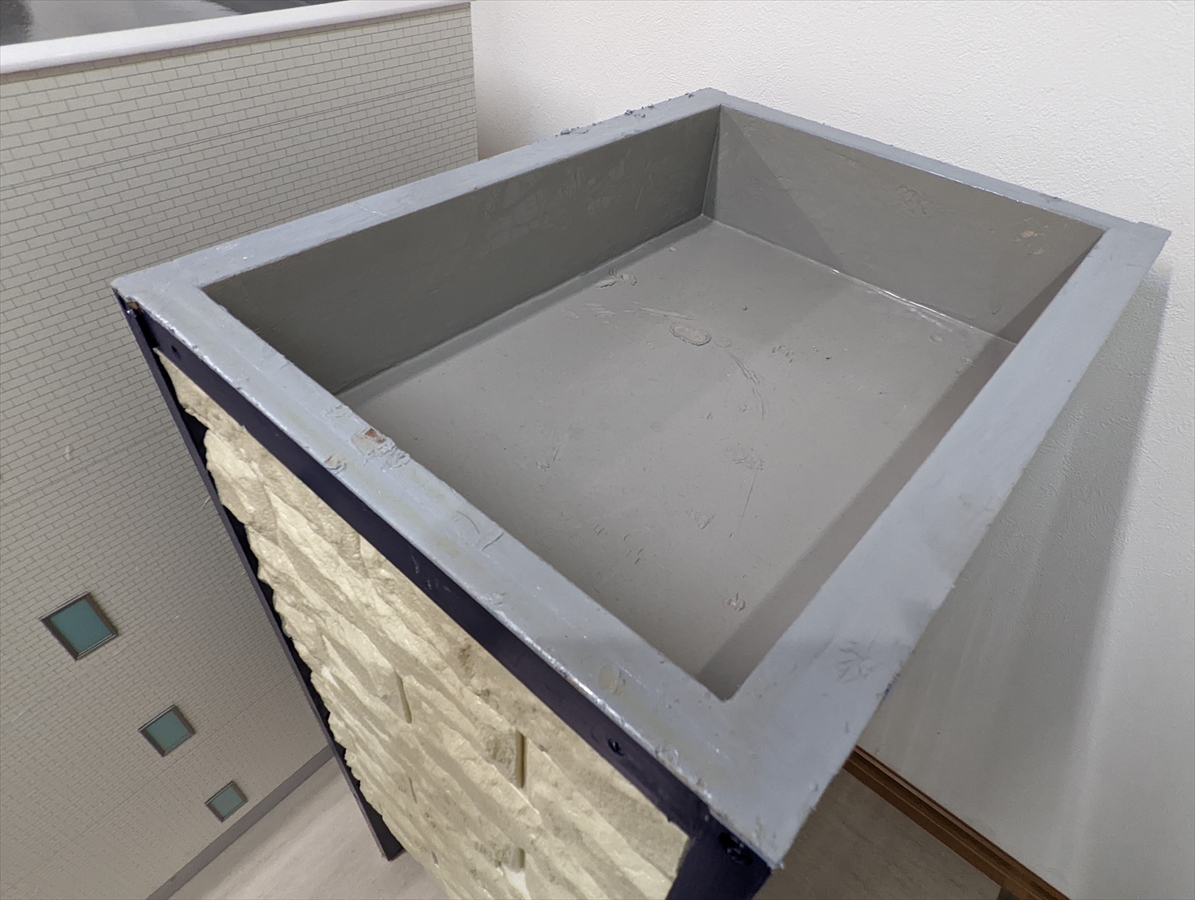

防水層の立ち上がり部分も確認が大切です。

写真の赤い印をご覧下さい。

これは、前回防水材が剥がれてしまっていて、ここの端から床材がめくれていました。

そうした部分もきちんと防水材が壁にそって立ち上げられているか確認をします。

またエッジ部分も、塗料が剥がれていないかチェックを。

塗装の際に、ガムテープを貼ってその上から塗っているので、剥がしたときに塗料が剥がれてしまう場合が。ですので、細工の確認だけでなく、仕上がり具合は徹底的にチェックします。

雨降り後は防水工事の検査に最適

今回検査をする日は、雨が降った次の日でした。

こういう日は、チェックにはもってこいの日といえます。

なぜなら、きちんと雨が入り込んでいないか、しっかりと防水出来ているかの確認ができるからです。

関連動画 この屋上の防水工事

僕がこれまで担当したお客様宅で、雨漏りに困っていた方の家には、大雨などの後には伺うようにしています。

実際の大雨を何度かやりすごすことで、防水工事がきちんとできたと言えるからです。

今回も、きちんと雨水が漏れている箇所などがないか確認しました。

さらに全景もチェックします。

室外機の足など、鳩小屋と言われる中央にある小屋の上に防水材を撒く時にはあげることが…。職人達は、下を見ながらずっと作業するため上にあげたものなどを見落としがちになるからです。

僕の場合は、検査の時最初に上からチェックします。

どうしても工事の仕上がり箇所に目がいってしまうと、こうした工事と関係ない備品などを見落としがちになるからです。

また配管がまっすぐか、旧脱気筒を取ったところは目立たないか、新しく付けられた脱気筒はまっすぐかなどもチェックを。

トップコートの塗り残しなどがないかも、こうした全景からチェックします。

昨年12月12日のブログでも言及しましたが、通気層の破断箇所もしっかりと補修できているか確認を。

今回溝の手前5センチくらいのところで、通気層を切り、溝の中に補強クロスを貼るという工事でした。

前回は納め方が悪く、層の端部が切れてしまいまくれ上がったことで、水が入っていたため、きちんと納まっているかチェックするのです。

関連記事 昨年12月12日のブログ

チェック後お客様へのご報告

こうして、今回のチェックを終えました。僕は報告の際には各箇所を撮影した写真を1冊のファイルにまとめてお渡しします。

屋上など、お客様が登ってみるのには難しい場所でも、こうして細部を撮影した写真でチェックして頂くことが可能です。

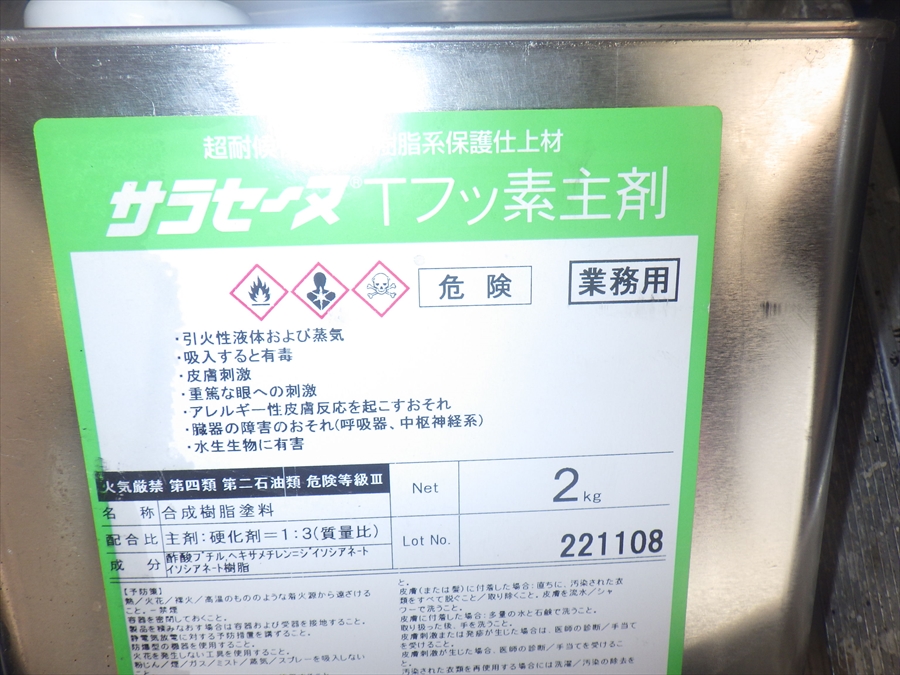

また、今回サラセーヌを使用したのですが、こうしたフッ素をのせると防水は寿命が通気で10年と言われています。

こちらは非歩行の場所に使用ができる塗膜防水材なのですが、こちらの屋上が屋上中央にあるはしごでないと上り下りできないこと、お客様がご高齢であることなどを考慮して、サラセーヌフッ素に決めました。

実は、お客様が前回塗っていたトップコートは防水が10年持つものではあったものの、5年で一度お化粧直しをしないと行けないトップコートだったのですが、業者からは何も説明が無かったのだそうです。

そのため、当然5年目のお化粧直しが行われて折らず、所々が剥がれひどい状態になっていたのでした。

弊社では、そのようなことが無いように必ず保証やお手入れについてもご報告します。

これを全て説明することで、検査の完了報告となるのです。

仕上げの確認検査時に、きちんと出来ていない箇所があれば職人に修正してもらいます。

また工事後の始末についても確認を。

お客様にご満足頂けるように、工事後のチェックまで気を抜かないのが弊社の工事です。

今後も、全ての職人と連携を取りながら、お客様の思いを最後まで完成させるために、きっちりとチェックしたいと思います。

以上、塗装職人の仕上げ検査についてご説明致しました。

お客様に少しでも安心して工事をお任せ頂くために、今後も精進したいと思います。