ウレタン防水工事・長尺シート施工1日目

今回はウレタン防水工事と長尺シートの施工です。

1階は貸店舗になっており、目の前が駐車場となっているため、ここには手を付けず2階とそこへ行くための階段の施工のみとなります。

梅雨入りが報じられたわけでもないのに雨の続く天気が続いています。防水工事の着工初日も午前中は雨。一日振り続ける予報でなかったため、少しでも作業を進めようと午後から作業に入りました。

施工場所には幾つか室外機が設置されていました。そのままだと室外機の下、特に足の箇所にウレタンを入れることができません。なのでまずはこれをどうにかする必要があります。

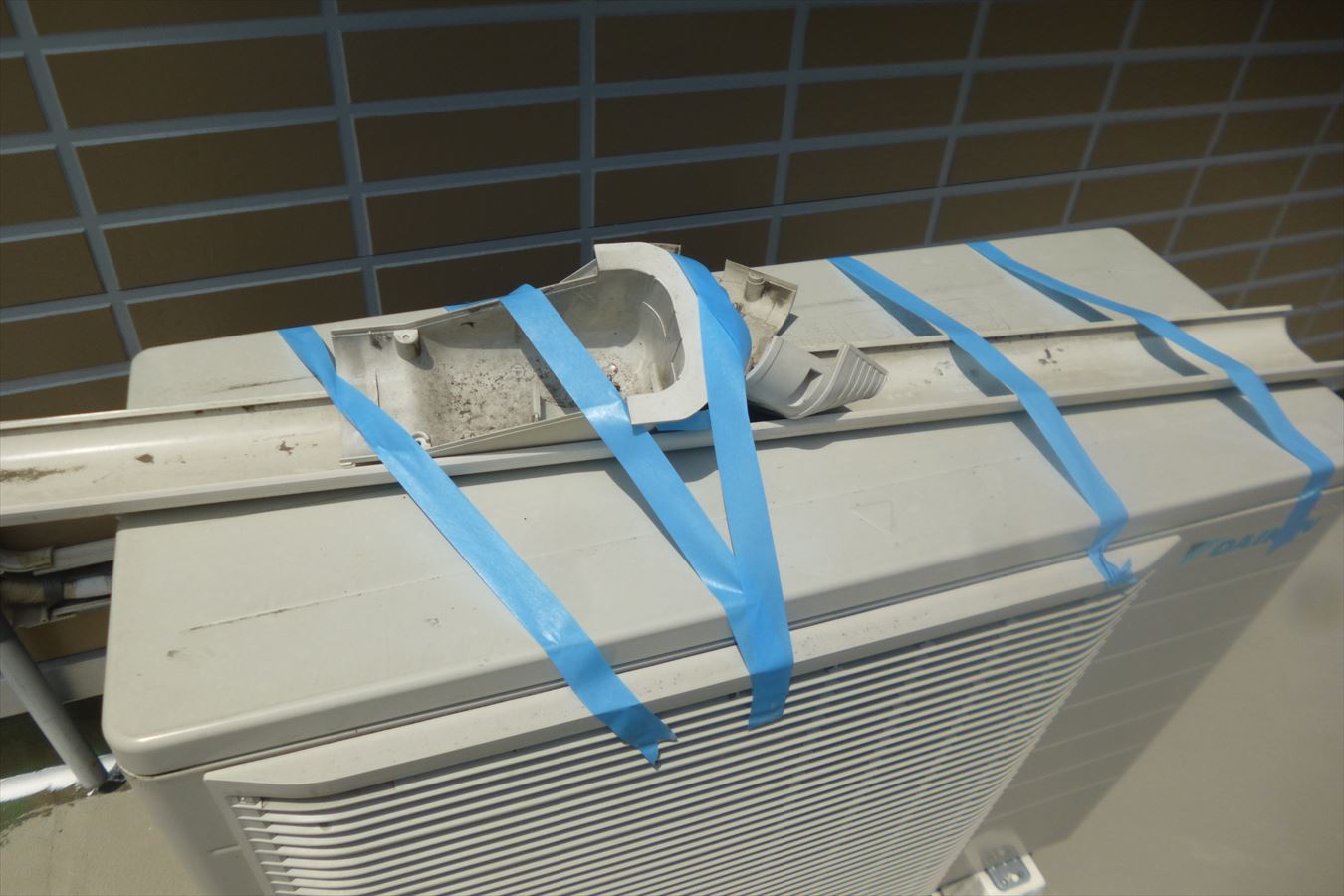

室外機を動かしやすくするために、配管のカバーを外しました。そもそもこのカバーが付いたままだと、室外機をロクに動かすことができません。それと、この配管には銅が使われているので、強引に動かそうとすると折れてしまう可能性があります。

外したカバーの部品は、室外機の上にテープで固定しました。こうすることでいざ戻す時、パーツが足りないという心配も減ります。また、カバーを外した室外機に固定することで、どのパーツを使えばいいのか分かるようにもなります。

室外機のウマ上げ作業

カバーを外し、室外機を動かせる状態にしたら、配管を折らないように気を付けながら「ウマ」と呼ばれる道具に室外機を乗せます。このことを「ウマ上げ」という言い方をしたりします。室外機が持ち上がった状態になったことで、足の下にもウレタンを入れることができるようになりました。

電気使用時に必須のアイテム

この日はウマ上げが終わった後に、目地の処理や新しいドレンの設置などを行いました。最後に土間の保護モルタルが傷んでいたので、下地材で下地調整をします。

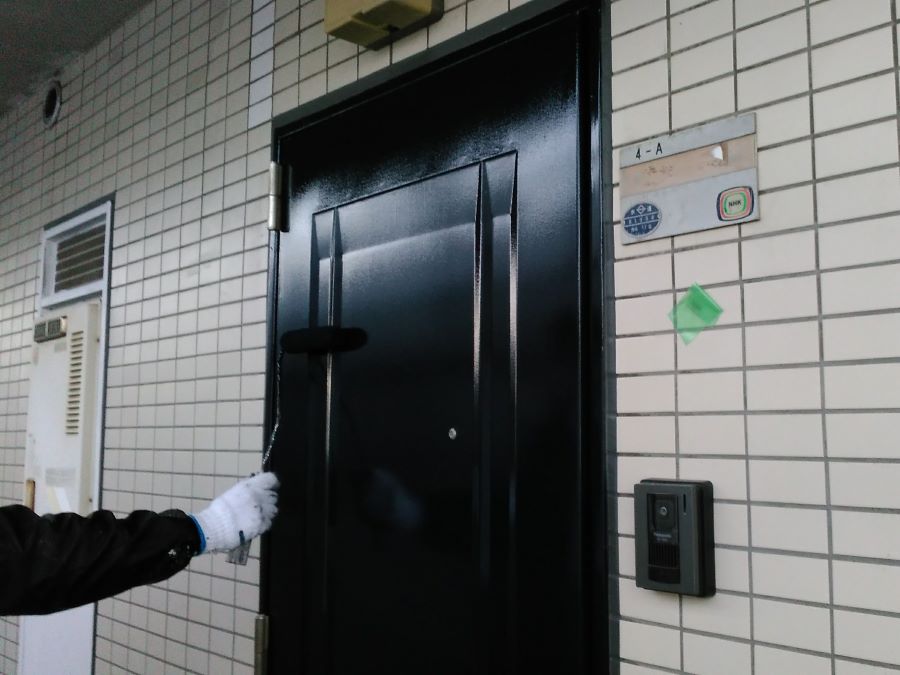

防水や塗装などを行う改修工事では、外にある電源をお借りすることが多いです。それは材料の攪拌など、電気工具を使うことが多いから。万が一の漏電を防ぐため、漏電遮断器を取り付けています。これは、作業中漏電してもすぐに察知して電気の流れを止めてくれるというもの。

土間目地の処理

2階の土間には目地があり伸縮目地材がはめ込まれていたため、まずは目地材の撤去作業から始めていきいます。

この目地の役割は土間モルタルのひび割れ対策です。

地震など建物の揺れがあった場合、硬いモルタルなどは強く影響を受けてひび割れにつながります。

モルタル面積が広ければ広いほどひび割れる確率は高くなりますが、そのモルタルも小さい面積に区分けされていれば、その区分けされた境界の目地部分に揺れのエネルギーを吸収してモルタルへのひび割れ発生を防ぐという仕組みです。

ちなみにモルタルもコンクリートも砂利などが入っているかの違いなので、この伸縮目地の役割は同じです。

目地材の撤去が終わったら、プライマーを塗りシール材で目地を塞ぎます。写真はシールを充填した直後のもの。この後シール材をバッカーと呼ばれる道具で均しています。

こちら現場は違いますが伸縮目地のシールの動画です。

保護モルタルの補修「下地調整」

目地をシールで埋めたら土間全体の下地調整です。

実際に下地調整をしているところです。小手で仕上げました。土間一面に小手などを使用して下地材を満遍なく塗っています。

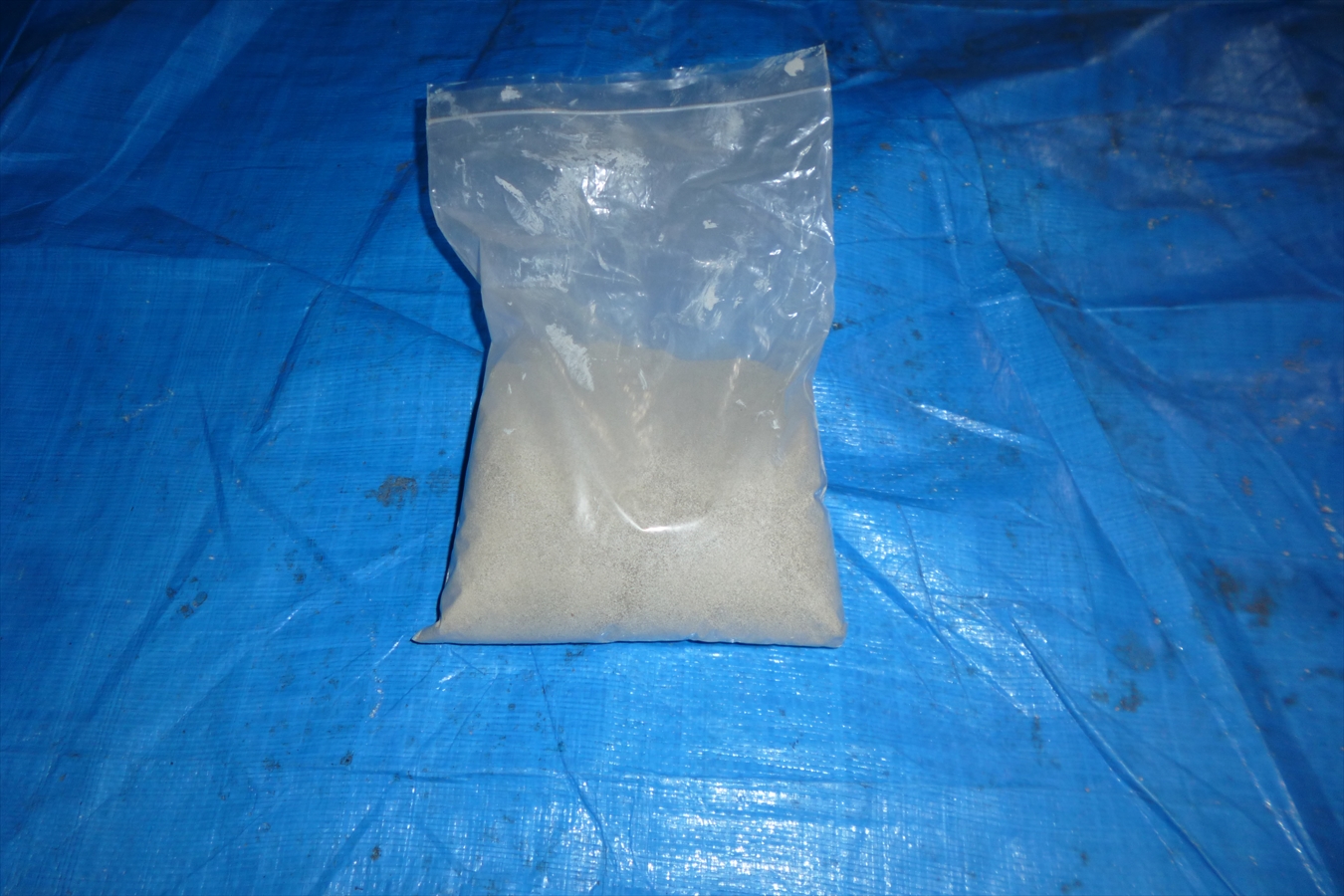

下地調整はポリマーセメントなどで塗布していきます。今回の場合は保護モルタルにトップコートがされているため、よりスラリー状態で塗布していきます。

屋上の下地調整の事例動画です。

階段には段鼻(階段の先端ヵ所のこと)に滑り止めの金物が取り付けられていました。

この滑り止めの役割をしている金物は、「ノンスリップ金物」というもの。後で長尺シートを貼るにはこのノンスリップ金物は不要となるので、事前にビスを外し金物ごと撤去しておきました

。

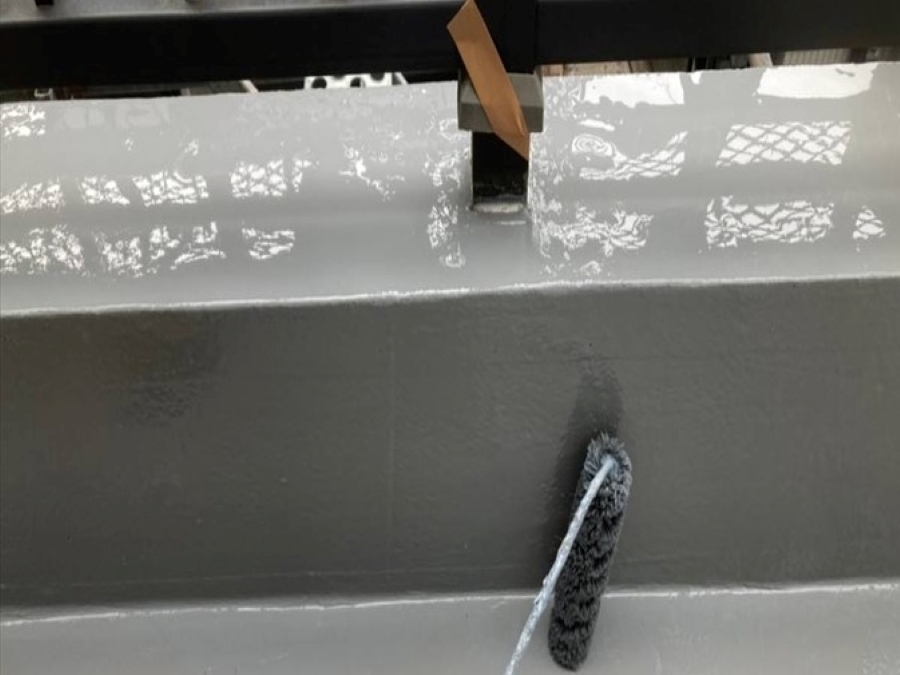

2階の土間同様、階段も下地調整をしました。

階段は幅が狭いので小手よりも小回りが利く刷毛とローラーで仕上げています。

雨が上がってからの作業だったので、今日はここまでとなりました。明日以降、再び工事を進めていきます。

次回へと続きます。