いよいよ年の瀬が迫ってきました。現場も最終日に向けて、工事が詰まっています。

今回はそんな工事の中から、ベランダ工事について2軒ご紹介です。ベランダ工事は美観工事と雨漏り工事などがありますので、それぞれの工事をご紹介したいと思います。どうぞご覧下さい。

ベランダの美観工事

お客様宅で、ベランダに敷いたウッドデッキの塗装と復旧をいたしました。

塗装工事と同時に、ベランダのウレタン防水工事をすることとなり、ベランダに敷いてあるウッドデッキを取り外すことに。

関連記事 バルコニー防水の仕上げはトップコート材にチップを入れて滑り止め

こちらのお宅のように、ベランダに構造物がある場合、どかすなどしないと防水工事はできません。そうした場合には、復旧までを考えた取り外しを行います。

ウッドデッキは外にあるため雨風に晒されることが多く、部材として頑丈な木材が使われる箇所です。主にインドネシアや南米のイペ・ウリンなどが使われることが多く、これら木材は高価ですが耐久性に富んでいます。日本の木材ですと檜などもありますが、このイペやウリンは檜よりもさらに頑丈です。

木材には比重が重いものほど目が詰まっていて頑丈とされており、比重で言うと(水を1とした時に木材の重さがいくつかを比べる)、水にも強く頑丈とされている檜などは、0.4。イペやウリンですと1.0を超えるものもあるほどです。

密度が高いということは、重さもその分アップします。今回のウッドデッキの材料は、まさにこのイペなどの種類で非常に重く、通常木材の2倍ほどの重さがありました。取り外す際も、持ち運びに手こずり設置する際も木が堅いため、ネジがねじれ切れてしまったことも。

こちらのウッドデッキは、ビスも普通のビスよりも太めのものが使われていました。

ウッドデッキを取り外してからの作業としては、塗装をするためスペースが必要となり、お客様宅では作業スペースを確保することができませんでしたので、弊社事務所まで移動します。

その後、場所を確保したらケレンをし、表面の汚れなどを落とし塗装のための下準備をしました。

さらに2度塗り塗装を行います。今回はお客様宅にある境界フェンスにも同じ木材が使われていましたので、色合わせをして濃い茶色で塗りました。

その後、ウレタン防水と外壁塗装が終わったところで、ウッドデッキを戻します。これは、非常に神経を使う作業です。

少しでも壁面をこすってしまうと、塗り立ての壁にあとがつきます。ですので、慎重に復旧を行いました。

ベランダにあった天窓と窓枠は、取り外すことができません。復旧がないのであれば、囲んでいる木材を割ることで取り外せますが、今回は復旧が必要だったので、そのまま現場で塗装を。

関連記事 作業面積が狭いバルコニーのウレタン防水作業

こうして、ウレタン防水とウッドデッキの塗装を終えて、ベランダの美観がより美しいものに仕上がりました。

ここまでは、よくあるベランダ工事の紹介として、美観工事のお話を致しました。ここからは、ベランダでよく起こる雨漏りの補修工事をお話し致します。

美観工事と違い、雨漏り補修の場合は雨漏りによって傷んだ箇所の補修、そして雨漏りが今後起こらないように予防するための工事が必要です。雨漏りを補修し、予防するためにどのような工事を行ったのかご説明致します。

ベランダに起こりやすい笠木からの雨漏り

次の現場は、ベランダに笠木がついているお宅です。この家では、下地の大工工事のみに関わりました。この笠木ですが、非常に雨漏りが起こりやすい箇所です。

通常笠木はベランダの途中にジョイント部分があり、そこから雨水が浸入することが多くあります。さらに、古い家ですと笠木を留めるために上からネジを打ち込むタイプのものがあるのですが、これはかなりの確率で雨漏りの原因になることが。

今回のお宅も、まさにこれらが原因で雨漏りが起こっていました。

ベランダの笠木下のサイディング壁をはがし開けてみると、コンパネが雨水によって腐っています。

幸いなことに、ベランダの壁面だけで、雨漏りの伝わりが止まっており、他のところに雨水が伝わって雨漏りが広がっているということはないようでした。

たまに、ベランダの笠木からはいった雨水がベランダを伝って軒天に入り込み、最悪の場合は家まで浸潤してしまう場合が。そうなってしまうと、大掛かりな工事となります。

今回はベランダのみでしたので、工事としては小規模で済みました。

こちらの写真は、腐っているコンパネを全て除去したところです。上部分から、4本のビスが突き刺さっているのが見えますでしょうか。

このネジ穴の雨仕舞いが悪く、雨水が浸入すると雨漏りとなります。ベランダ雨漏りの一番水が入るところに症状がでており、わかりやすい原因でした。

ベランダは屋根もなく雨風にさらされているため、家の中でも補修が多い箇所と言えます。それゆえに注意が必要なのです。

今回は、傷んだ下地を取り除き、そこに骨組みをいれて下地も入れました。

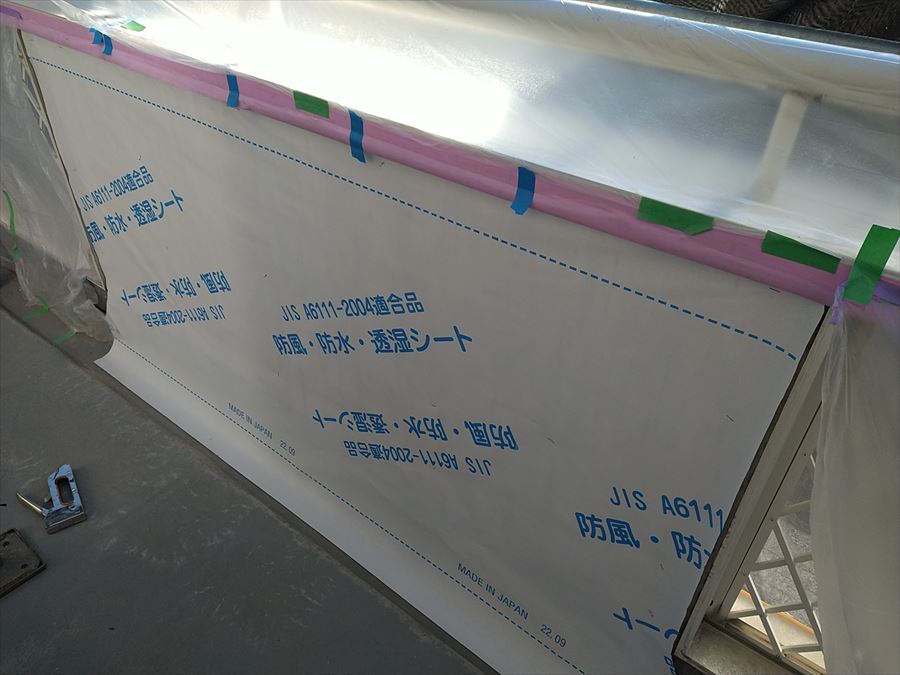

さらにコンパネを貼り、防水紙を貼ります。

後は、別班のサイディングチームがサイディングを張り込みました。

関連動画 腰壁サイディングの貼り替え

実は今回雨漏りがでた笠木ではありましたが、予算などの関係から取り替えることはせず、そのまま再利用をすることに。最近の笠木は、こちらの笠木のように上からビス留めするものはほとんどありません。

理由は、この雨漏りです。そのため、このように上からビスをもむのでは無く、外側からビスを使わなくてもはめられる金具があり、それで固定できるようになっています。それくらい、上から止めるビスというのは、雨漏りの原因になるのです。

そこで、この弱点をカバーするために、別の手を打つことにしました。ビス部分には、シールをして雨の侵入を防ぎます。さらに笠木のジョイント部分はオーバーブリッジを行い、カマボコのようなカバーを取り付けることにしました。

はじめに、固めのスポンジで型枠を作り…そこにシーリングをたっぷりと注入します。それをならし、乾いてから型枠を外し完成です。

くっつきの悪い素材や状態によっては、さらにカマボコ状のシーリングの角を埋めるようにシーリングを打つことも。この工事は乾くのに時間がかかり、1日では終わりません。時間の確保も必要となりますので、スケジューリングも重要です。

こうして今回の雨漏り補修は終わりました。

関連動画 サイディング外壁のひび割れ補修専門 シール屋のこの技

このベランダのように、サイディングを開けて中を見る工事の時は、十分に注意を払って隅々までチェックをします。通常の工事では、何か気になることやトラブルが無い限り、壁を開けて工事するということはまずありません。

壁を開けるためには、作業費もかかりますし、場所によっては足場がないとみることもできない箇所も。少しでも気になることがある時は、雨漏りの浸潤具合などしっかりと調べて対応することが大切です。

補修箇所のチェック

今回は美観のための工事と、補修工事についてベランダ工事を例に挙げてご紹介いたしました。外壁塗装をする際には、是非他の気になるところもチェックし、工事することをおすすめ致します。

工事をする職人としては、せっかく費用をかけて足場を建てて工事をするからこそ、少しでも異変がある箇所について、お客様へご報告を。養生を家全体に巻く際など、雨漏りの痕跡や侵入口を見つけることがあり、通常の点検では見つけられないトラブルを発見することもあります。

お客様の家が美しく丈夫に長持ちするように、これからも注意力を持って美観工事や雨漏り補修工事に臨みたいと思います。