施工の見どころ

今回は、世田谷区にある築40年の鉄筋コンクリート造建物の屋上防水改修工事の様子をご紹介いたします。現場は、過去に他社が施工した部分と、お客様ご自身で補修された部分が混在し、防水層全体の劣化が進んでいる状態でした。雨漏りの不安を解消し、確実な防水性能を取り戻すため、弊社では「X-2メッシュ工法」を採用しました。

既存不良部切開

まずは既存の防水層の不良箇所を徹底的に撤去します。

この建物では、防水層が何度も上塗りされ、異素材が積層されていました。こうした状態は、建物の動きに追従できず破断や剥離を招く原因となります。カッターやスクレーパーを使い、脆弱な部分を一枚一枚剥がす作業を丁寧に実施。ここでの処理の精度が、今後の防水層の寿命を大きく左右します。

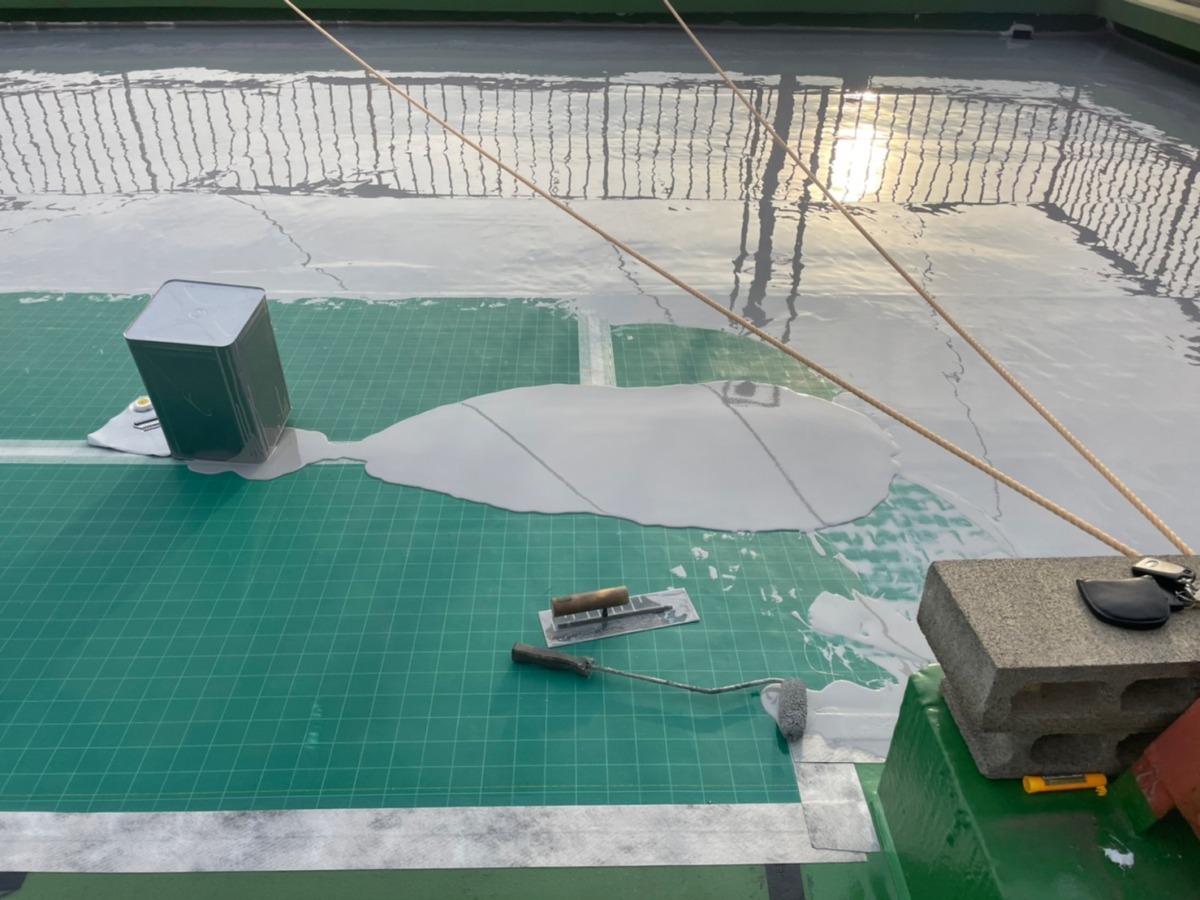

埋め戻し

不良部を撤去した後は、カチオン系樹脂モルタルで切開部を平滑に整えます。

このモルタルは接着性と強度に優れており、新たな防水層を施工するための安定した下地を作ることができます。コテを使って凹凸をなくし、美しい仕上がりを意識して均します。防水工事は「見えない下地作り」が最も重要であり、ここを疎かにすると施工不良につながります。

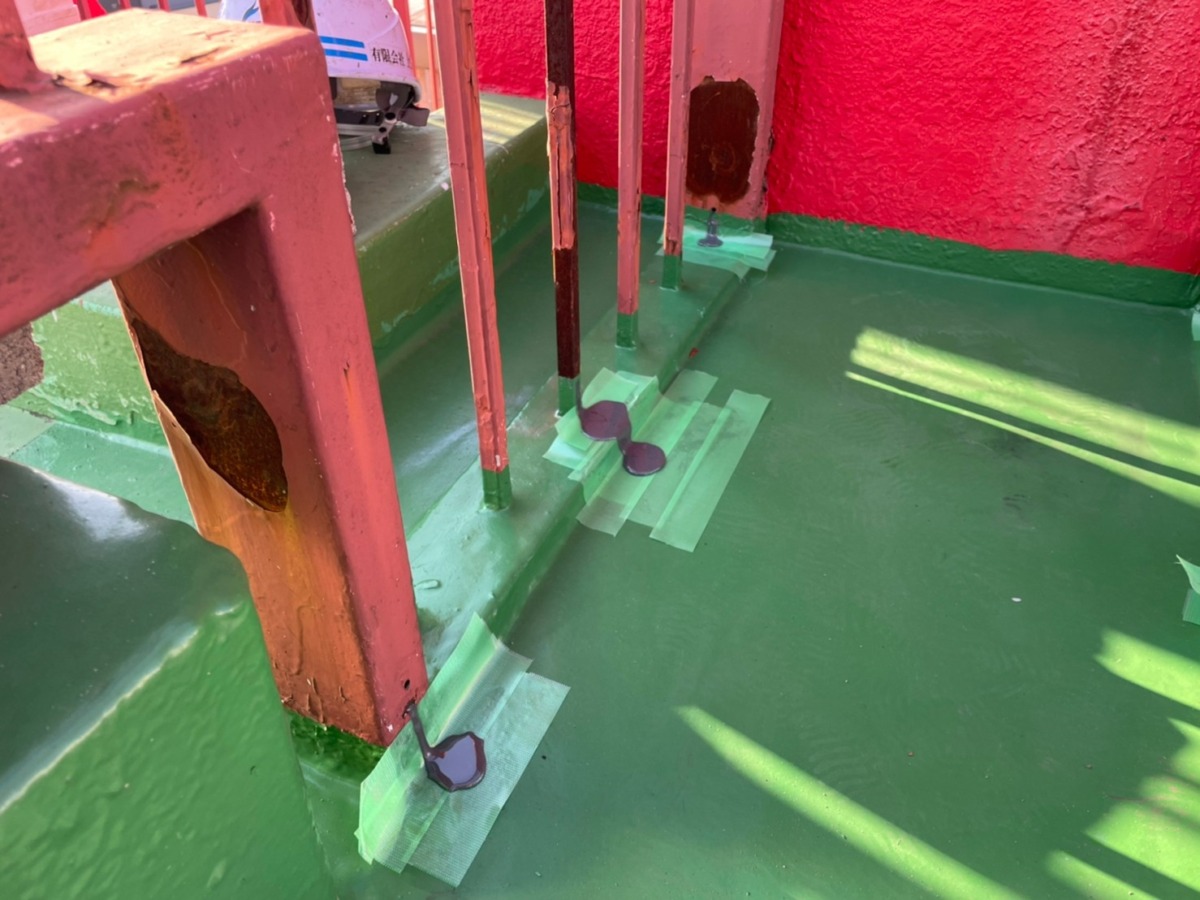

手摺 穿孔-グラウト注入

屋上の手摺内部には、雨水が侵入しやすい隙間がありました。

そこで、穿孔を行い無収縮モルタルを注入。硬化時に収縮がほとんどないため、隙間なく充填でき、雨水の侵入を防ぐ効果があります。注入後は余分なモルタルを丁寧に清掃し、仕上がりも美しく整えました。

高圧洗浄

ここで屋上全体を高圧洗浄します。

汚れ・カビ・ホコリを除去し、下地と防水材の密着性を高めるために欠かせない工程です。特に排水口まわりや立ち上がり部は念入りに洗浄。乾燥を十分に確認してから次の工程へ進みました。

立ち上がり処理

立ち上がり部分の脆弱部を電動工具で削り落とし、プライマーを塗布します。

ローラーで隅々まで行き渡らせることで、防水材の密着を確保。立ち上がり部は剥離や漏水が発生しやすい箇所であるため、丁寧な下地調整とプライマー処理が不可欠です。

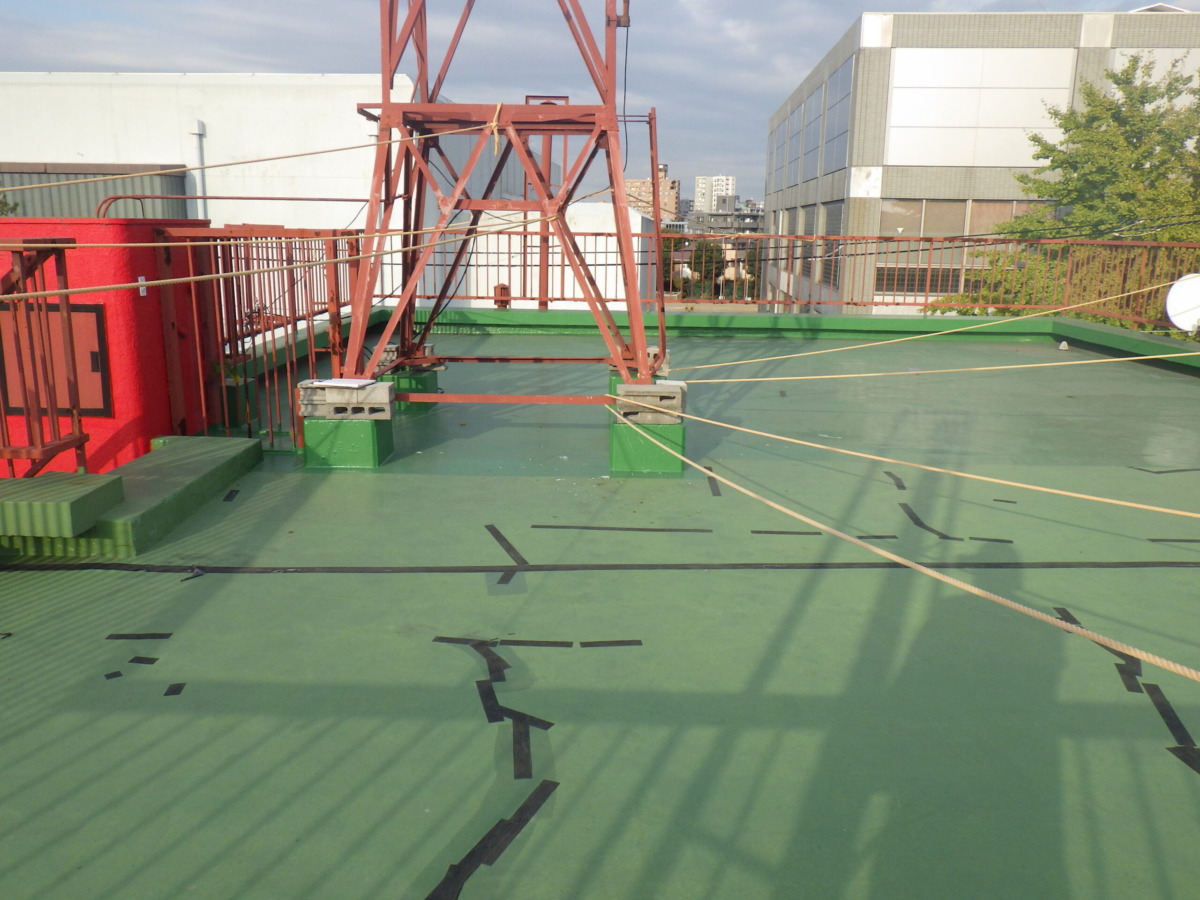

平場処理と通気緩衝シート貼り

平場には層間プライマーを塗布します。

その上から通気緩衝シートを敷設し、ジョイントテープで継ぎ目をしっかりと処理しました。このシートが建物内部の水蒸気を逃がす役割を果たし、防水層の膨れや剥がれを防止します。改修工事において非常に効果的な工法です。

ウレタン一層目

いよいよ防水材の塗布工程です。

柔軟性と追従性に優れたウレタン防水材をローラーと金鏝で均一に塗布。建物の動きに対応できる防水層を形成します。厚みを確保するため、塗布量や乾燥時間を厳密に管理しました。

脱気筒設置

ウレタン一層目の後に脱気筒を取り付けました。

内部の水蒸気を屋外に排出する重要な部材です。今回は天候や人員配置の関係でこのタイミングで設置しましたが、防水層の寿命を延ばす大切な役割を果たします。

立ち上がり補強クロス+ウレタン塗布

立ち上がり部分にシーリングを施し、補強クロスを貼り付けました。

その上からウレタンを塗布し、笠木部分には意図的にメッシュを垂らしておきます。仕上げ時にカットすることで塗料の垂れ跡を一掃でき、美しい仕上がりを実現する職人の工夫です。

平場:ウレタン二層目

続いて、平場にウレタン防水材の二層目を塗布します。

二重構造にすることで膜厚を確保し、防水性能を飛躍的に高めます。また、1層目の微細なピンホールも塞ぐことができ、耐久性が格段に向上します。

立ち上がり:トップコート塗布

立ち上がり部の補強クロスを整えた後、トップコートを塗布します。

紫外線や風雨から防水層を守り、美観を維持するための大切な仕上げ工程です。

笠木:トップコート

笠木部分も同様にトップコートで仕上げました。

細部までローラーで均一に塗布し、仕上がりを美しく整えます。外観の印象を左右する部分でもあるため、丁寧さが求められます。

平場:トップコート塗布

最後に平場全体にトップコートを塗布しました。

9インチローラーを使用し、大面積を効率的かつ丁寧に施工。立ち上がり部は小型ローラーで仕上げ、均一で美しい表面を作り上げました。これにより防水層が紫外線から守られ、長期的な耐久性を確保します。

まとめ

全ての工程が完了し、美しく生まれ変わった屋上が完成しました。

通気緩衝工法とX-2メッシュ工法により、既存防水層の弱点を補強しながら長期的な防水性能を確保。お客様にも安心していただける仕上がりとなりました。