屋上防水の改修現場では、前回施工の状態が良くないケースにたびたび出会います。

今回の現場もその一例で、既存は通気緩衝工法で仕上げられていたものの、端部や側溝まわりの処理に問題がありました。見た目には膨れが少なくても、内部では破断が進行していたのです。

現地調査の結果、導き出した判断は、通気層の上に通気層を重ねるという工法でした。

関連記事

既存防水の問題点

既存の防水層では、通気緩衝層と密着との境い目、特に側溝や出隅部分で破断が確認されました。

原因は、補強用のガラスクロスを工程踏まずに入れていなかったことでした。

テープで押さえてあってもクロスを入れなければ破断してしまいます。

見た目では分かりにくい細部の省略が、数年後のトラブルを招く典型的な例でした。

通気層を重ねるという判断

既存が通気緩衝工法の場合、通常は密着工法に切り替えることも多いですが、この現場ではあえて再度通気緩衝工法を採用。

理由は、既存層に問題があるとはいえ全面撤去の必要がなく、通気経路を二重に確保することで内部圧を逃がしやすくできるためです。

ウレタン防水の上に通気層を重ねるのはメーカーも認める施工です。

関連記事

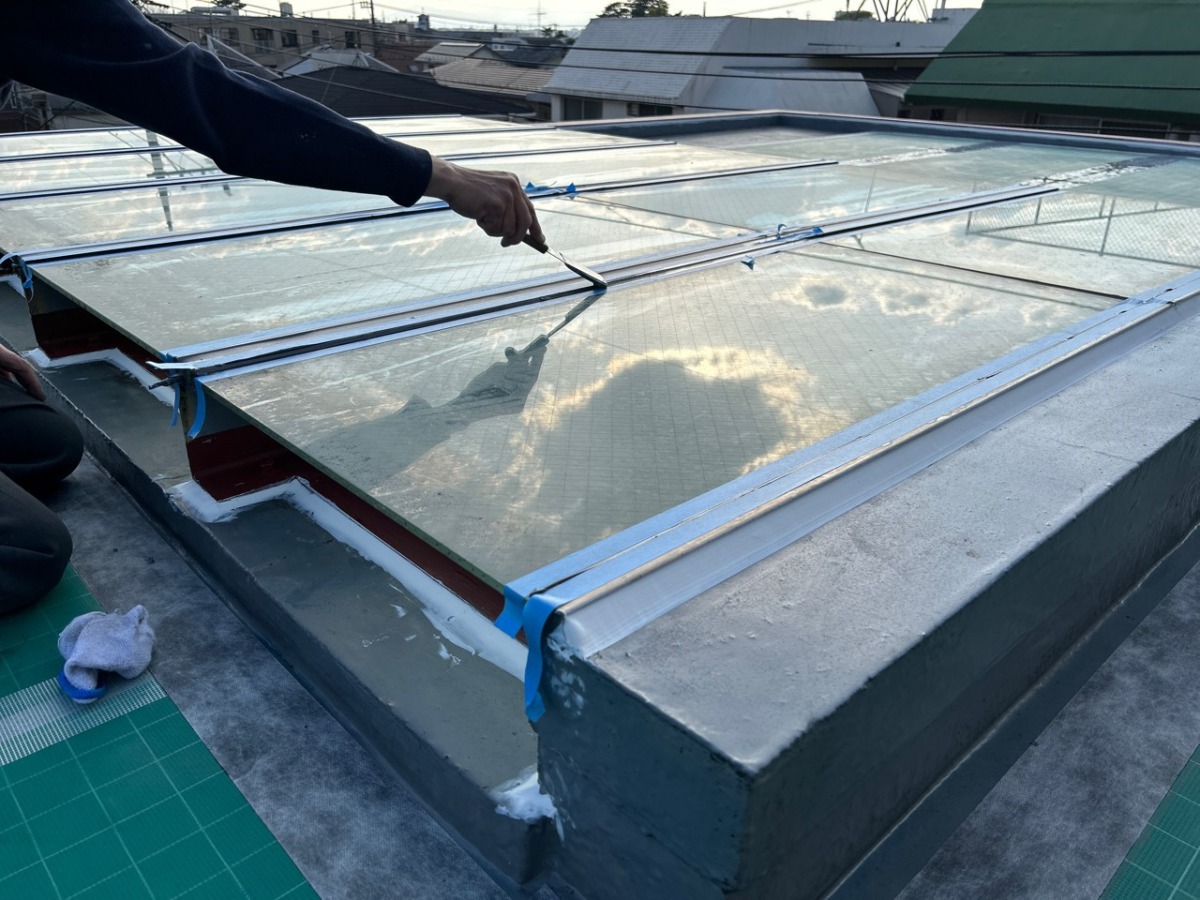

天窓まわりの処理

屋上には鉄骨枠にガラスを乗せた天窓があり、通気のためのわずかな隙間から漏水が発生していました。

天窓周辺は構造的に動きが生じやすく、切れやすい箇所です。

そのため、クロス補強とシーリングの下処理を徹底し、再発を防ぐ仕様としました。

特別な工法ではなくても、天窓まわりは細部の処理を確実に行うことが大事です。

小さな隙間を見逃さない姿勢が、結果的に建物の寿命を延ばします。

笠木まわりの防水強化

屋上立ち上がりにはステンレス笠木が設置されており、外壁タイルとの間のわずかな隙間も漏水のリスク要因でした。

今回の改修では、天場までウレタン防水を立ち上げる仕様に変更。金属部には朝日ガラス製の金属用プライマーを使用し、確実な密着を確保しました。

鉄やステンレスにも塗れるし、鉄階段の補修にも使える材料です。

耐久性と密着性を両立した材料選定で、金属と防水層の境界を一体化させています。

層間プライマーの選定と施工精度

既存がウレタン防水の場合、層間プライマーを使用して新しい層を重ねます。

このプライマーは既存層を侵さずに密着性を高めるもので、洗浄が不十分だと密着力が低下します。

強いプライマーを使うと下層を侵すことがあり、適材適所が大切です。

こうした見えない部分の判断が、最終的な耐久性を大きく左右します。

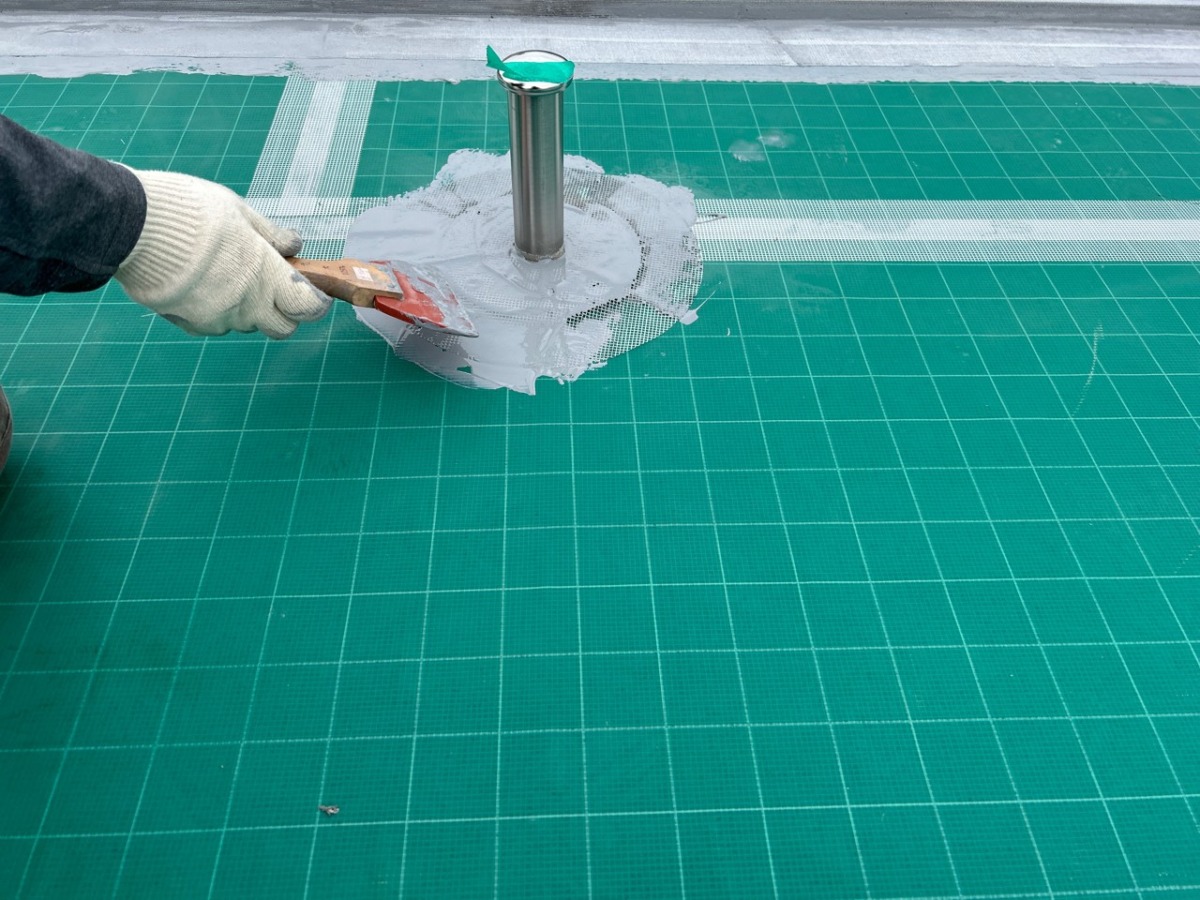

脱気筒の補修と位置調整

改修現場では脱気筒の再利用や移動も重要な工程です。

今回の現場では位置が適正だったため移設はせず、モルタルで周囲を平滑に整え、通気緩衝シートが密着するよう補修しました。

水上に設置されていない場合は移動が必要です。小さな設備ですが、配置ひとつで防水性能が大きく変わる部分です。

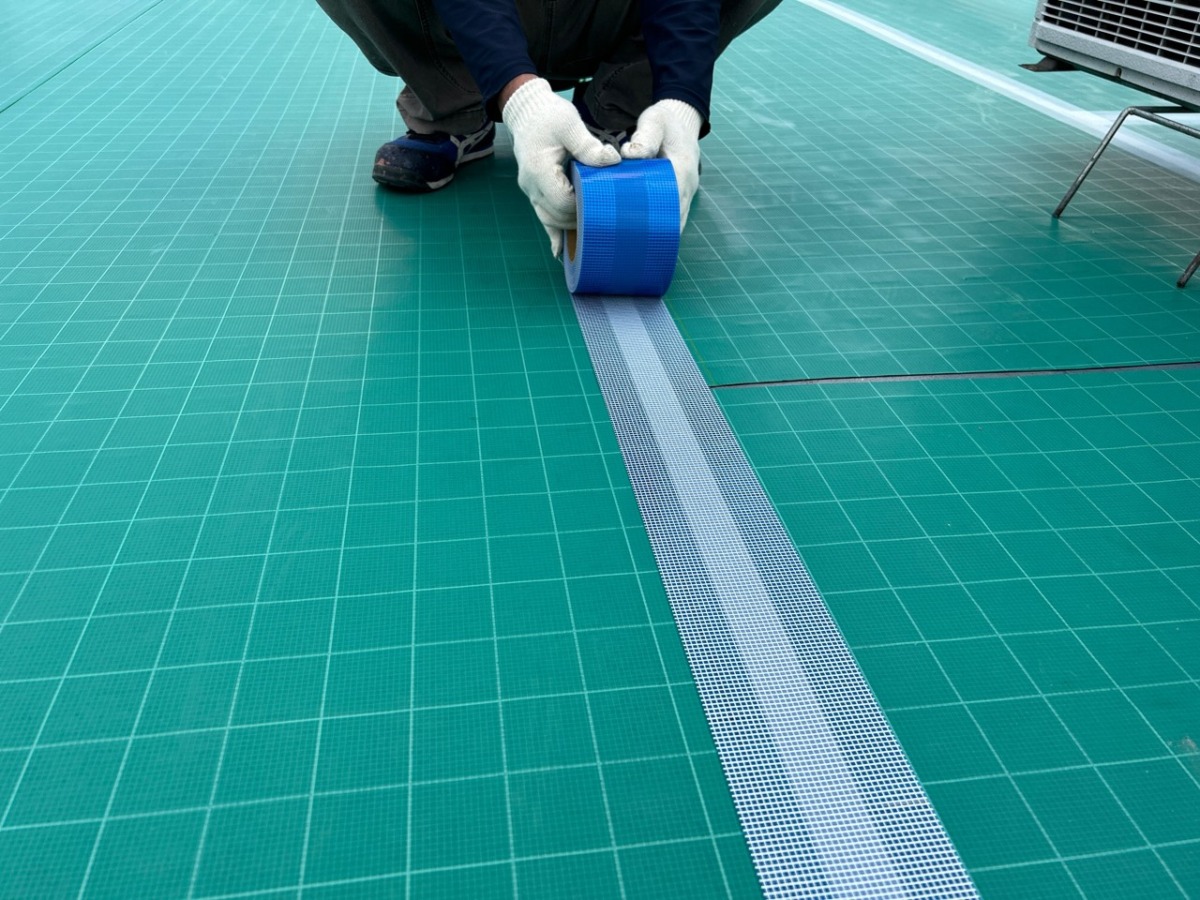

QVシートの仕様とメーカーごとの違い

今回、採用した防水材はサラセーヌQVシート。

このシートは長手方向を「重ね合わせ」、短手方向を「突き付け」で施工する仕様です。

他メーカーのダイフレックスや田島ルーフィングは、長手・短手とも突き付けが一般的。

大規模現場では田島の製品が多いですが、弊社の現場ではサラセーヌはレベリング性が高く扱いやすいと

比較的多く使用されています。もちろん、現場の条件や判断によって、工法の選定は変わります。

関連動画

パラペットとシール部の補強

パラペットのジョイント部は、経年でシールが破断しやすい箇所です。

既存状態でもすでに切れている箇所が見られました。

今回はウレタン防水とガラスクロスで補強し、再発を防止。

RC構造の建物であっても、二次防水を強化することで耐用年数を大きく延ばせます。

構造別の仕様選定 ――ALCとRC

構造別の仕様選定 ――ALCとRC構造によって防水仕様は変わります。

ALC構造ではゴムシート防水が多く、軽量で柔軟な反面、横からの漏水に弱い。

一方、RC構造ではアスファルト防水が主流で、動きに強く通気緩衝工法との相性も良いです。

ALCは入り隅が弱く、動きが出ると破断しやすいので、改修時は既存シートを剥がして再施工するのが基本で、構造ごとに最適な判断が求められます。

関連動画

仕上がりと職人の実感

施工後に「計画どおりの工事ができた」とは防水を担当した職人の松尾の弁です。

細部まで打ち合わせを重ね、仕様や補強範囲を明確にした上で施工。

夏場で硬化の早い時期にもかかわらず、ムラのない仕上がりを実現しました。

「床がピシッと平滑に仕上がると、やはり達成感がある」との言葉どおり、完成後の防水層はきれいな仕上がりとなりました。

防水工事は“塗る”だけの作業ではありません。

既存層の状態を読み取り、弱点を見抜き、最適な材料と工法を選ぶ――。

その積み重ねが、建物を長く守るための職人技なのです。