前回、4階建て雑居ビル(ALC構造)の壁面漏水補修について、こちらのブログで書きました。

関連記事

今回はその続きで、屋上の防水工事について詳しくご紹介します。

床面の防水工事だけではなく、手すりの漏水部分も工夫して補修工事しましたのでご覧ください。

手すりの雨漏り補修で防水層を保護

屋上の防水工事では、手すりの雨漏り補修から着手します。

手すりは縦と横の部材を接合して作られており、アルミ製や鉄製であっても、経年劣化により接合部に小さな穴が生じます。

この穴から侵入した雨水は、管内を伝って架台に流れ込み、内部で錆を発生させ膨れ上がりコンクリートを中から破裂させるのです。

さらに雨水は、架台を通って防水層にも浸入し、防水層を内側から劣化させることもあります。

これではいくら防水層の再塗装工事をしても、内部から水が浸入しては元も子もありません。

そこで、雨水の流れを制御するため、架台につながる柱に水抜き穴を設ける工事をします。

具体的には、架台近くの柱に水抜き穴と空気穴の2カ所を開けます。(空気穴がないと、管内の圧力により水がスムーズに排出されません。)

次に、管内にを注入し、架台につながる空洞を塞ぎます。これによって、雨水が架台や防水層に流れ込むのを防ぐことが可能です。

この工法は、雨水の侵入を防ぎつつ、建物の構造を守る効果があります。

しかしお客様によっては「管内に水を通して水抜き穴から排出させるよりも、管内に水が入らないよう、手すりに空いた穴を塞ぐ方が良いのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、手すりの穴は目に見える大きなものから微細なものまであり、完全に塞ぐのは困難です。

雨水はどんな隙間からも侵入するため、管を塞ぐよりも、雨水を確実に排出する方が効果があります。

水抜き穴の工事は、防水工事の前後どちらで行うかは現場の状況次第です。今回は防水工事の前に行いました。

関連記事

グラウト材は手すりの状態に応じて選びます。

今回は管内が乾いていたため、乾燥後も体積が変化しない無収縮グラウトを使用しました。通常のモルタルは乾燥時に収縮しますが、無収縮グラウトは隙間を確実に塞ぎます。

一方、雨漏りがひどく管内に水が溜まっている場合は、水分と反応して固まるグラウト材を使用します。

これにより、状況に応じた柔軟な対応が可能です。

東京防水職人では、数多くの現場経験を活かし、お客様の建物に最適な工法を提案します。手すりの雨漏り補修は、防水工事の効果を最大限に引き出す重要なステップです。

建物の環境や使用状況に応じた施工で、安心の防水効果を提供します。

床面の立ち上がり・架台の防水工事

手すりの補修が完了したら、床面の防水工事に移ります。

まずは、立ち上がり部分や架台の端末部分の施工として、床面全体にプライマーを塗布しました。(事前に、すべての架台につながる柱には水抜き穴の工事済みです。)

次に、床面と立ち上がりの境目や架台の根元に、ポリウレタン系シーリング材を注入する入隅シーリングを行います。

このシーリングは、隙間からの水の侵入を防ぐ重要な役割を果たします。

シーリング材の選定には、建物の材質や気候条件を考慮し、耐久性の高いものを選びました。丁寧なシーリング作業により、防水層の信頼性が向上します。

関連記事

続いて、通気マットを貼ります。

今回はサラセーヌのQV工法を採用しました。

この工法では、1メートル幅の通気マットを重ねるのですが、通常マットの重ねたところには段差が生じます。しかし、QV工法では黄色いラインと裏面の赤いラインを重ねることで、フラットな仕上がりが実現可能です。

ジョイント部分にはテープを貼り、ウレタンで目止めすることで、雨が降っても水の侵入を防ぎます。

このような丁寧な施工が、防水工事の品質を決めるのです。

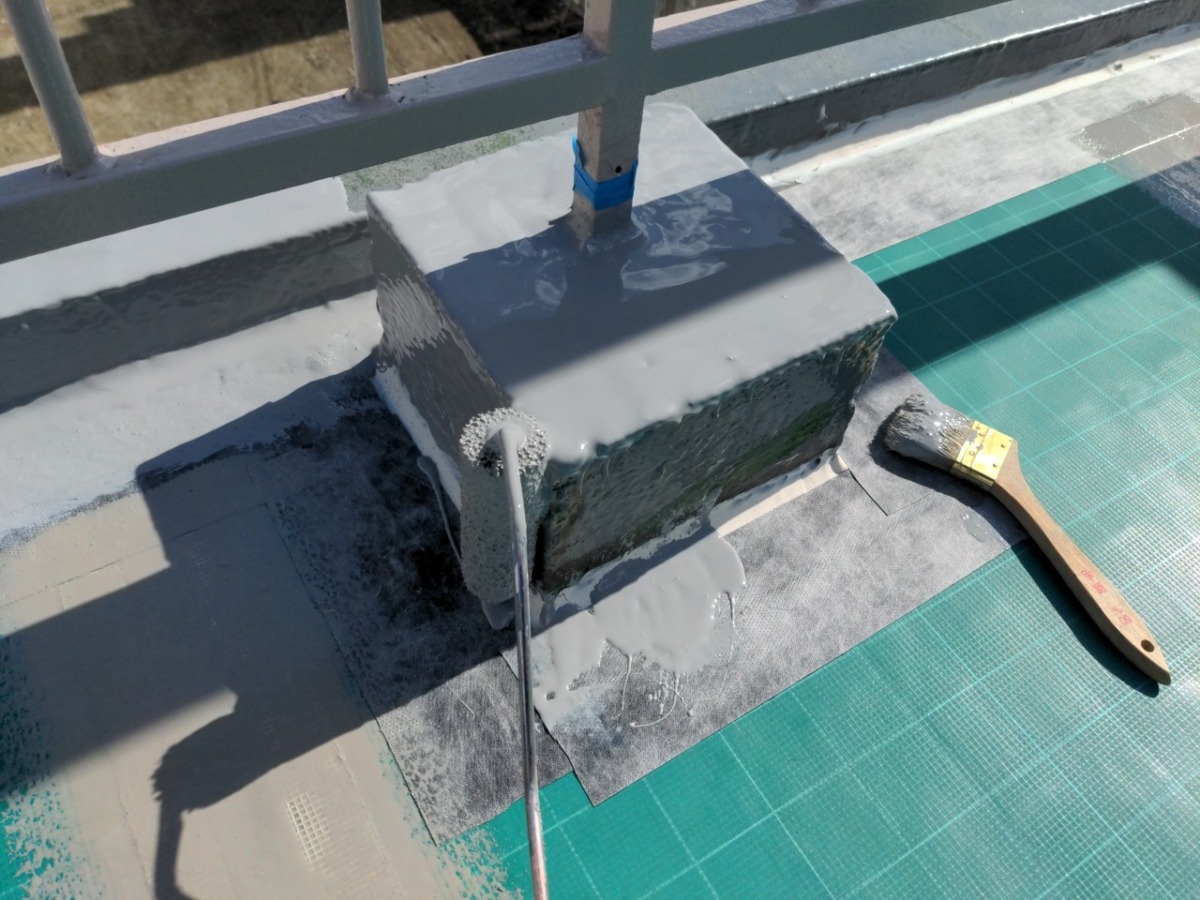

立ち上がり部分には防水材を丁寧に塗り込みます。

手すりの柱には水抜き穴を保護するテープを巻き、穴下ぎりぎりまで塗装するように工夫を。

防水材を塗布し、トップコートで仕上げれば、架台と立ち上がりの防水は完成です。

細部まできっちりと施工することで、長期的な防水性能を確保できます。

手すりのある屋上では、水抜き穴の工事と防水工事をセットで行うのがおすすめです。手すりからの雨水侵入を防がないと、防水工事の効果が半減してしまいます。

東京防水職人では、丁寧な施工によって長期的な保護を実現します。

平場の防水工事

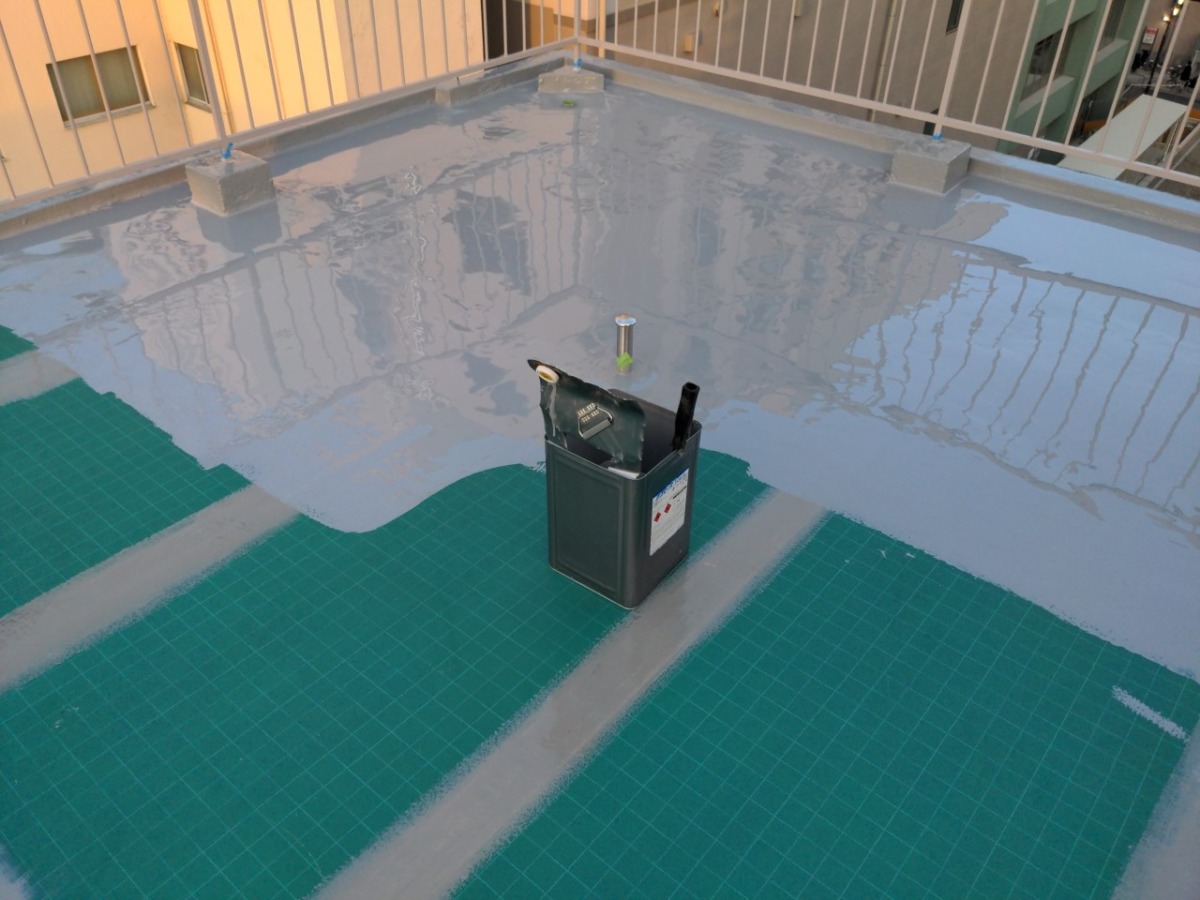

床面の立ち上がり部分や架台の工事が終わったら、平場の防水工事です。

まず、1層目の防水材を塗布し、脱気筒を取り付けます。

今回は四方に足場がない現場でしたので、タラップに向かって後ずさりしていく形で作業をすすめました。

塗った防水面に足跡を付けないよう慎重に作業することで、美しい仕上がりを実現します。施工中の細やかな注意が、完成度の高い防水層を作り上げます。

この時は冬場の施工だったため、硬化促進剤を使用しました。

これにより、1層目の防水材が翌日のお昼頃には硬化し、2層目の塗布が可能です。硬化促進剤がなければ、2〜3日屋上に登れなくなることもあります。

このような季節に応じた工夫も、効率的な工事には欠かせません。

最後に、トップコートを塗ります。この屋上は人が歩くため、滑り止めとして骨材を混ぜました。

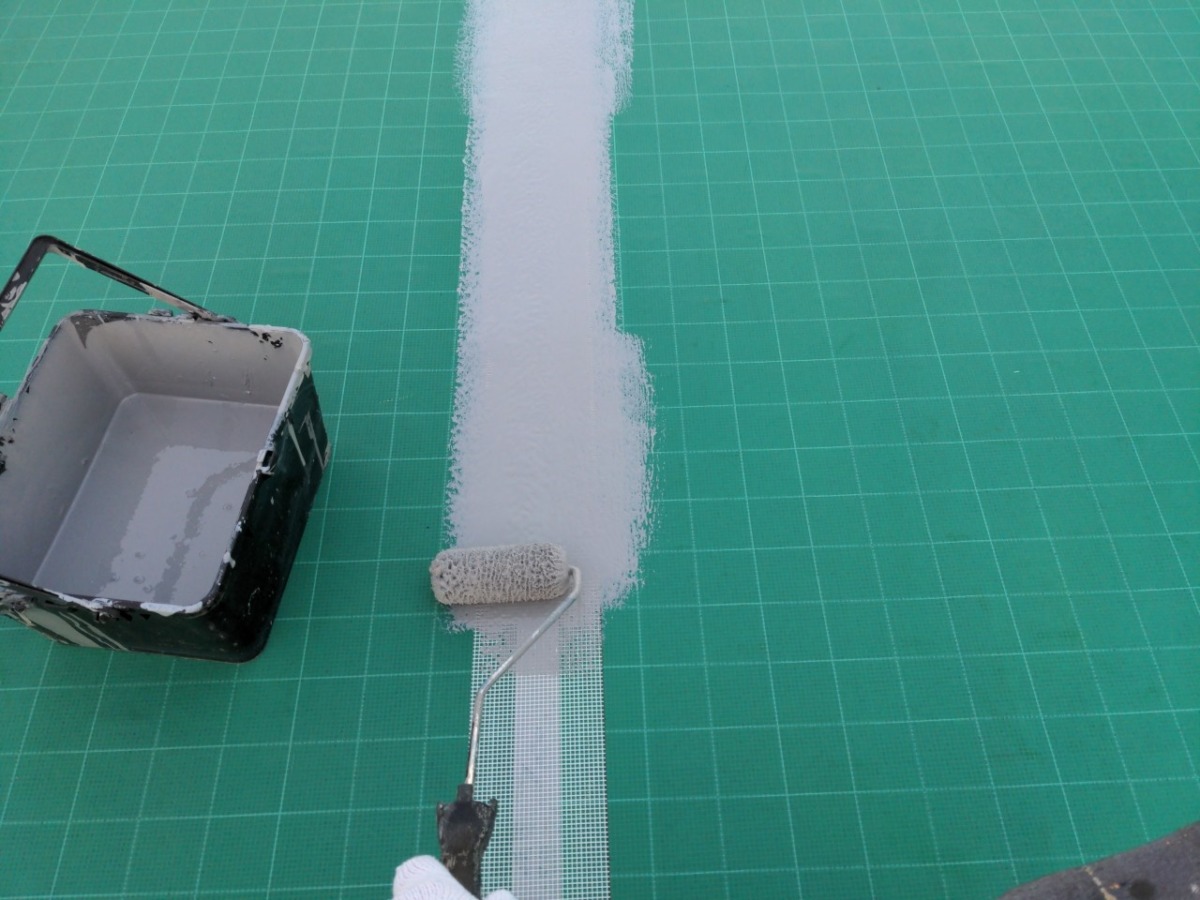

トップコートの塗布では、私は以下の技法を採用しています。

まず、1本ローラーで塗り幅を決め、その幅を基準に均等に塗り重ねます。塗り幅と塗料の重ね幅を決めることで、塗りムラを防ぎ、綺麗な塗り重ねのライン出しをして仕上げました。

関連動画

特に広い屋上では、この技術で美しい見た目を実現します。

ベランダのような狭い場所では手を伸ばせば端まで届くため塗りムラは気になりませんが、広い屋上で均一に仕上げるためには、こうした技法が重要です。

職人によって仕上げ方は異なりますが、弊社の技術で高品質な仕上がりをお約束します。

建物に合わせた防水工事の重要性

以上で、屋上の防水工事は完了です。

完工後の写真を見ると、前回公開した際に補強クロスを巻いた立ち上がり部分も、他の部分と遜色なく仕上がっています。

今回の工事では、壁面と屋上の漏水を止め、予防策も施しました。

関連記事

工事内容は、建物の状態やお客様のご要望に応じて変わります。東京防水職人では、豊富な経験を活かし、最適な工法を提案します。

屋上の防水工事をご検討の方は、ぜひ弊社の仕上がりをご覧ください。建物の環境や使用頻度に応じた施工で、安心の防水性能をお届けします。