東京都中野区のマンション屋上で防水工事。

前回の工程は、既存防水層の撤去、高圧洗浄、下地処理、プライマー塗布、補強シートやテープの施工までを行いました。ここでしっかりと下地を整えたことで、この後のウレタン防水塗布がスムーズに進みます。

さて今回は、いよいよウレタン防水の塗布を行い、防水層の形成を進めていきます。1回目の塗布で下地と密着させ、2回目の塗布で防水層に十分な厚みを確保することで、雨水の侵入を完全に防ぐ強固な防水層を作り上げていきます。

【前回の記事】

脱気筒設置

脱気筒は、防水層内部の湿気や空気を外部に逃がすための重要な設備です。施工前の屋上は既存の防水層が劣化し、湿気がこもっている可能性がありました。このまま防水層を施工すると、内部の水分が気化し、膨れや剥がれの原因となるため、脱気筒を設置しました。

特に庇部分では湿気がこもりやすいため、適切な位置に脱気筒を配置し、防水層内の空気の流れを確保しました。脱気筒を設置することで、防水層の寿命を延ばす効果が期待できます。

QVテープ上 ウレタン塗布(ステ塗り)

下地処理と補強シートの施工が完了した後、ウレタン防水の1回目(ステ塗り)を行いました。ステ塗りとは、薄く塗ることで下地と防水材の密着性を高める作業です。ジョイントテープ部分にも塗布し、防水層全体が均一に密着するようにしました。

ステ塗りが均一でないと、2回目の塗布時にムラが生じ、耐久性が低下する可能性があるため、職人が丁寧に作業を行いました。

立ち上がり ウレタン塗布(1回目)

立ち上がり部分にも1回目のウレタン防水を塗布しました。壁面は水が流れやすいため、防水材が垂れないように慎重に塗布することが重要です。今回は、粘度の調整を行った防水材を使用し、ローラーで均一に仕上げました。

平場 ウレタン塗布(1回目)

屋上全体にウレタン防水の1回目を塗布しました。重力の影響で液体が垂れやすいため、笠木部分も含めて慎重に作業を進めました。特に、施工後に液体が垂れたまま固まってしまうと防水層の厚みにムラができるため、塗布後の表面をチェックしながら進めました。

【関連動画】

バックアップ材取付

バックアップ材は、目地や接合部の充填作業をスムーズにするための材料です。この工程では、立ち上がり部分の補強クロスと組み合わせて施工し、防水層の仕上がりがきれいになるように調整しました。

笠木 補強クロス張り

笠木部分の補強クロスを施工しました。防水層の厚みを均一に保つため、補強クロスの端をわざと垂らし、後からカットして仕上げる方法を採用しました。こうすることで、施工後の防水層の端部がきれいに整い、耐久性が向上します。

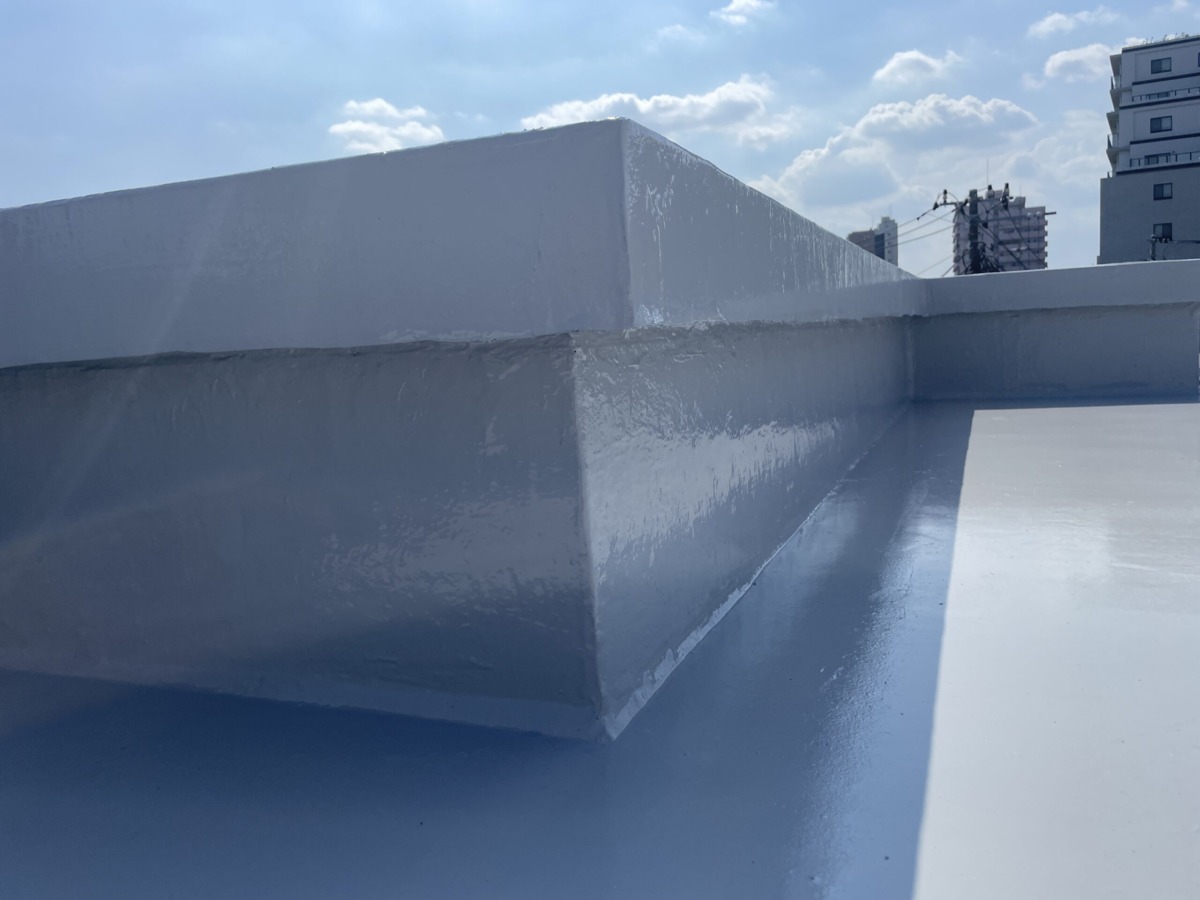

笠木・立ち上がり ウレタン塗布(2回目)

ウレタン防水の2回目を塗布しました。1回目よりもやや厚めに塗り、防水層の強度を確保しました。

特に、笠木部分は水が溜まりやすいため、水勾配を考慮しながら均一に仕上げることを意識しました。

【関連記事】

平場 勾配修正

水溜まりができないように、ウレタン塗膜を利用して勾配を修正しました。水が適切に排水口へ流れるよう、職人が手作業で微調整を行いながら仕上げました。

平場もウレタン防水の2回目を塗布しました。

顎下 水切り作成・バックアップ材撤去

顎下部分の水切り処理を行い、バックアップ材を撤去しました。防水層をカッターで切り、端部を整えることで、仕上がりが美しくなります。

シーリング材充填

顎下のシール処理を行いました。端部が目立たないように、慎重に施工しました。

庇・屋上トップコート塗布

遮熱トップコートを塗布し、防水層を保護しました。

このトップコートは紫外線の影響を軽減し、防水層の劣化を防ぐ役割があります。

施工完了後の確認

施工後の屋上は、防水層が一体化し、雨水の侵入を完全に防ぐ仕上がりになりました。

工事を終えて

今回のマンション屋上防水工事では、適切な下地処理と防水施工を施し、耐久性の高い防水層を形成しました。施工前は膨れや亀裂が目立ち、雨漏りのリスクが高い状態でしたが、ウレタン防水2回塗布と遮熱トップコートの施工により、屋上全体を保護することができました。

防水層を長持ちさせるためには、5年ごとにトップコートの塗り替えを行うことが推奨されます。また、定期的な点検を行い、早めのメンテナンスを実施することで、建物の寿命を延ばすことが可能です。今後も建物の健康を守るため、適切なメンテナンスを継続していくことが大切です。

【関連動画】