今回担当したのは、東京都世田谷区の3階建て住宅のお客様です。

屋上にはゴムシート防水が施されていましたが、経年劣化が見られたため、ゴムシートの上にウレタン防水を塗布する工事をしました。

このブログでは、ゴムシート防水の上にウレタン防水を重ねた施工の詳細を実例を元にご紹介します。

関連記事

床面の状態を確認する現場調査

施工前の屋上の状態を確認します。床面は汚れや苔で黒ずんでおり、ぱっと見ではゴムシート防水か塩化ビニルシート防水かの判別が難しい状態です。

現地で職人が床面を踏んだり確認したりしたことで、ゴムシート防水と分かりました。

立ち上がり部分や床面には、この写真のような膨れが複数あります。

この屋上は、ゴムシートの密着工法で施工されていましたが、経年劣化により複数の箇所にこのような小さな浮きが生じていました。

しかし、これらは部分補修できる浮きだったため、ウレタン防水の施工が可能でした。

もしも広範囲に浮きや不具合がある場合は、ウレタン防水するために下地をすべて剥がす必要があります。その場合は部分補修ができず、費用が大幅に増加するのです。

防水面を剥がさない場合は、塩化ビニルシート防水工事に変更もできますが、やはりウレタン防水工事に比べると費用は上がります。

浮きの状態は職人が現地で確認しないと工事の判断できないため、屋上の床面に少しでも異常を見つけたら、早めに防水工事の専門家にご相談ください。床全体に高圧洗浄をかける

施工前に、床面全体に高圧洗浄をかけます。洗浄後の白っぽい床面と、洗浄前の黒ずんだ床面の違いは明らかで、黒い部分はすべて苔と汚れです。

塩化ビニルシート防水など下地の影響を受けにくい工法では、洗浄を省略する場合もありますが、ゴムシートの上にウレタン防水を塗布する場合は、苔や汚れが残っているとウレタン防水の密着性が損なわれるため、洗浄が不可欠です。

関連動画

今回の高圧洗浄は、いつもよりも気を遣いました。

理由は、屋上のみの工事ゆえに足場を設置しなかったため、屋上を囲むメッシュシートがなかったからです。

メッシュシートがない現場で、高圧洗浄時の水が飛散すると、近隣の家に汚水が飛散し迷惑をかけます。そのため、普段より一層慎重に高圧洗浄を行いました。

もちろん事前に近隣の方へは高圧洗浄の日時を伝え、洗濯物などを屋外に干さないようお願いしています。

今回の工事日には、お願いに上がったことで洗濯物を出している近隣の方はいらっしゃいませんでしたが、万が一、当日に洗濯物が出ている場合は、再度訪問して取り込みをお願いします。そして、近隣の方が外出中で対応できない場合は、洗浄を延期することも。

弊社では、近隣への挨拶や配慮を徹底して行っています。

膨れた防水層の部分補修

膨れたゴムシートは切開して撤去し、補修します。

また、排水溝には改修用ドレンを使用して補修をします。これは、配管と塩化ビニル管の結合部が経年劣化で穴が開きやすく、漏水の原因となるからです。

改修用ドレンを塩化ビニル配管と金属配管の接続部分に渡す形で差し込むことで、漏水リスクが軽減します。

ドレン周りの不具合は、屋上の漏水原因の上位にランクインするため、工事時に補修もしくは補強することが重要です。

プライマー塗布とメッシュシートの貼り込み

まずはプライマーを塗布し、切開部分にメッシュシートを貼ります。

笠木部分(写真の青テープ部分)では、オーバーブリッジの準備を同時進行しました。

オーバーブリッジの詳細は、後で説明します。

その後、入隅にシーリングを打ちます。

屋上の立ち上がり部分の角(入隅)やシートの継ぎ目などは、防水層が切れやすい箇所なので、シーリング補強をします。

これは補修工事が完了した写真です。複数あった小さい膨れを部分的に補修したので、メッシュシートで補修した箇所がつぎあてしたかのようになっています。

また屋上の外周には配管があり、馬(オレンジ色の台)で持ち上げて防水材がしっかりと行き渡るようにしました。

最後に、シートとシートの接合部に補強用クロスを貼り、これですべての下準備が完了です。

関連動画

関連動画

ウレタン防水材の塗布

ウレタン防水を塗布するための下準備が終わったら、ウレタン防水材を塗布します。

通常、広い屋上では職人2人以上で作業し、1人が塗料を調合し、1人が塗布します。

ウレタン防水材は調合後すぐに塗らないと乾燥して塗料で段差が生じるため、分業が重要です。

また、空の塗料缶は作業の妨げになるため、迅速に片付けます。

足場がない場合、屋上のタラップに向かって塗り進むため、缶の片付けは特に重要です。

1畳ほどのベランダなら職人1人で作業可能ですが、広い屋上では2人以上がいないと良い仕上がりにはなりません。

今回の現場も、3人の職人が協力し、鏡面状の美しい仕上がりを実現しました。

1層目のウレタン防水を塗布後、2層目のウレタン防水を塗布し、遮熱タイプのトップコートで仕上げます。

ゴムシートにウレタン防水を重ねる場合は、メーカー指定の高強度ウレタンや遮熱トップコートを使用し、メーカー保証を得ます。

メーカーの指定以外の工法を行うと、保証がつかなくなるため注意が必要です。

まれにですが、お客様ご自身で調べた下地材やトップコートなどを塗ってほしいとリクエストされる場合があります。その場合には、メーカー指定外の組み合わせで仕上げると、保証がつかない事を十分にご説明をしてから行います。

笠木部分のオーバーブリッジ

笠木の継ぎ目は雨水が入りやすいため、オーバーブリッジを施工しました。

今回の屋上は大きな漏水がなく、やや補修箇所はあるものの早期のメンテナンスでしたので、トラブルには至っていませんでした。

しかし、どれも経年劣化は進んでおり、このまま放置すればトラブルが起ることは目に見えています。

そこで、笠木にはオーバーブリッジをすることで、今後雨水が浸入しないように先手を打ちました。

弊社で行うオーバーブリッジは、完成後にバックアップ材を外し、そこにテープを貼り直し、その両サイドにシーリングを施します。オーバーブリッジの形状を長方形ではなく、台形に加工することで、水が上部に溜まらず下に流れ、水の侵入を防ぐ仕様です。

こうした工夫で、少しでも笠木を漏水から守ります。

関連記事

ウレタン防水工事の完成

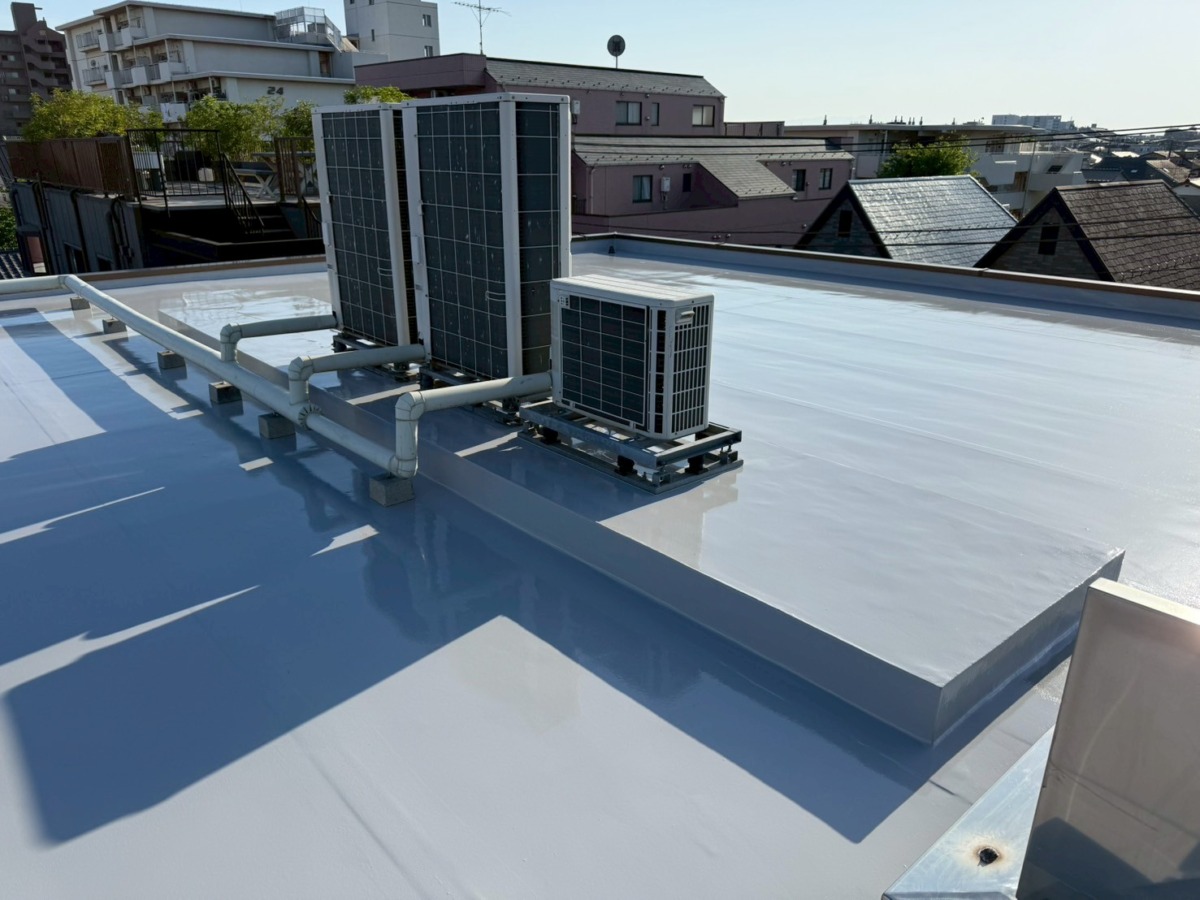

この写真は、室外機周辺の仕上がりの様子です。

配管を元の位置に戻し、ごちゃごちゃした室外機周辺も綺麗に仕上げています。

今回の屋上は、中央にハッチがあり、上り下りするタイプだったため、工事をする上での導線を綿密に計画して作業しました。

ゴムシートをすべて剥がす場合などは、笠木もすべて取り外す大きな工事となります。その場合には、簡易的な足場を建てる費用がかかります。

今回は、ゴムシートを剥がさず、笠木の傷みも軽微だったため、費用を抑えた施工が実現しました。

これは早めにメンテナンスをしたことで、費用が抑えられた代表的な事例と言えるでしょう。

傷みがそこまでひどくないからこそ、ゴムシートの上に安価な高品質なウレタン防水を効率よく重ねることができました。

屋上防水をお考えの方に、参考にして頂ければ幸いです。

防水工事についてご不明点があれば、いつでもご相談ください。現状をしっかり見極め、最適な工事をご提案します。