ご自宅の再塗装工事を考える際に、ベランダ、屋上、パラペット屋根など、建物の防水工事をご検討中の方も多いでしょう。そんな時、ご自宅の建物やビルにどの防水工法が適しているか、迷うと思います。

特にウレタン防水工事は、コストと性能のバランスが良く、さまざまな場所で採用されている工事方法ですが、工法がいくつかあるのです。

そこで今回は、ウレタン防水工事の種類である密着工法や通気緩衝工法、タフガイシステムの解説と、適用箇所であるベランダ、パラペット屋根、屋上について、実際の施工手順を交えて詳しくご紹介します。

施工前の準備や注意点も含め、わかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

ベランダのウレタン防水:密着工法で安心の防水層を形成

ベランダは、住宅において雨水が溜まりやすい場所です。

構造上、勾配が緩い場合や排水口が詰まると水が滞留し、建物へのダメージが懸念されます。防水工事には、FRP防水、シート防水、アスファルト防水などさまざまな方法がありますが、ウレタン防水は比較的安価で施工がしやすく、住宅のベランダやバルコニーに適しています。ウレタン防水材は伸縮性が高く、下地の微細な亀裂にも追従できるのが大きな特徴です。この特性により、ひび割れによる漏水リスクを軽減できます。

ベランダで一般的に使用されるのは、密着工法です。この工法は、ウレタン防水材を直接下地に塗布するシンプルな手法で、以下のような手順で進めます。

1 高圧洗浄:ベランダの表面に付着した苔、埃、剥がれかけた旧防水層を高圧洗浄機で徹底的に除去。これにより、防水材の密着性を高めます。

2 下地処理:下地の状態を確認し、勾配が不足している場合は調整を行います。クラック(ひび割れ)がある場合は、シール材や専用の補修材で埋め、表面を平滑に整えます。

3 プライマー塗布:下地への吸込み防止・密着性を強化をするためにプライマーを塗布します。

4 ウレタン防水材の塗布:ウレタン防水材を2層塗り重ね、ゴム状の強靭な防水層を形成します。この層が、雨水の浸入を防ぎます。

5 トップコート仕上げ:最後に、保護用のトップコートを塗ります。ベランダのように人が歩く場所では、ゴムチップや滑り止め剤を混ぜたトップコートを使用し、安全性と歩きやすさを確保します。

密着工法のメリットは、施工が比較的簡単でコストを抑えられる点です。しかし、下地の湿気が残っていると、防水層が膨れたり剥がれたりするリスクがあります。そのため、施工前には下地の乾燥状態を慎重に確認することが重要です。また、トップコートの耐久性は約5年で、定期的な塗り直しが必要です。これにより、防水層の寿命を延ばし、長期的な保護を実現できます。

関連記事

パラペット屋根ウレタン防水:クロス貼り工法でウレタン防水の強度を強化

パラペット屋根は、ビルの屋上やマンションの外周部に多く見られる構造で、立ち上がり部分や排水口、笠木が雨の影響を受けやすい箇所です。

長期間メンテナンスを怠ると、クラックや排水不良による漏水が発生しやすく、補修に多くの手間がかかります。こうした特性から、パラペット屋根にはクロス貼り工法が適しています。これは密着工法の一種で、ガラス繊維のメッシュ状補強布(クロス)を併用することで、防水層の強度を高めます。

クロス貼り工法は、特にクラックが多い場所や、将来的な下地の動きが懸念される場合に効果を発揮します。補強布がウレタン防水材の伸縮性を補い、下地の収縮や膨張によるひび割れを防ぎます。立ち上がり部分や床と壁の接合部にもクロスを貼ることで、漏水リスクをさらに低減できます。

具体的な工事手順は以下の通りです。

1 高圧洗浄と下地補修:高圧洗浄で汚れや旧防水層を除去します。次に、排水口の詰まり、笠木の腐食、床面や立ち上がり部分のクラックを重点的に補修します。補修には、シール材注入、Uカット工法(クラックを削ってシール材で埋める)、またはモルタルでの不陸調整を行います。

2 下地乾燥:下地を十分に乾燥させ、湿気を排除します。湿気が残ると防水層の密着性が低下するため、この工程は欠かせません。

3 プライマーと補強布の施工:プライマーを塗布し、ガラス繊維の補強布を貼ります。壁と床の接合部や伸縮目地にもクロスを丁寧に張り込み、下地の動きに追従できる構造を作ります。

4 ウレタン防水材の塗布:補強布の上からウレタン防水材を2層塗り、強靭な防水層を形成します。

5 トップコート仕上げ:保護用のトップコートを塗り、施工を完成させます。パラペット屋根は人が歩く頻度が低いため、滑り止め加工は省略される場合も。

クロス貼り工法は、下地の動きが多いパラペット屋根に最適で、長期的な耐久性を確保します。ただし、防水面の劣化を防ぐため、こちらも約5年ごとにトップコートの塗り直しが必要です。これにより、防水性能を維持し建物を長期間保護できます。

ここまで、ベランダ、パラペット屋根に適したウレタン防水工事についてご紹介しました。

実際の工事の様子は以下の動画でも見ることができます。

屋上のウレタン防水:通気緩衝工法とタフガイシステムで対応

屋上は、人が日常的に歩くことを前提とした場所で、面積が広く下地の影響を受けやすいのが特徴です。コンクリートやモルタルの下地にクラックが生じやすく、湿気の影響も受けやすいため、適切な工法の選択が重要です。ウレタン防水では、以下の2つの工法が主に採用されます。

通気緩衝工法(絶縁工法)

通気緩衝工法は、広い面積や下地の傷みが激しい場合(クラック、湿気、モルタルの劣化など)に適しています。密着工法が下地の乾燥を前提とするのに対し、この工法は湿気の多い下地でも施工可能です。通気緩衝シートと脱気筒を活用し、下地の湿気を逃がす仕組みが特徴といえます

工事手順は以下となります。

1 高圧洗浄:汚れを除去し旧防水層がボロボロの場合には除去します。

2 下地補修:クラック、排水口の詰まり、壁と床の接合部の不具合を補修します。必要に応じてシール材やモルタルを使用して、平らにならします。

3 プライマー塗布:下地にプライマーを塗り、密着性を高めます。

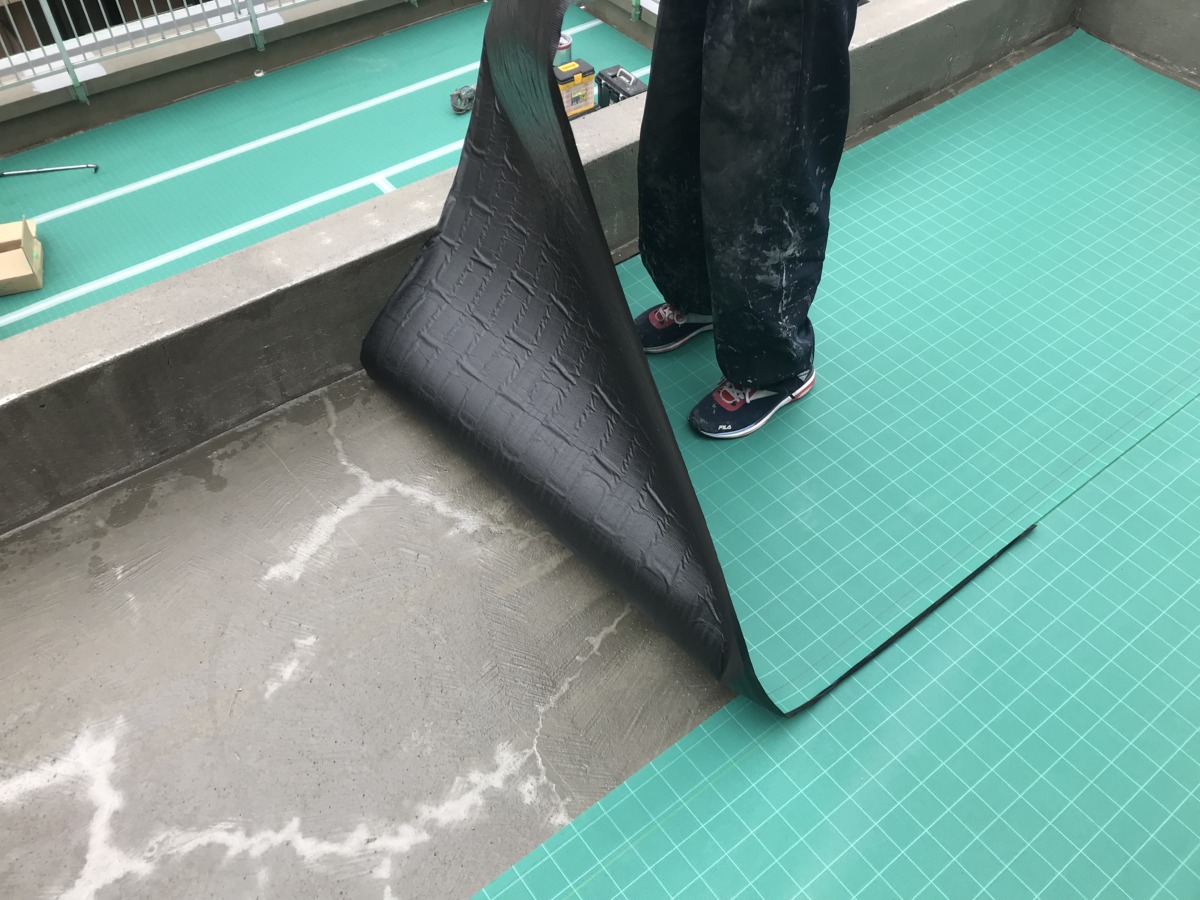

4 通気緩衝シートの敷設:湿気を逃がすための通気緩衝シートを敷きます。

5 脱気筒の設置:湿気を外部に排出する脱気筒を設置します。既存の脱気筒がある場合は撤去し、補修後に新設します。

6 ウレタン防水材の塗布:ウレタン防水材を2層塗り、強靭な防水層を形成します。

7 トップコート仕上げ:保護用のトップコートを塗り、施工は完成です。

通気緩衝工法は、湿気対策が必要な屋上に最適で、約5年ごとのトップコート塗り直しで長期的な防水効果を維持できます。

タフガイシステム

タフガイシステムは、高伸長形と高強度形のウレタン防水材を組み合わせ、補強布を使わずに高い耐久性を実現する先進的な工法です。

従来のウレタン防水はFRP防水に比べ耐久性が劣るとされていましたが、このシステムは摩耗に強く、人が頻繁に歩く屋上に適しています。柔軟性も高く、下地の動きによる防水層の破断を防ぎます。

施工は通常、既存の防水層の上に重ねて行います。ただし、20年以上経過し防水層が剥がれて下地がむき出しの場合、全体を剥がして大規模な補修が必要です。乾燥した下地にタフガイシステムを適用することで、強度と耐久性に優れた防水床を形成できます。

関連動画

東京防水職人では、大田区で行った塗装防水でも、こちらのタフガイシステムを採用しました。

工事手順は以下の通りです。

1 下地調査・診断: 既存の防水層の種類、劣化状態、下地の状況(クラック、浮き、不陸など)を調査します。その後高圧洗浄し、補修工事をします。

2 既存防水層の撤去(必要な場合): 劣化が激しい場合や工法によっては、既存の防水層を撤去します。アスファルト防水の撤去は手間がかかる作業です。

3 下地調整後、絶縁シート敷き込み(通気緩衝工法の場合): 下地からの湿気による膨れを防ぐため、通気緩衝シート(絶縁シート)を下地に接着剤などで貼り込みます。

4 脱気筒設置(通気緩衝工法の場合): 通気緩衝シートの下に溜まった湿気を外部に排出するために、脱気筒を設置します。

5 改修用ドレン取り付け: 排水口であるドレンが劣化している場合、新しい改修用ドレンに取り替えることがあります。

6 プライマー塗布: ウレタン防水材と下地の密着性を高めるためにプライマー(接着剤)を塗布します。通気緩衝工法の場合は、シートの上に塗布することもあります。

7 補強布貼り(必要な場合): クラックへの追従性や立ち上がり部分などの補強のために、ガラス繊維などの補強布を貼ることがあります。タフガイシステムの場合は、補強布を省略できることも特長の一つです。

8 ウレタン防水材塗布(複数層): ここでタフガイシステムの材料であるウレタン材(サラセーヌEZ、 AZなど)を塗布します。通常、肉厚を確保するために複数層(一般的には2層)に分けて塗布します。タフガイシステムでは、高伸長形(EZ)を下層に、高強度形(AZ)を上層に塗布することで、下地の動きへの追従性と表面の強度を両立させます。

9 トップコート塗布: 最後に、紫外線や雨、大気などからウレタン防水層を保護し、美観や歩行性を確保するためにトップコートを塗布します。

タフガイシステムは、人が歩く屋上の耐久性と安全性を両立し、通気緩衝工法と組み合わせることでさらに効果を発揮します。

今回ご紹介したのは、タフガイシステム自体の工事手順というよりは、採用されるウレタン防水工法の一般的な手順の中で、ウレタン材の塗布工程にタフガイシステムの高性能な材料が組み込まれた手順です。

タフガイシステムは、こうして工事の中に組み込むことで効果を発揮します。

今回は大田区の事例から、通気緩衝工法でタフガイシステムを使った場合の手順を一例としてご紹介いたしました。

事例のもっと詳しい内容は以下のブログでもご覧になれます。

関連記事

ウレタン防水で建物を長期間保護

ベランダ、パラペット屋根、屋上のウレタン防水工法を詳しくご紹介しました。それぞれの場所に適した工法を選ぶことで、建物を雨水から守り、長期間の安心を得られます。

施工前には、下地の状態や用途を専門業者と相談し、最適な工法を選ぶことが大切です。

東京防水職人では、一級防水施工技能士を中心とした熟練の職人が、確かな技術で施工を行います。ご自宅やビルの防水工事をご検討の際は、ぜひ今回の情報を参考にしてください。

関連動画