一級防水技能士の友利です。これから防水工事に関する現場の情報をお届けします。

今回は、東京都杉並区で行ったバルコニーの防水工事についてのご紹介です。

バルコニーの床に防水加工を施すのは通常ですが、今回はバルコニーの状態に応じて少し異なる方法で防水工事を行いましたので、ご覧ください。

バルコニーの床面を通気緩衝工法で防水工事

杉並区にある施主様宅のバルコニーには、クラックが入っていました。

1階部分に雨漏りがあったため、施主様が自らコーキング材で補修していましたが、使用していたコーキング材は用途には合っていたものの、紫外線に弱いタイプだったため(本来はコーキング剤の上に紫外線に強い塗料の塗布が必要)、劣化して効果を失っていたのです。

また、床面の一部には「膨れ」が見られました。

これは、下地内の水分が温まって気体となり、出口がないために防水層の下で水蒸気が大きく膨れ上がり、水疱のようになる現象です。

さらに、床面の手前には黒ずみがありました。この黒ずみは、水が長期間床に滞留していることで生えた苔です。

クラック、床面の膨れ、黒ずみの3つの問題を補修し、再度防水工事を行うには、通常のウレタン防水工事である密着工法では対応できません。

密着工法は床面を完全に乾燥させる必要がありますが、今回のバルコニーは床面内部に水分があり、クラックからの雨漏りや勾配不足による水はけの悪さがあるため、完全な乾燥は困難でした。

このような理由から、床面内部の水分を外に逃がせ、多少水分を含んだ床でも施工可能な方法が良いと判断に至ったのです。

そこで、屋上などで使用される通気緩衝工法での防水工事をお客様にご提案しました。お客様も私の説明にご納得いただき、正式なご依頼となったのです。

関連記事

高圧洗浄では洗い方の調整が必要

まずは、バルコニー全体に高圧洗浄をかけます。

汚れや苔を落とし、水たまりの溜まり具合や範囲も確認します。

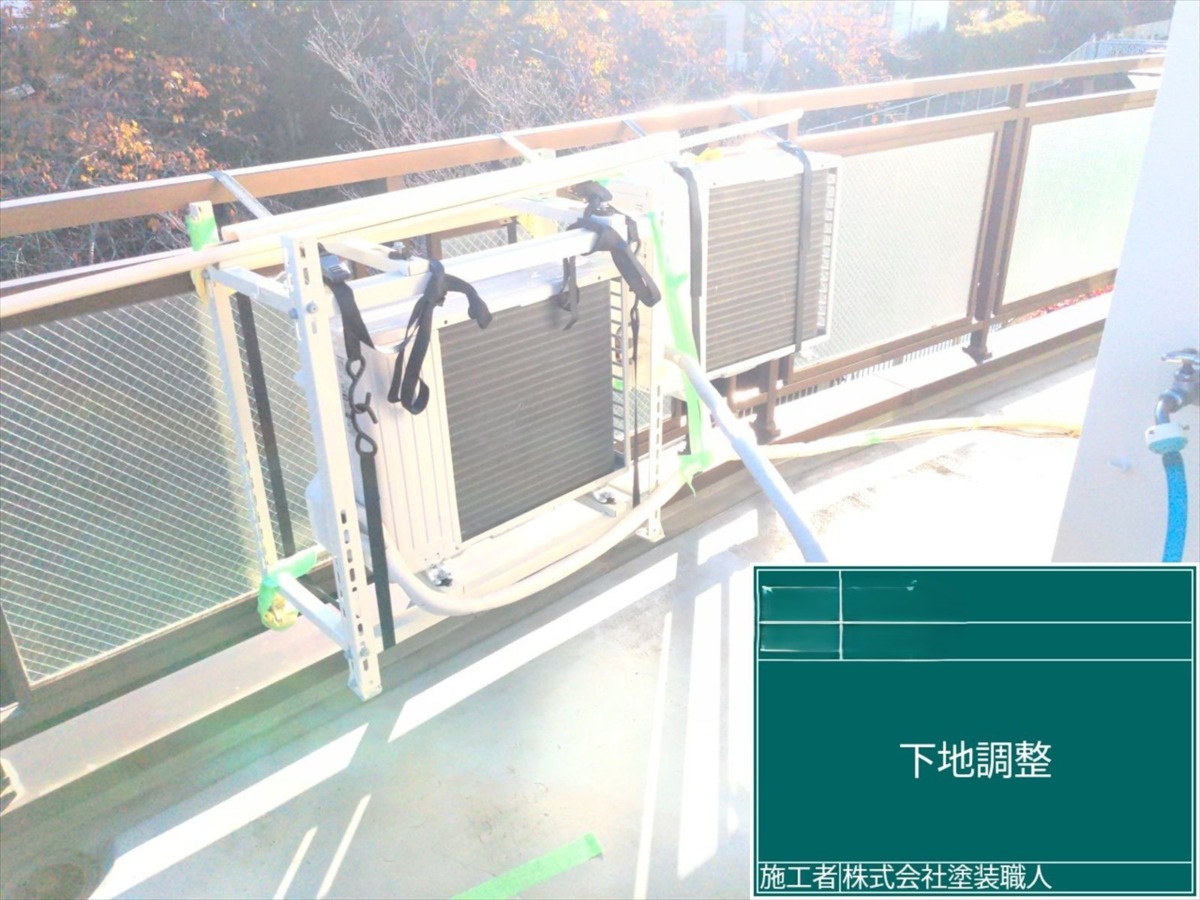

このとき、室外機は床から持ち上げます。

上げ方には、足場に上げる方法、馬と呼ばれる四つ足の台に置く方法、手すりに固定する方法などがありますが、馬を使うと床面に四つ足の跡がつくため、これは最終手段です。

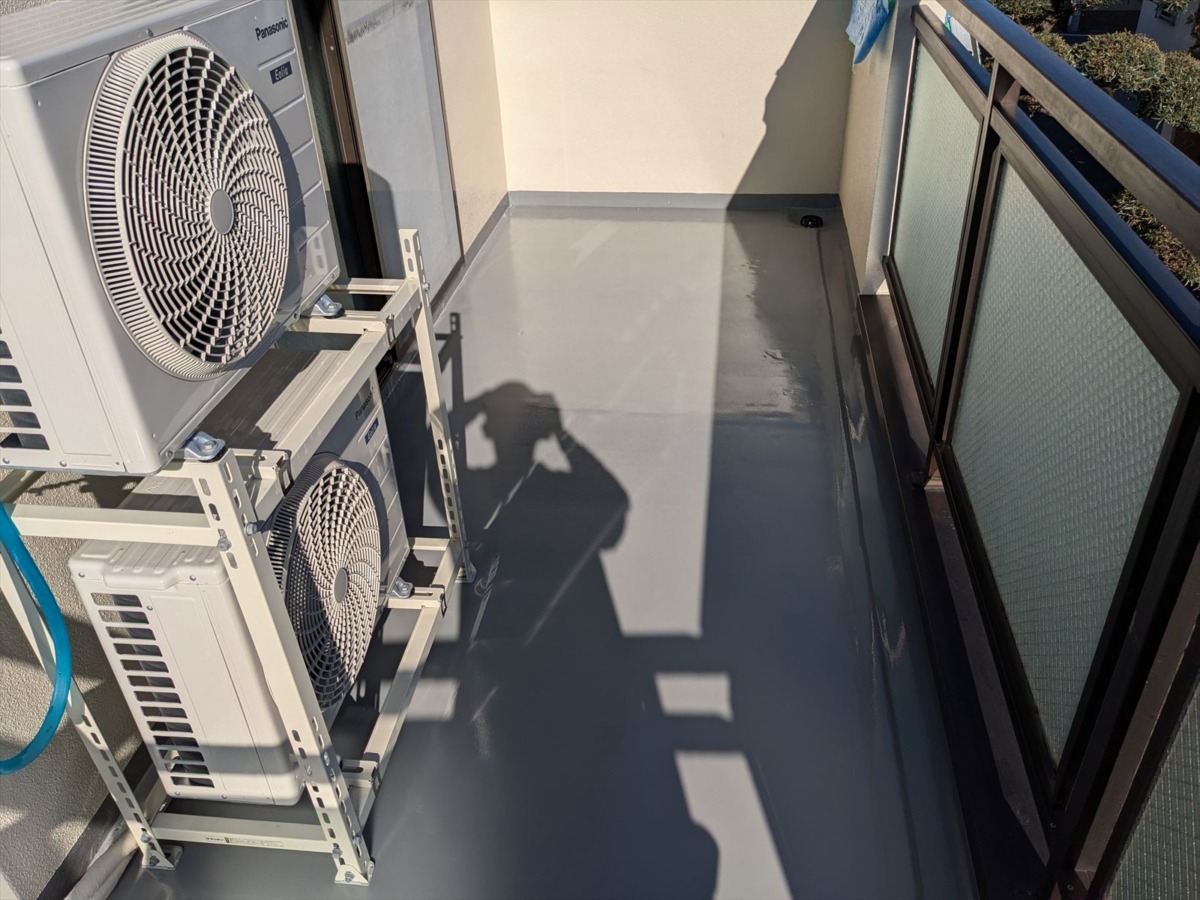

今回はエアコンホースの長さに余裕があったので、ホースカバーを外して長さを出し、室外機を手すりにくくりつけました。

室外機のファンが換気できるように、手すりのガラスがない部分に設置し、空気の循環も問題なく確保しています。

また、写真をご覧いただければ分かるように、室外機を手すりに取り付ける際はクッションカバーを使用し、手すりや室外機に傷がつかないよう細心の注意を払っています。

室外機のホースはガスが通っており、無理に曲げると折れてガスが通らなくなるので、慎重に扱うことが重要です。

室外機を移動させたら、高圧洗浄を隅々まで行います。

関連動画

高圧洗浄はかけすぎると元の防水材を剥がしてしまうこともあるため、様子を見ながら作業を進める繊細さが必要です。

洗浄後の床面を見ると、黒ずみが完全には取れていませんでした。

しかし、これを無理に落とすと床面を傷めるため、苔が取れた段階でストップを。

一見、高圧洗浄はただ均等にかけているように見えますが、床の状態を見極めながら傷つけないギリギリのラインで汚れを落とす調整が必要です。

この調整には、職人の力量と経験が必要となります。

つまり、誰でも高圧洗浄を行えるわけではないのです。

床面を平らにする下地調整と脱気筒の設置

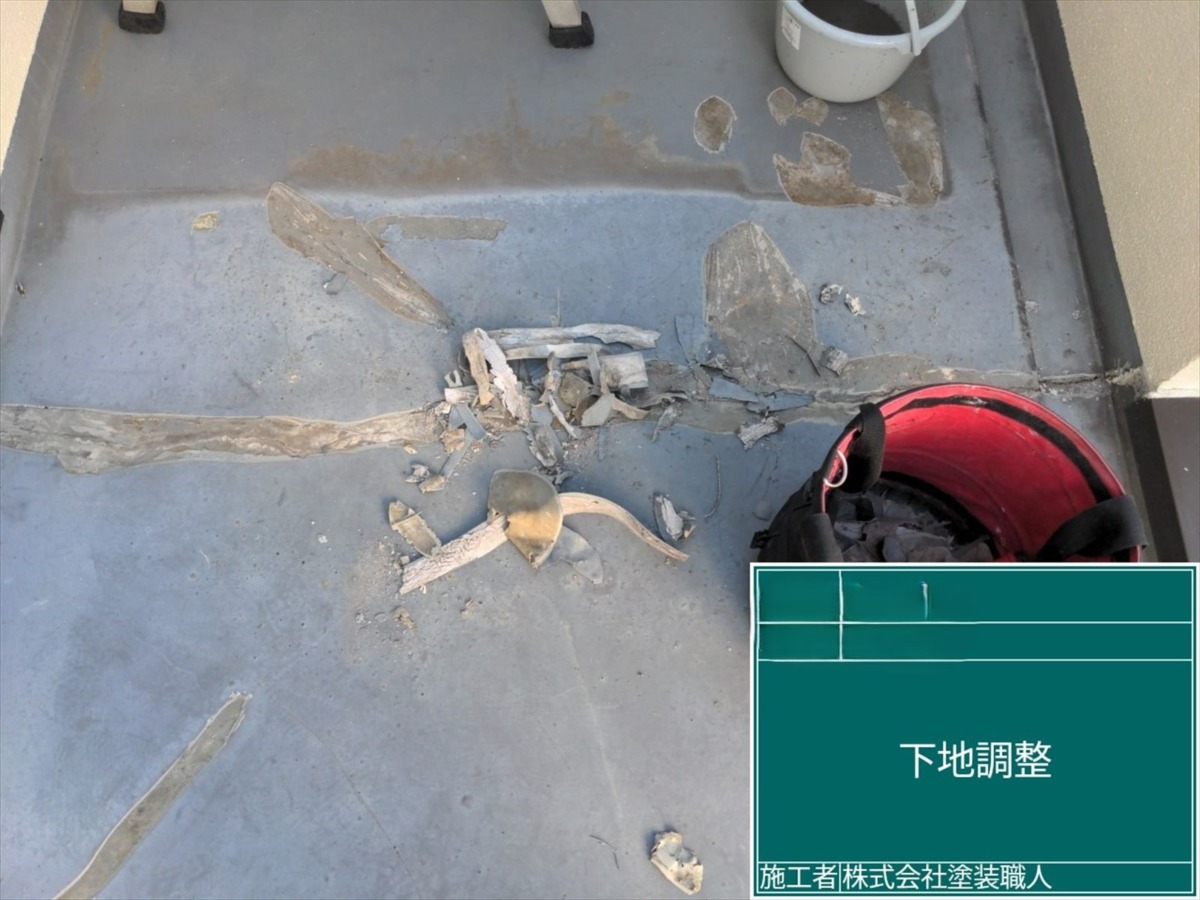

次に、クラックに施されていたシーリングを剥がします。

剥がすと、下地のコンクリートにクラックが入っているのが分かります。

これが漏水の原因であることを再確認しました。

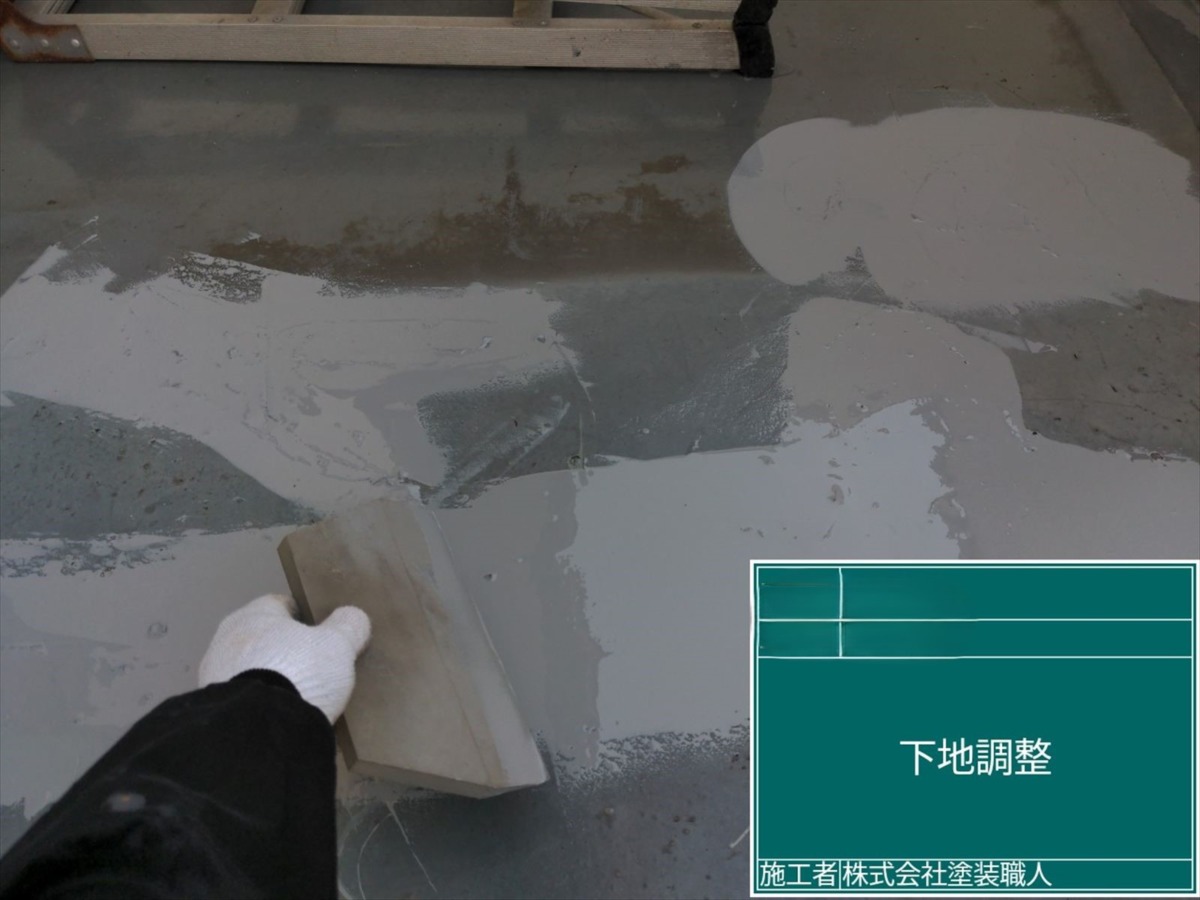

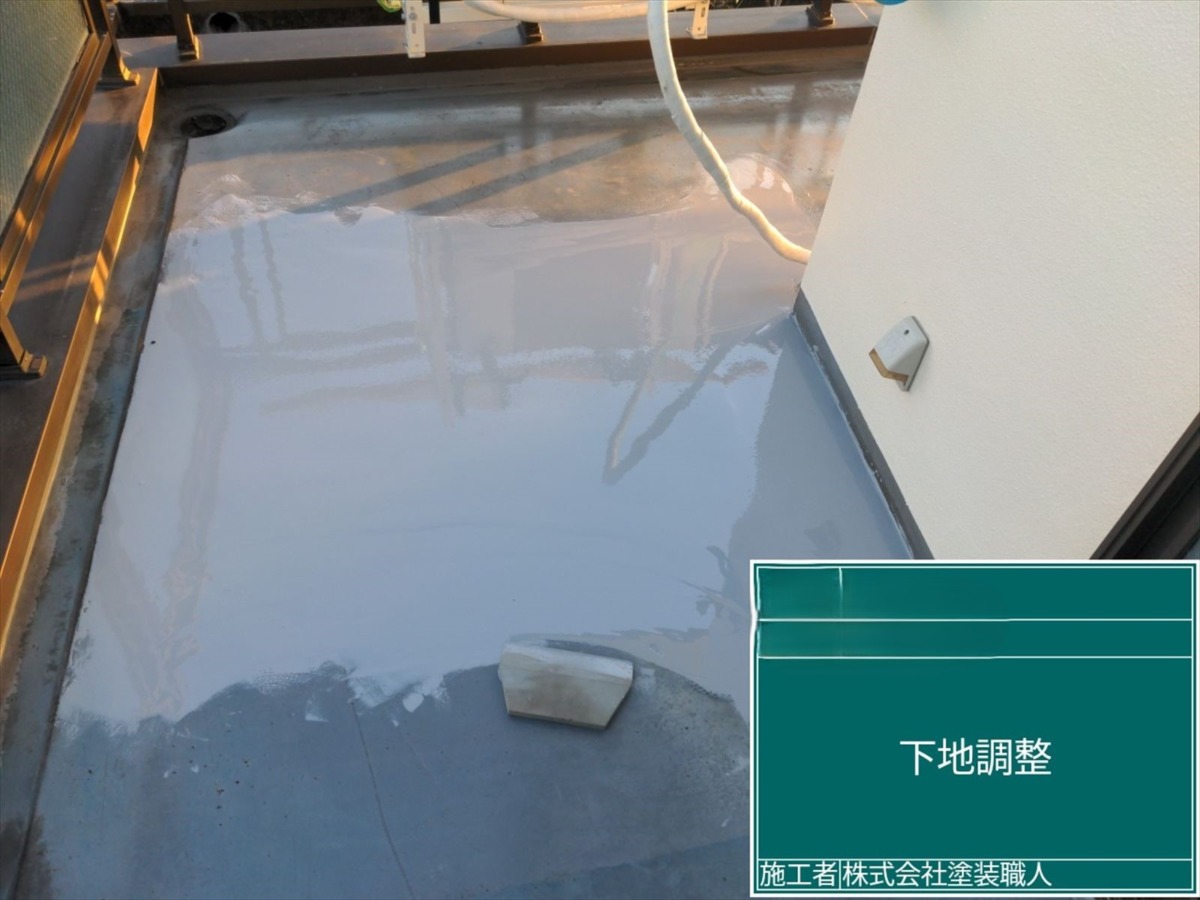

剥がした部分は、クラックを補修し、プライマーを塗布した後にウレタンを塗ります。これは床面の段差をなくすための作業です。

また、水たまりのあった部分(不陸)にも、プライマー後にウレタンを塗装し、排水口に向けた緩やかな勾配をつけます。この勾配調整は下地の素材によって使用する材料が変わります。

例えば、下地がコンクリートの場合、モルタルで勾配をつけますが、ウレタンの場合は密着率が悪いため、ウレタンで調整します。

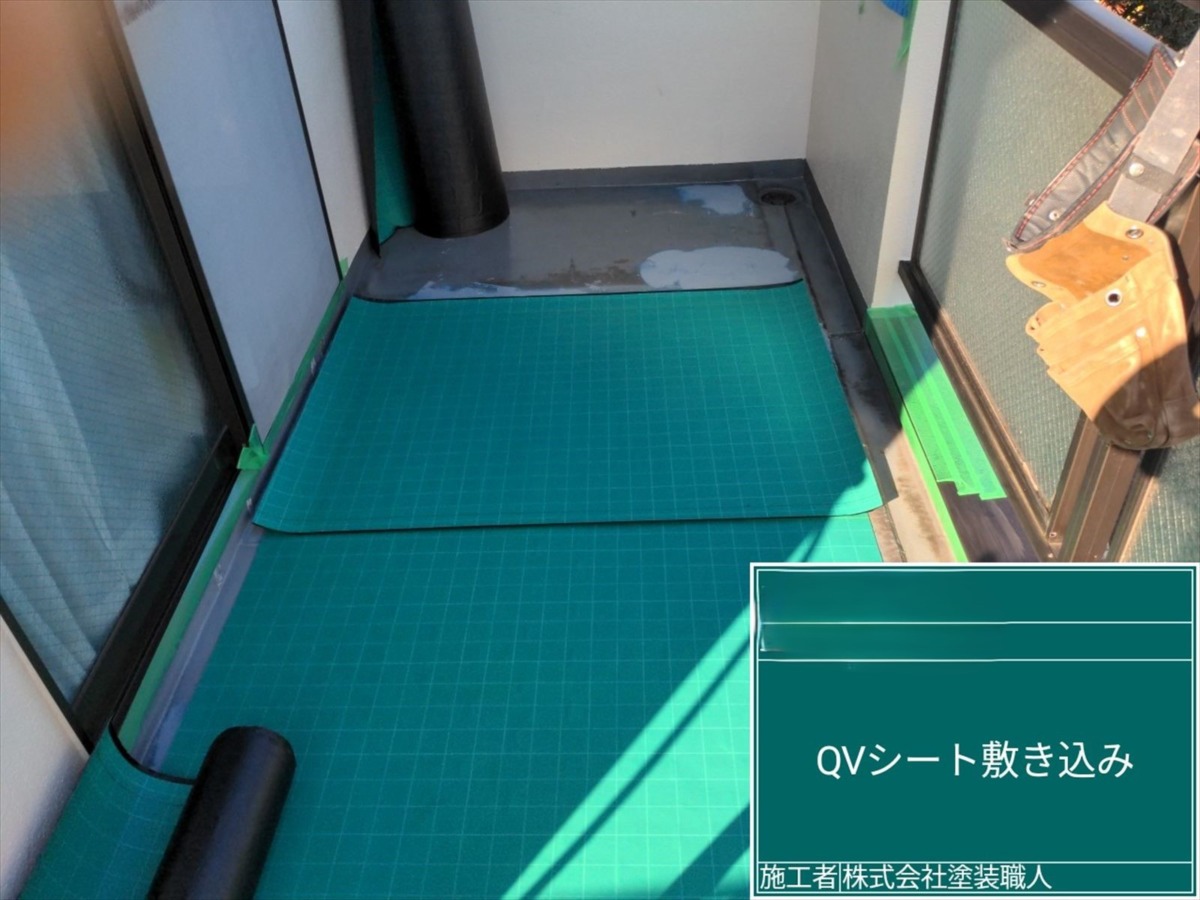

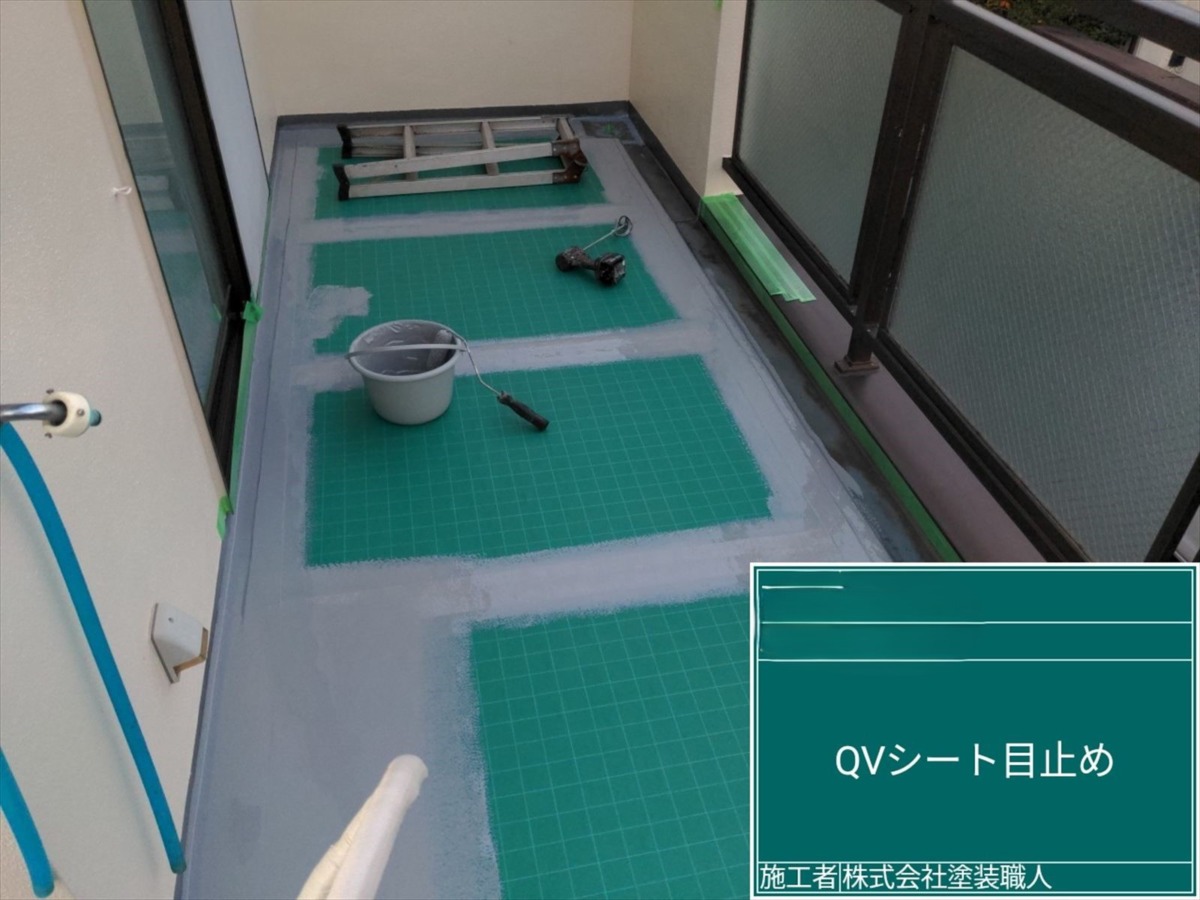

床面を平らにしたら、プライマーを塗り、QVシートを敷き込みます。

クラックのあった部分は補修の際に段差を無くしたことで、マットを貼ってもクラック痕は分かりません。

マットとマットのつなぎ目の目止めや壁際の端末処理を行い、その日の作業を終了します。

つなぎ目を埋めることで、夜や翌日に雨が降っても床面に水が染み込む心配はありません。

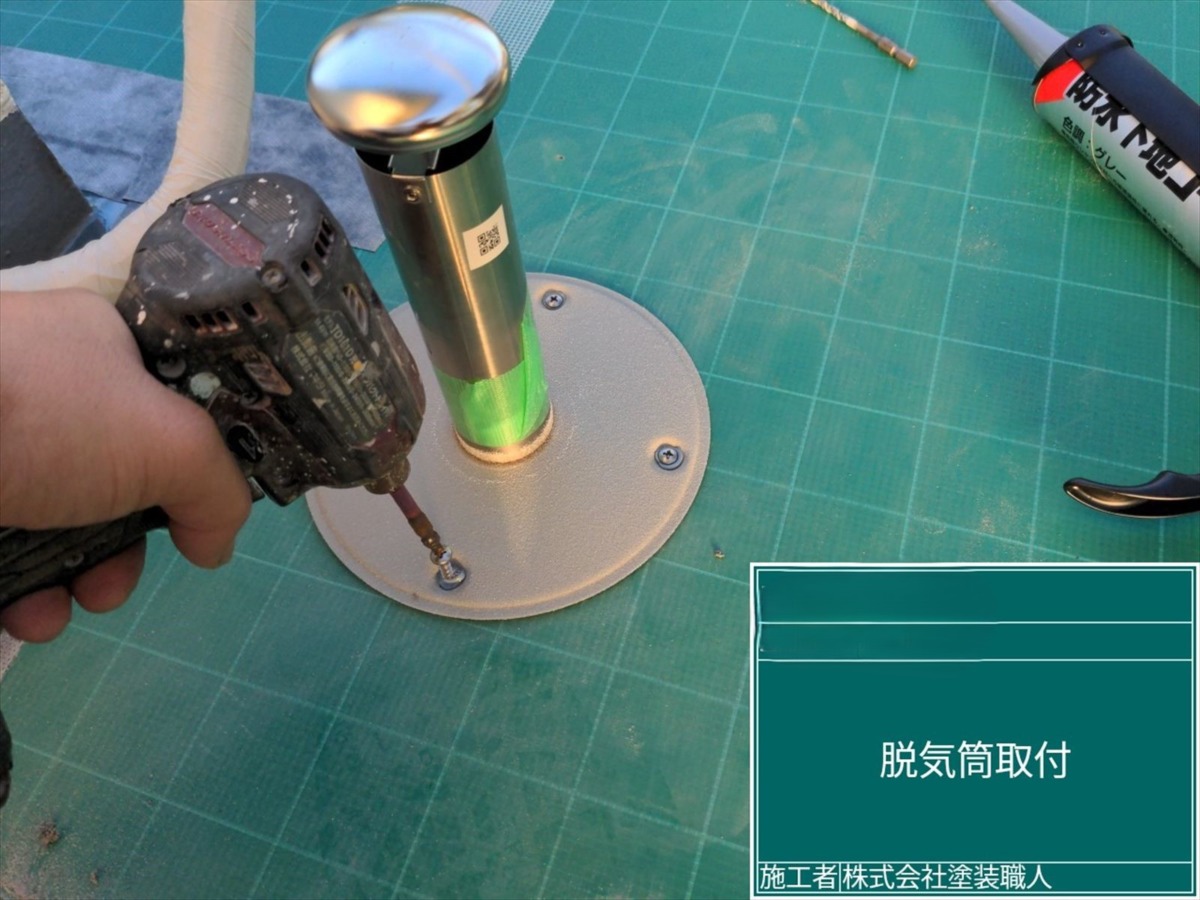

翌日は脱気筒を設置します。

脱気筒を取り付けることで、下地の内部にある水分を排出し、膨れを防ぐことができます。

ただし、狭いバルコニーでは設置場所に注意が必要なため、お客様の歩行導線を確認しながら相談し、設置場所を決めます。

お客様の邪魔にならず、脱気筒の効果を最大限に発揮する場所を選ぶことが重要です。

水分は上部に逃げるため、脱気筒を水上側に設置します。

水上側には室外機がありましたので、そのそばに脱気筒を配置することで、バルコニーを歩く際に邪魔にならないようにしました。

また脱気筒はステンレス製で、室外機の熱風の影響を受けません。

バランスを考えながら設置場所を決め、通気緩衝工法の効果を最大限に引き出します。

関連動画

ウレタン材の流し込みとトップコート

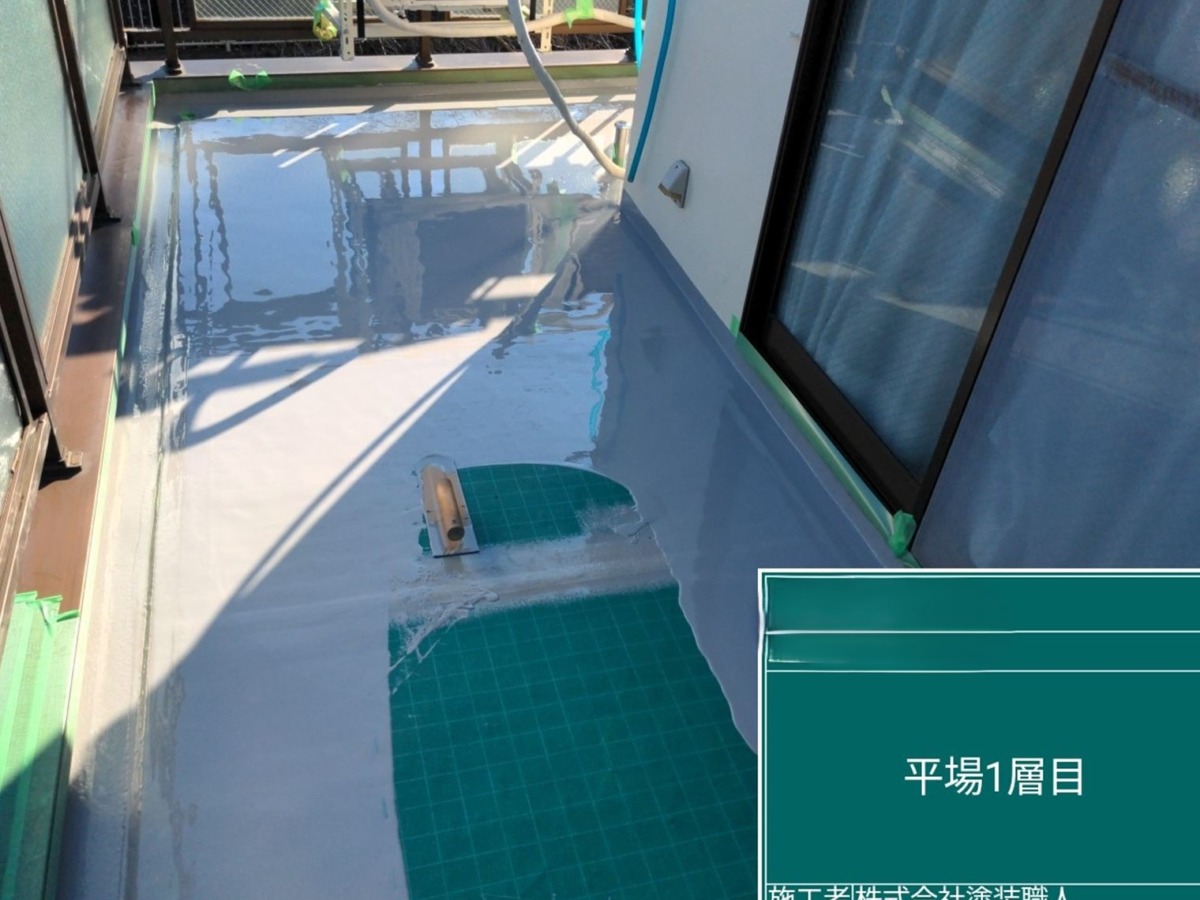

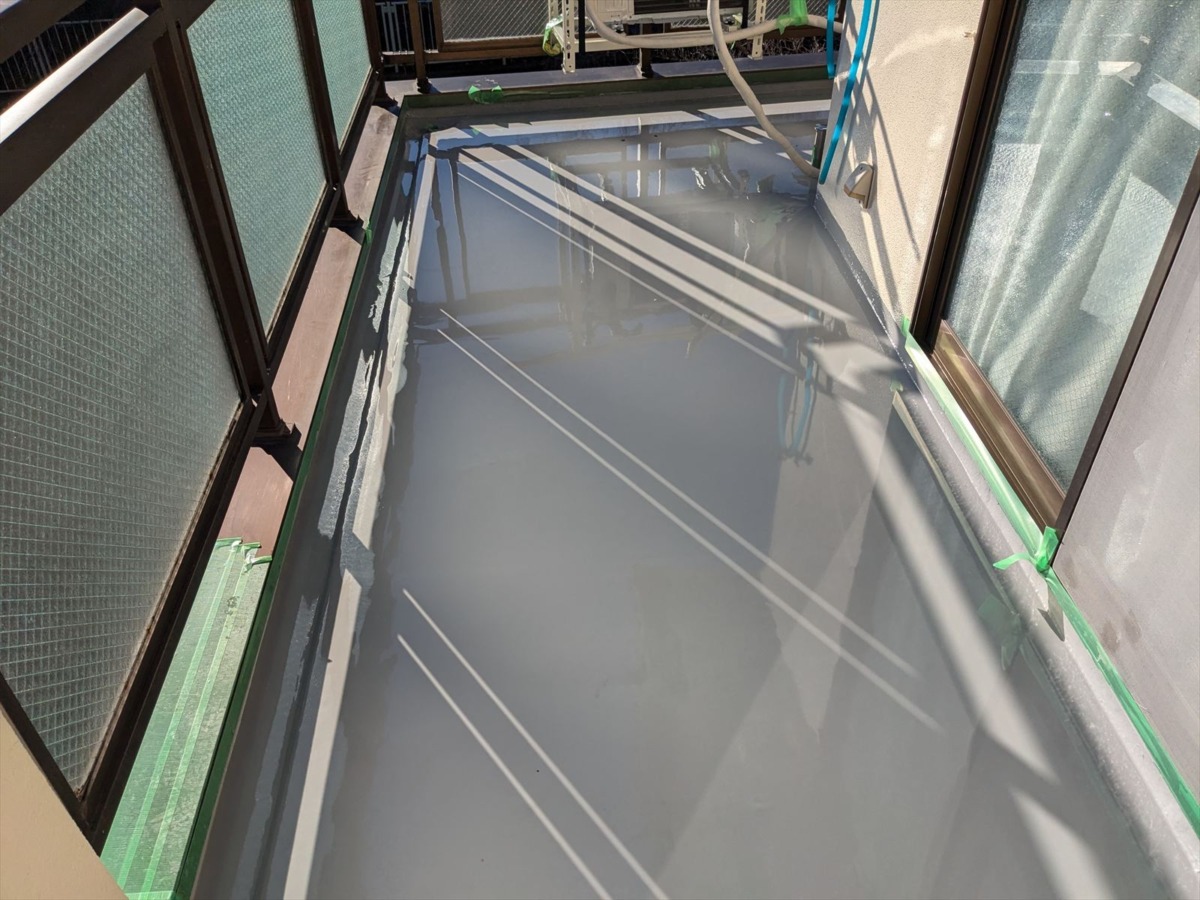

脱気筒の設置が終わったら、ウレタン材を流し込みます。

QVシートはウレタンとの密着力が高いため、プライマーは不要です。

ウレタンを流し込み、乾かした翌日に2層目のウレタン材を流し込みます。

ウレタン材は約1時間で表面が硬化し始めますが、乾ききる前に雨が降ると跡がついてしまいます。

跡がついた場合、工事はやり直しです。

そのため、ウレタン材を流し込む際は、天気予報や雨雲の動きをアプリで確認し、乾燥するまで雨が降らない時間を確保します。

表面の硬化は20℃で約3時間、完全硬化は16時間ほどかかります。

その間、雨が降らないよう天気予報を見るなど注意が必要です。

最後にトップコートを塗ります。

人が歩く場所の仕上げでは、トップコートに骨材を混ぜます。

理由は、ウレタン防水はそのまま仕上げると表面がツルツルになり、雨が降ると滑りやすくなるからです。

バルコニーのような人がよく歩く場所で骨材を入れずに仕上げるのは危険なため、必ずトップコートに骨材を混ぜて滑りにくくします。

トップコートを塗り終えたら、室外機のホースを元に戻します。

今回は、室外機のホースがバルコニーを横断していたため、工事中は足を引っかけないよう注意していました。ホースを傷つけることなく無事工事を終えられ、一安心です。

関連動画

バルコニー床面の防水工事完成

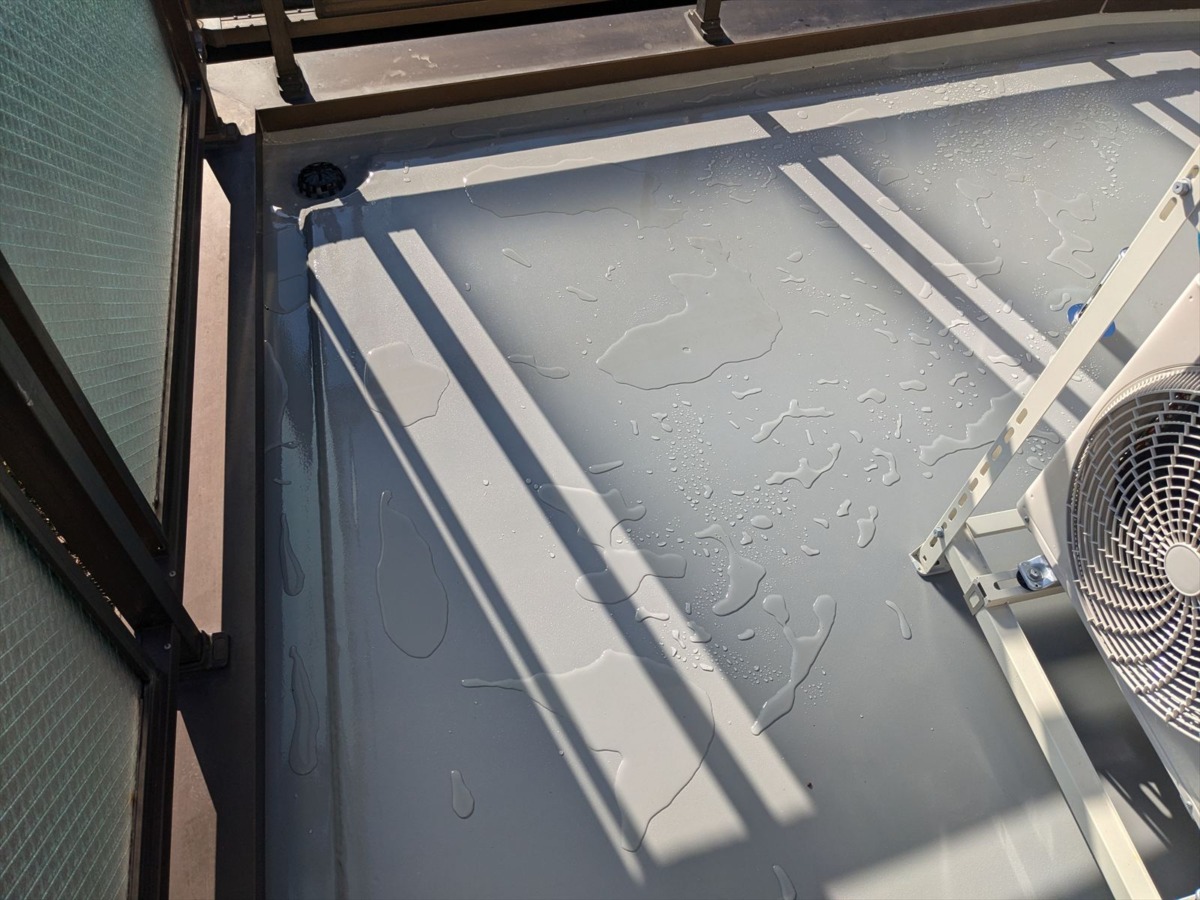

こちらが完成した写真です。

クラックの跡や段差は一切ありません。

最後に、勾配の仕上がりを確認するため床面に水を流してチェックします。

防水がしっかり施されているため、床面で水が完全に弾いた状態です。

よくお客様から誤解されるのですが、この水玉の状態を見て「勾配が甘く水が流れていないのでは?」と思う方がいます。

しかし、このような水玉は、防水面がしっかり機能しているからこそ、水が床面に滲まず、はっきりとした水玉ができるのです。

晴天時に3日間で蒸発する水玉であれば、問題ありません。

すべての水を流すには急な勾配が必要ですが、それでは歩きにくくなります。

プロだからこそ、傾斜のバランスを見極め、バルコニーの機能を最大限に引き出す工事が可能です。

防水工事を依頼する際は、営業や職人に工法の詳細を聞いてみてください。

なぜこの工法を選んだのか、水たまり解消のためにどんな手段を取っているのか、どのように工事を選択したのかなど、工事の理由を聞くことで良い工事を選べます。