コンクリート下地内部に隠れている劣化を的確に調査診断し、クラックや鉄筋の爆裂などの症状に最適な補修と塗装で耐久性を確保しています。

最適な塗装メンテナンス2通り

鉄筋コンクリートの外壁仕様によって2通りあります。

鉄筋コンクリート・モルタル仕上げ

躯体コンクリートの上から仕上げ層としてモルタルが塗布してあるので、モルタルの浮きやクラック処理などの外壁補修後、塗装にはいります。同じ鉄筋コンクリートでも下地の劣化状況で塗料も変えます。

施工前

施工後

鉄筋コンクリート・打ちっぱなし

打ちっぱなしコンクリートの場合は、再度打ちっぱなしの風合いを生かす塗装や撥水材の塗布もしくは通常の塗装のように上から色をつけて塗るベタ塗り塗装が選べます。状況によって外壁を良く研摩する下地調整とシーラー等下塗り塗料の選択が非常に重要となります。

施工前

施工後

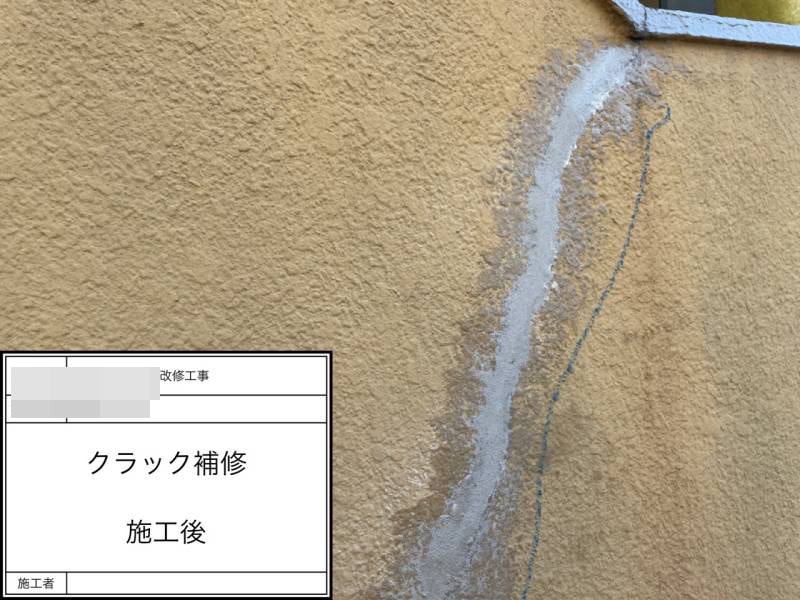

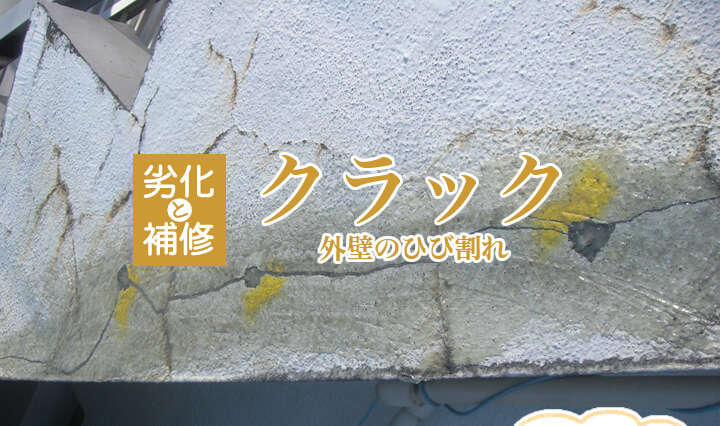

クラック補修

微細なクラックから鉄筋を錆びさせてしまうクラックまで劣化症状にあわせた最適なクラック補修を致します。

クラックを放置すると、大気中の炭酸ガスや水の浸入によりコンクリートの中性化を促進させます。中性化が鉄筋まで及ぶと、鉄が錆びて膨張してコンクリートを押し出す「爆裂現象」を引き起こします。

塗装の密外壁補修は主にコンクリートやモルタルのクラックや浮きなどです。テストハンマーによる打音検査で判明した場所を下地補修します。国家資格・樹脂注入施工技能士を中心とした職人が爆裂やクラック補修をします。

クラックの原因と対策

建物を雨漏りから守るためにも、クラック補修はとても重要です。クラックは爆裂とちがい目視で確認できます。

クラックに雨水が浸入すると、コンクリート内部の鉄筋の錆を発生させRC造の耐久性を低下させる要因にもなり、外観も損ねてしまいます。

目にひび割れ幅が広い、狭いそれぞれにおいて、最適なクラックの補修というものがあるため、国家資格の樹脂接着剤注入施工技能士を主軸した職人が処理を行っています。

地震等、建物に加わる外力によるものです。

コンクリートの乾燥時や季節で異なる温度乾湿の差によって起こる体積収縮等の要因により発生するものと考えられます。

0.5mm以上のクラックは、エポキシ樹脂注入やUカット処理による補修が必要です。0.5mm未満のものはフィラー等のすり込みにて処理します。

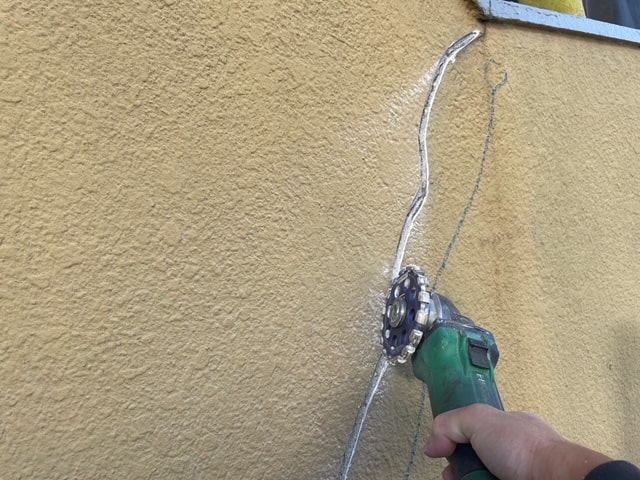

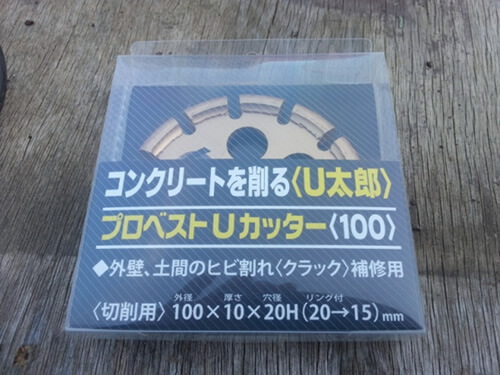

Uカット工法

- 大きなひび割れ幅(0.5㎜以上)は電動カッターでクラック幅を中心にUカット処理(幅10㎜深さ10㎜)を行い溝内を清掃します。

- シーリング用プライマーを塗布した後、2液形シーリング材を充填します。

- 硬化乾燥後その段差をカチオンフィラー(カチオン系フィラー)で面調整を行います。

ひび割れの幅が広くおもに挙動すると予想されるクラックに対して行っています。

ダイヤモンドカッターを取り付けたディスクサンダーにて、幅1㎝、深さ1.5センチほど外壁に溝を入れて、粉塵などを掃除してプライマー処理後、挙動が割と少ない場合は可とう性エポキシ樹脂などを充填して均したあと、状況に応じて樹脂モルタルなどで補修仕上げをします。

ただUカットをするようなこれまでの現場では、挙動が大きい理由でクラックが発生した場合も少なくなく、その場合にはポリサルファイド系やポリウレタン系などのシーリング材を使用することもあります。

最近の変性シリコンではブリードを起こすものも多いため、使用する材料にも配慮して施工しています。

クラック補修後の模様付け(下地の段差修正の方法)

下地調整で劣化膜などを除去すると模様の不揃い箇所・段差が生じます。

この段差を残したまま塗装すると、仕上げ塗料の種類によって異なりますが 仕上がり程度が一般的に悪くなります。

この傾向は仕上げ塗料の膜厚が薄いものほど顕著に表われます。

従って仕上がり精度を高めるためには塗膜除去した箇所を旧塗膜のパターンに 似た状態に回復しておくことが大切です。

下地がリシン仕上げの場合

剥離した箇所にリシンを吹付け周囲と同じ模様に合わせる。

下地が吹付けタイル仕上げの場合

剥離した箇所を既存仕上材と同じ様に吹付けタイルを吹付け仕上げる。

下地がモルタルや下地調整材から剥離している場合

モルタルあるいは下地調整材で補修して同じように仕上げる。

エポキシ樹脂注入工法

- 電動ドリル(φ5㎜)で(250~300mmの間隔、20mm以上)、コンクリートに達するまで注入孔をあけ、圧縮空気などを吹付けてコンクリート粉末を清掃します

- 注入孔位置に注入台座をシール材で取り付ける。

- ひび割れ部に幅30mm、厚さ2mm程度に2液形シーリング材を塗付してシールする。

- 手動あるいは自動式低圧ポンプもしくは注入器具でエポキシ樹脂を注入します。

- 注入したエポキシ樹脂が硬化するまで注入器具を取り付けたままの状態で硬化養生を行なう。

- 注入器具及びシール材を皮スキ、ディスクサンダー等で除去し、仕上を行なう。

特にエポキシ樹脂は主剤と硬化剤を規定通りに混練し扱うことで、よりひび割れに対する効果を発揮します。クラック補修は、国家資格にも指定されているように、道具と材料の使い分けがその後の再発防止にもとても重要です。

雨漏りや鉄筋の腐食を今以上避けるためにもクラックの専門家でもある国家資格の樹脂接着剤注入技能士を主軸にした職人が施工させていただきます。

ひび割れに沿って穴を開けエポキシ樹脂を注入させてクラックを埋めていく方法です。自動式低圧、機械式、手動式がありますが、現場では主に手動式と自動低圧を用いて補修をしています。

クラック内部まで充填するために穴以外のクラック部をシールにて塞ぎながら処理するのも特徴的です。

手動式

手動式では主に幅の広いクラックに対して行います。グリスガンという道具にて、混練した高粘度のエポキシ樹脂を、クラック内部に空気の隙間を残さないようにするため、気泡が入らないようにコーキングガンに詰めて注入していきます。

ひび割れが挙動しない場合は硬質形、挙動する場合には軟質形のエポキシ樹脂を使い分けます。クラックに沿ってドリルにて穿孔する間隔としては、0.3ミリ以下は5センチから10センチ、1センチ以上のひび割れに対しては、20から30センチ程度の間隔を基本として、それぞれクラックのひび割れ幅をもとに対処していきます。

低圧注入自動式

エアー、バネまたは輪ゴム等の加圧によって、注入器具から自動的にエポキシ樹脂を注入します。およそ30㎝間隔でクラックに沿ってドリルにて穿孔し粉塵を除去します。そこに注入孔座金を速硬化型のエポキシ樹脂パテのクイックメンダー、E390などのシール材で取り付け、同様にクラックの上からも塞ぎます。

注入孔座金に注入器具をセットして、加圧によりエポキシ樹脂取り付け注入していきます。自動式低圧注入ポンプ工法の利点は、微細なクラックでも完全に埋めることができる点です。微細なクラックに対しては低粘度の柔らかいエポキシ樹脂のほうがクラック内部の隅々まで充填し埋めることができますが、モルタルやコンクリートに吸収されて、クラック内部の隙間が埋まり切らない可能性があります。

その点この工法は、常に加圧によって自動的に注入し続けているため、注入直後はコンクリートに吸収されたとしても時間経過とともに徐々に粘度が高くなってくるため、隙間が残ることがなく微細なクラックにとても有効な補修方法です。

室内の事例写真はクラックに沿ってエフロレッセンス(白華現象)が生じて、コンクリート内部まで突き抜けるような貫通クラックで、自動式低圧注入ポンプを用いてゆっくりと注入させてクラックを埋めています。

挙動するクラックには硬質形、挙動しない場合は軟式形のエポキシ樹脂を使い分けるなど、現場での正確な状況判断も要求されます。

機械式

機械式は現場作業で行われていることも少なく、大がかりと必要性が少ないため当社で行っていません。

シール工法

クラック表面をコーキングガンにてシール材で覆うようにシール処理する方法です。クラックが挙動しない場合にはパテ状エポキシパテ、挙動が少ない場合にはプライマー処理後可とう性エポキシ樹脂や一般的なシーリング材を使います。挙動が大きく予想される場合はUカット工法となります。主に0.2ミリ以下の微細なクラックに対して適用します。

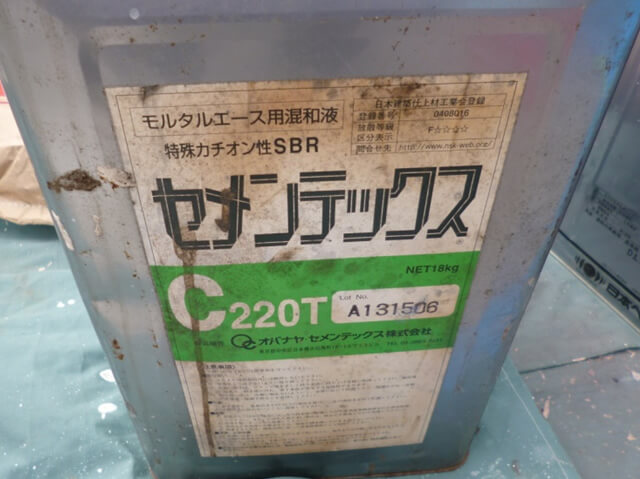

フィラー&セメントフィラー使用

微細なクラックは、フィラーというクラックに対応する下塗り塗料で埋めます。ドロドロした塗料を下塗りとして使用しながら塗装膜の肉厚によってクラックを防止します。

ほかのクラック補修をした後の場合でも、このフィラーを使用しますが、微細なクラックはこのフィラーの刷り込みによってクラックを埋めるという作用もあります。

またポリマーセメント下地調整材であるセメントフィラーという塗材で刷り込む方法で埋める場合もあります。Uカット工法の場合も、シール材を充てん後に兼用します。

パラテックス

雨水に塗れるとパラテックスが膨張してクラックを埋めてるという、自閉樹脂塗膜防水材として使用しています。クラック止水材としては高性能のため、使用頻度は多いです。

Uカット工法の仕上げと材として使うこともあります。

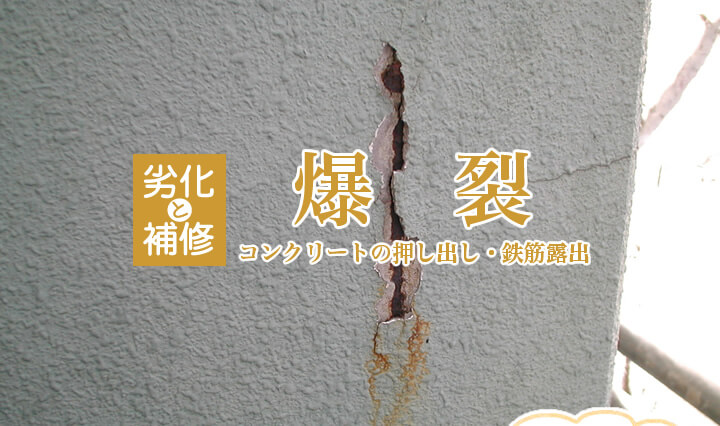

爆裂補修

爆裂の原因と対策

クラックなどから雨水が浸入して、躯体内の鉄筋に錆が生じた結果膨張してコンクリートが押し出された状態。重度の場合は、鉄筋が露出した状態となり、コンクリートが欠落する恐れも。鉄筋コンクリート以外にも、ALCによるボルト穴からの爆裂現象もある。

- クラック(ひび割れ)等から雨水や炭酸ガスが躯体内に浸入。

- コンクリート中性化が促進される。

- 躯体内の鉄筋に錆が発生する。

- 発錆により、鉄筋の体積が膨張。

- 鉄筋周辺のコンクリート片が押し出される。

押出されたコンクリートを削り取り、露出鉄筋の防錆処理後、エポキシ樹脂モルタルで成型します。クラック追従性を考慮した改修仕様の選定、防水施工箇所の見直し等が求められます。

- コンクリート内部から錆汁が流れていたり、鉄筋が腐食、膨張し、コンクリートが浮いている箇所及び既に剥がれて鉄筋が露出している箇所を打検ハンマーで調査します。

- 補修箇所をラッカースプレーでマーキングし、場所や面積を図面に明示します。

- 補修箇所をハンマー等でハツリ落とし、鉄筋を露出させ、ワイヤーブラシ等でサビ落としを行い清掃します。

- 鉄筋部分に、ハイポン20デクロ(特殊エポキシ樹脂錆止め塗料)などの塗布により防錆処理を行う。

- 欠損部への埋め戻しは、エポキシ樹脂モルタルをコテで塗布します。

- 補修後の下地調整は、カチオンフィラー(カチオン系フィラー)をローラー塗装し面調整を行います。

爆裂の補修

爆裂は中途半端な施工をすると、鉄筋の錆のままふたをすることにもなるため、徹底的に脆弱部と錆を除去するように補修をします。

目に見えない潜在的な一歩手前の状態の爆裂も、念入りな打検調査も肝心です。爆裂部の鉄筋には高性能な錆止め塗料にて処理をし、エポキシ樹脂モルタルなどで補修し爆裂の再発を防止しています。

材料はポリマーセメントモルタルも可能ですが、大きい爆裂にはエポキシ樹脂モルタルの方が適しています。補修前にはいずれも、脆く弱くなっているモルタルやコンクリート部を余すことなくできるだけはつり、ほこりなどのそうじ後に、ワイヤーブラシやディスクサンダーなどで鉄筋の錆を完全に除去することが重要です。

昔の鉄筋コンクリートの建物の場合は、今のように山砂ではなく海砂を混ぜたコンクリートも少なくなかったようです。もともとコンクリートは、鉄筋を錆させないようにアルカリ性を保っていますが、クラックなどによって空気と水が浸入すると、アルカリ性から中性化に変わってしまい、錆が進行する環境に変わっていきます。

海砂を使ったコンクリートの場合は、その中性化がさらに早く進むと言われています。塩分はどうにもなりませんが、錆再発予防のためには錆を除去するケレン作業と防錆性の高い錆止め塗料の塗布もとても重要です。

マンション外壁からコア抜きをしたコンクリートと塗膜等の断面

外壁

コンクリート内の鉄筋が膨張して、モルタル下地を押し上げて爆裂した状態。耐力壁のかぶり厚は3センチとも言われていますが、1センチ以下の建物もよく見かけます。これではクラックから入った雨水が鉄筋に早く伝わりやすくなってしまいます。

鉄筋の場所はもう移動することはできません。できるだけ再度爆裂の可能性を排除する必要があります。打音検査で目視できない隠れた爆裂を探すのも重要になってきます。

ワイヤーブラシ等で錆を落とし、錆止め塗料を塗ります。その後、樹脂モルタルなどで補修をし、外壁まわりの模様に合わせた塗装方法により、補修跡も目立たなく仕上がります。

足場の揺れを止めるアンカーボルト部分の錆によって爆裂した例。錆止め処理後モルタル等で埋め、その後塗装をします。

斜壁

垂直の外壁と違い、斜壁の場合はよりクラックなどからの雨水が入りやすくなるので、より慎重に補修をします。

天井面

鉄筋の場天井の露出鉄筋部への補修では脆弱部をよくはつって撤去しケレンすることが大事です。充填したモルタルがその重さによる密着不足の可能性も出てきます。タガネなどで撤去した後は、ほこりなどを掃除して強固なコンクリート素地を出します。

十分にプライマー(接着剤)を塗布させた後に乾燥させて、強力な密着力のある特殊骨材が配合された2成分型の軽量型のエポキシ樹脂モルタルなどを使用して充てんして均します。そうすることで、垂れもなく跡もなく耐久性のある補修となります。モルタル乾燥後は、機械研磨をして塗装によって仕上げをします。

鉄部埋め込み部

鉄の窓てすりなどの根元の部分からの爆裂もあります。

この事例はクラックからの雨水侵入が原因で、コンクリート内部に埋め込まれている部分の手すりがさびて爆裂を起こしていました。

Pコンの穴

Pコンの穴は通常モルタルで埋めっていますが、そのモルタルが外れたりする場合もあります。爆裂ではありませんが、穴の中のボルトがさびて外観を悪くするので、モルタルで再度埋めなおします。

欠損補修

コンクリート、モルタルの欠け、割れの修復など左官的な仕事もコテを使ってきれいに修復します。

基本的には欠損が大きく深い場所にはエポキシ樹脂モルタルを使用し、浅い場所にはポリマーセメントモルタルを使用して修復します。

コンクリート欠損の原因と対策

地震等の強い外力がマンション建物に加わった際、起こったものと 推察されます。

脆弱なコンクリート躯体部を、ハツリ除去し、モルタルなどで成形します。

工法:

- コンクリートとモルタルとの接着不良、モルタルのひび割れ、浮きによって剥落した箇所及び剥落しそうな箇所を打検ハンマーで調査します。

- 補修箇所をラッカースプレーでマーキングし、場所や面積を図面に明示します。

- 剥落しそうな箇所は、ハンマー・ケレン工具等で剥がし粉化物を除去、清掃します。

- エポキシ樹脂モルタルで修復します。

床部分や平面でも少量の補修の場合はよくても、大きい補修になる壁面や天井面などは、モルタルの自重で落ちないように、仕上がりの良さを考えて、アンカーピンのステンレス巻により、耐久性を持たせる施工をしています。

外観をきれいに保つために成形後の仕上げ作業も技術が必要になります。

衝撃によるコンクリート欠損補修

衝撃によるコンクリート欠損の事例です。

欠損の場合、コンクリートの打設状況により豆板などにより様々な原因がありますが、補修方法は爆裂の際と同じです。弱くなっている部分をよくはつり、掃除した後プライマーを塗布します。

コーナー部の大きい欠損部に対しては、より強度を増すためにドリルにて孔を開けアンカーピンを打ちこみステンレスを巻いた後に、プライマーを塗布して衝撃の強度に優れた軽量ポリマーセメントモルタルやエポキシ樹脂モルタルできれいに成形して補修をしています。

浮き補修

現状以上に浮き面積の拡大をさせないためと、はく落を防止するために部分的エポキシ樹脂を注入する工法です。

グリスポンプを使用したアンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法は、非常に接着力の強い2液型のエポキシ樹脂を、ドリルにて穴を開けた部分から注入した後、ネジ状加工されたステンレスピンを躯体コンクリートとモルタル層の隙間にて行き渡らせて強固に接着してモルタルの浮きや落下を防止します。

浮きの原因と対策

建物に加わる外力やクラック等からの水分の浸入等により、相互の付着力が低下し密着不良を起こしたものです。

モルタル除去の後にエポキシ樹脂モルタル又は、セメント系下地調整材等で成型を行います。

コンクリートとの接着不良(肌分れ)を生じたモルタル施工箇所を打検ハンマーで調査します。そして、著しいモルタルの浮き箇所をラッカースプレーでマーキングし、場所、面積を図面に明示します。

この後、モルタル接着注入用エポキシ樹脂を注入しコンクリートと接着処理を行います。なお、ステンレスピンを接着穴に挿入することにより強度を増す工法も多く見られます。

エポキシ樹脂注入工法

浮き箇所を電動ドリル(φ5㎜)で㎡当たり9~16穴を目安(20~30mmピッチ)とし、コンクリートに達するまで注入孔をあけます。

モルタル接着注入用エポキシ樹脂を注入しコンクリートと接着処理を行います。エポキシ樹脂の硬化後はエポキシモルタル樹脂などで仕上げる。

硬化後はディスクサンダーなどで平滑に研磨して、壁面の塗装の模様に合わせるようにパターン付け塗装して完了。

補修例

エポキシ樹脂アンカーピンニング工法

躯体コンクリートの約30ミリの深さに達するまで、振動の少ないドリルにて穴を開けます。圧縮空気で穴の粉塵を掃除し、グリスポンプに空気を混入させないように混練したエポキシ樹脂を詰め、穴奥深くまで注入します。

エポキシ樹脂は、定評のあるコニシのE209Wをメインにセメダインのものを使用しています。直径4ミリのsus304という規格のステンレス製の全ネジ加工をした丸棒ネジピンをエポキシ樹脂に絡ませて、壁表面から5ミリ程度へこませるように挿入します。

ドリルで同じように穴を開け、エポキシ樹脂を注入する。

エポキシ樹脂を注入後、ステンレスのピンを挿入する。

注入孔は、エポキシ樹脂が流れ出ないようウエスを詰めエポキシ樹脂硬化後、ウエスを抜き取りセメントフィラーを充填します。

補修例

モルタルの浮きなどは目視で確認できることは少ないため、テストハンマーで壁全面を打音検査しながら乾いた音で浮いている個所を調査診断していきます。

打音検査した後、マーキングしていき、穴は振動のまわりに悪影響を与えないため、振動の少ない挿入するアンカーピンの直径より2ミリほど大きな径の電動ドリルで、深さ30ミリほどの穴を壁面に対して直角に穿孔します。

穿孔後の状態です。圧縮空気にて孔内粉塵を掃除します。

主剤と硬化剤で色が違うため、エポキシ樹脂の性能を高く発揮させるために色が統一になるまでよく混練りします。接着力と固定力を確実に発揮させるために、気泡が混入しないように正確に計量して十分に混練します。

注入の際はコンクリート内部にエポキシ樹脂が十分に行き渡るように注入しないと効果が薄れてしまうため、空気の中間層を作らないように注入道具のグリスポンプに詰める際も、空気を混入させないように詰めることが重要です。注入の際その内圧によって、モルタルが膨らむこともあるため、加減してエポキシ樹脂は25ccほど注入します。

全ネジタイプまたは丸棒4ミリのsus304のネジ加工のステンレス製のアンカーピン等にエポキシ樹脂に絡ませて注入孔にゆっくり回転させながら挿入します。

挿入後は補修材で凹凸なく平滑に仕上げられるように、ステンレスピンは壁面から5ミリ程度くぼむように、回すように挿入する。エポキシ樹脂が硬化しステンレスピンがくさびとなって、モルタルの浮きが防止できるのです。

ピンの挿入は平米あたりの面積によって基準がありますが、浮きの範囲がその現場によって様々なため、基準自体が適切でない場合が少なくありません。

私たちでは現場の浮きの劣化や状況判断によって決めて行くほうが重要と考え施工しています。

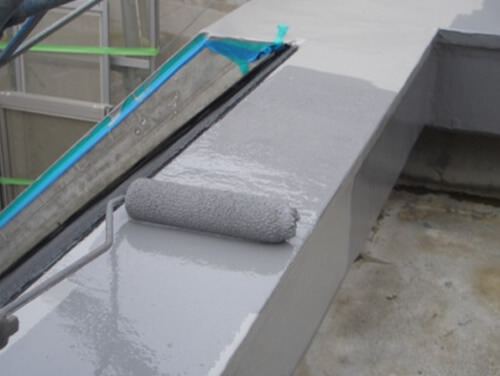

笠木

エポキシ樹屋上のパラペットや笠木は紫外線と雨によって劣化が早く進む場所です。

アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法で固定します。外壁と異なりモルタルの厚み現場によって大きく異なることがあるため、躯体に完全にアンカーピンが効果的に働くよう計測して穿孔します。

その後ウレタン防水密着工法を用いて完了です。

手すり・天端

手すり・天端の事例です。アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法に加えて、クラックにもエポキシ樹脂を注入して均しています。

階段ササラ付近

斜壁

ベランダ手すり

ひさし

注入口付きアンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法

通常のアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法で使うピンと違い、くさび効果のあるピン自体を専用道具を用いてハンマーで打ち込み、注入口からエポキシ樹脂を注入します。

エポキシ樹脂の接着力と、コンクリート内部に打ち込まれた物理的なくさび効果のあるピンのふたつの効果で、より浮きに対する強度があります。

ただしハンマーで打ち込む際の衝撃によって、モルタルへの新たなクラックの発生などや破断などの悪影響のリスクがあるため、よほど広範囲に渡って浮部が見られない場合は、通常のアンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法で行っています。

ポリマーセメントスラリー工法

ピンニング施工した後にポリマーセメントスラリーを注入する工法です。

ポリマーセメントスラリーは、その材料の性質から、モルタルとコンクリートの隙間全体に行き渡りやすくなりますが、その分材料自身の重みで隙間の下のほうにたまりやすくもあり、モルタルを膨らませてしまう原因やクラックからの流出の可能性もあるため、扱うにも制限が出てきます。

当社で施工する現場状況の必要性から当社では現在行っていません。

全面エポキシ樹脂注入工法

通常通り、アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法をした後に、さらにテストハンマーにて残存浮き部を確認し、ピンを差し込まずにエポキシ樹脂のみを注入して、浮きの全面すべてに対し固定する工法。

補修材の種類

エポキシ樹脂モルタル

通常に壁面などに塗布して仕上げられる個所と、軒天井のようにモルタル自身の自重で垂れさがらないように軽量で速乾性のある個所で材料を使い分けます。

基本的にはエポキシ樹脂と特殊軽量骨材が合わさった、補修用軽量エポキシ樹脂モルタルを使用して、コテできれいに成形して修復します。

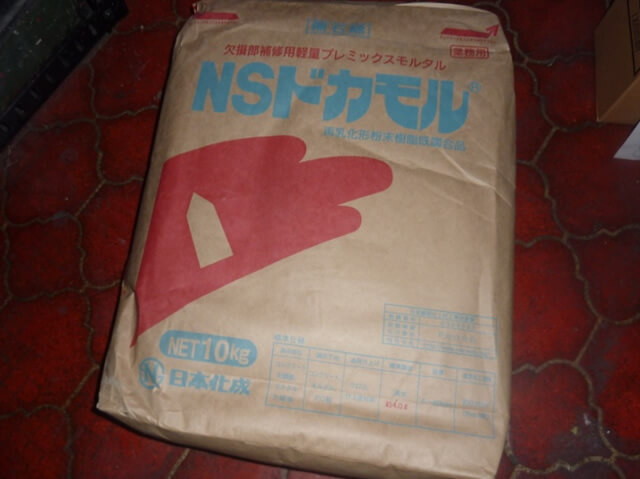

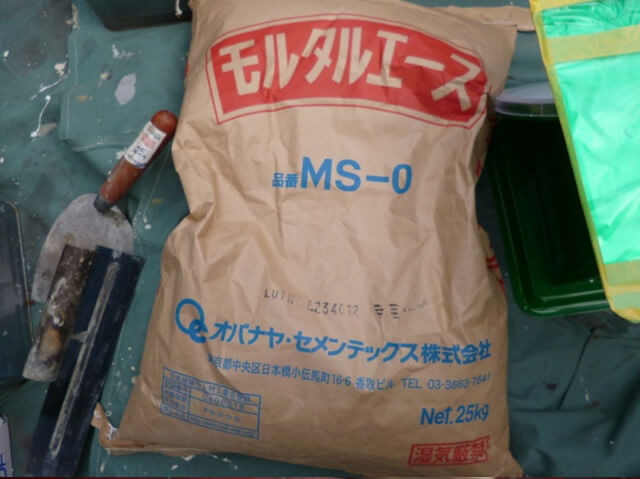

ポリマーセメントモルタル

セメントモルタルに混和用ポリマーディスパーションや再乳化形粉末樹脂を混ぜ合わせた、一度に厚付けで修復可能なモルタルです。

欠損部補修用として、塗装職人では多くの現場で使用されている日本化成の軽量プレミックスモルタルのNSドカモルや、床面などの欠損については2成分形カチオン系のセメンテックスとモルタルエースを使用しています。