今回のブログから何回かに分けて、マンションの大規模改修工事についてご紹介してまいります。

私が担当したのは、北区にある3階建てのマンションで、世帯数は12世帯、築年数が約36年の建物です。

マンション全体の改修工事だったのですが、主に塗装・補修・防水・長尺シートといった工事をしました。

その中から、このブログでは下地補修の一部をお伝えいたします。

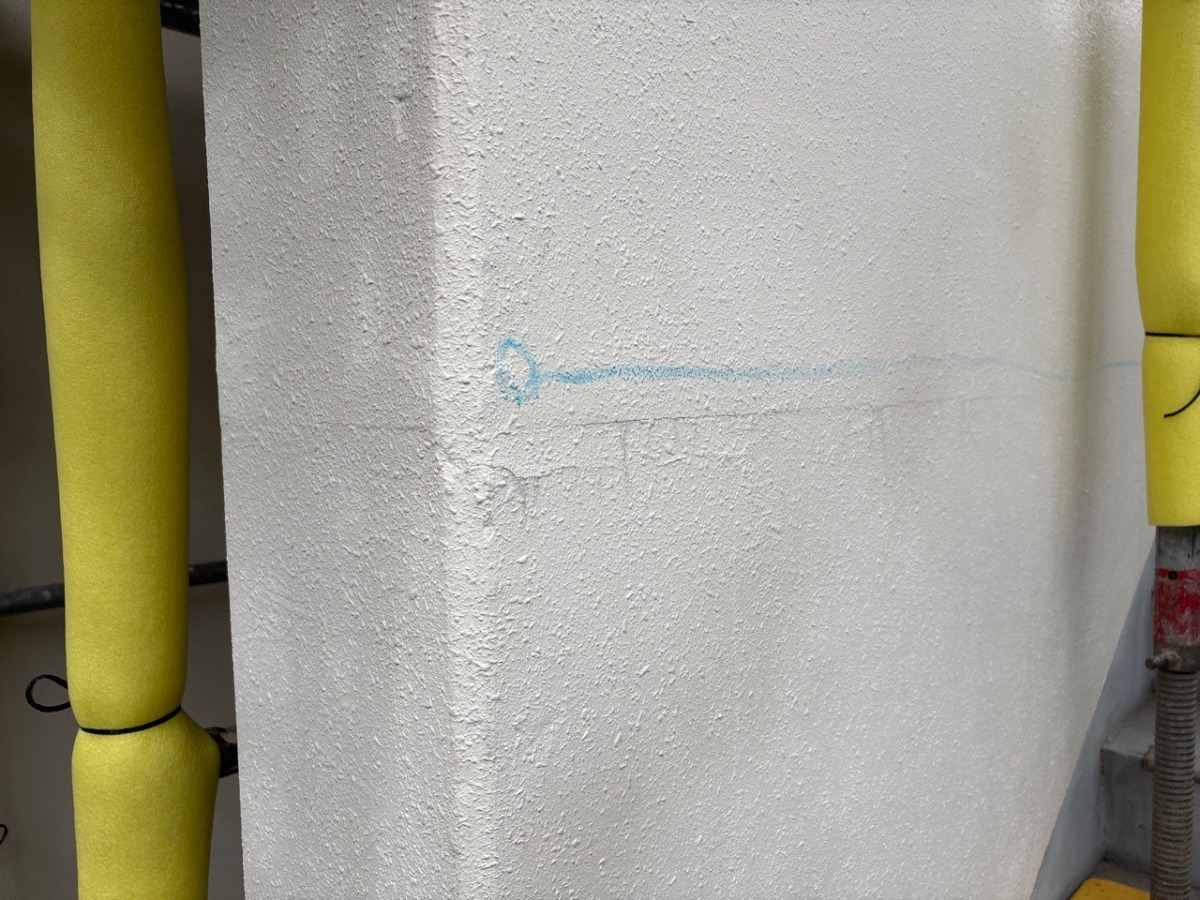

写真に写っている外壁は、回り階段の中心にある内壁なのですが、この内壁の真ん中当たりに、横一文字のクラックが入っていました。

このクラックは、通常のクラックとは原因が異なるクラックですので、補修方法も通常とは異なります。

どのように補修方法が違うのか、詳しくご説明いたしますので、どうぞご覧ください。

内壁に入った横一文字のクラック

現場調査をした際に、回り階段の中央にある内壁のクラックに気がつきました。

一般的に外壁に入るクラックは、開口部などに力が加わったことで縦方向のヒビとなり、ジグザグ状になります。

しかし、このクラックのように横位置でまっすぐヒビが入るのは、何かしら壁内部に問題がある場合です。

クラックの位置から、打ち継ぎ目地が取られていないことによるクラックだと予想できました。

鉄筋コンクリート造の建物は、本来であれば1階と2階部分の間に、コンクリートの打ち継ぎ目地が取られているものです。コンクリートは、乾燥収縮によって壁にひび割れが発生するので、1階部分と2階の壁の間に打ち継ぎ目地(誘発目地)を作ってそれを防ぎます。

関連記事

しかし、その目地がないために1階部分と2階部分からコンクリートのつなぎ目に力がかかり、横にまっすぐクラックが入ったのではないかと推測されました。

そこで、クラックに沿って幅2センチほどコンクリートを削り出し、そこに打ち継ぎ目地を作ることにしたのです。

オーナー様は、こんな細いクラックだったにもかかわらず、予想外の補修工事に少し驚いていらっしゃいました。

確かにクラック自体は小さいものです。

しかし、このまま放っておくと、クラックが広がることが予想されます。さらにそのクラックが雨漏りにつながる可能性も出てくるでしょう。

もちろん打ち継ぎ目地を作るのではなく、通常のクラックと同じように処理して、塗装をすることも間違いではありません。

しかし、大規模改修工事ですので、心配な箇所を残さないためにもしっかりと改修工事が必要です。

お客様にも丁寧にご説明し、ご納得いただいた上で打ち継ぎ目地の形成工事を行いました。

打ち継ぎ目地の形成工事

まずは墨出しをします。

クラックから上下それぞれ1センチ幅のところに、チョークラインでまっすぐ墨出しをして、印をつけます。

墨出しというと、いわゆる大工さんが使う墨汁を入れた墨壺から糸を引っ張り出し、印をつけるタイプを思い浮かべると思いますが、私が使うのはチョークの粉が入ったものです。 チョークの粉ですと、後から消すことができます。(墨汁は消せません)

工事後は塗装してしまうので、墨汁タイプでも大丈夫ではありますが補修工事の際には、このチョークラインを使用する職人が多いです。

メジャーのような容器の中にはチョークの粉が入っていて、そこから糸を引っ張り出し、壁の上ではじくと真っ直ぐな線を引くことができます。

その線を、クラックの上下それぞれに目印としてつけました。

曲がっていないか確認をして、違和感のない位置に線を調整します。

ここは完璧に壁に対して平行にするのではなく、あくまでもクラックにそって目地を作るため、レーザーなどできっちりとした直線を出すことはしません。

クラックが真ん中に来るように微調整しながら、印をつけます。

壁の周りを1周ぐるりと印をつけたら、チョークで引いた線に合わせてディスクグラインダーの刃先をコンクリートカッターに変え、切り込みを入れます。

この時、壁から粉塵が出るため、掃除機を当てながら切っていきます。

次に、電動の削り機で2センチ幅に切り込みを入れた部分のコンクリートの削り出しです。 打撃タイプの電動ドリルで、刃先がのみタイプのもので1センチ以上削ります。

最後はノミとハンマーに持ち替え、丁寧に調整しながら削り出しをしました。

その後、掃除をします。 溝に細かい粉塵など残りますと、シーリングやプライマーの密着が悪くなるため、きっちりと掃除を。

掃除後に、養生をしてプライマーを塗装します。

これで、目地の下準備は完成です。

関連記事

目地へシーリング材の充填

クラックの上下1センチずつを削り出し、掃除してプライマーを塗った状態のところに、シーリング材を充填していきます。

そして、バッカーベラで仕上げます。

この上から塗装することを予定しているため、シール材はポリウレタン系です。

関連動画

足場が建っているため、足場を避けながら施工します。

通常のクラック処理の場合、クラック部分が目立たないように壁と一体になるよう平らに仕上げますが、今回は打ち継ぎ目地の形成ですので、あえて目地部分を残して、そのまま仕上げます。

シーリング材は1日くらいで乾き、手に付かなくなるので、塗装工事の前にしっかりと目地の形成工事を終えることで、塗装工事の際には上から塗装することが可能です。

こちらは塗装工事後の写真です。

打ち継ぎ目地が壁と一体になるように塗装されています。(階段も新しくタキステップが貼り付けてありますが、タキステップは塗装工事後に施工しています)

打ち継ぎ目地の必要性

今回の建物のように、コンクリート造の建物の場合、打ち継ぎ目地が必要です。

コンクリートで建物を建てる際は、型を作ってコンクリートを流し込み1階ずつ仕上げていくのですが、日をまたいでコンクリートを重ねるため、どうしても1階と2階部分のつなぎ目が弱くなります。

弱くなったところには、力がかかりやすくなるため、こうしたクラックの発生を招きやすいのです。

そのため今回のようなコンクリート造の建物には、打ち継ぎ目地が必要となります。

もしもご自宅がコンクリート造で、1階と2階の間に横一文字のクラックが入っている場合には、一度信頼のおける工務店や塗装店に相談してください。

打ち継ぎ目地は、状態によっては後からでも作ることが出来ます。

クラックの見分け方としては、通常ヘアクラックといって髪の毛よりも太い場合には、補修工事が必要とされていますが、横一文字の場合はどんな細さのクラックでも一度ご相談されることをおすすめいたします。

次回は、引き続きマンションの大規模改修工事についてご紹介いたします。

工事の順を追いながらご説明いたしますので、是非大規模改修工事がどのように行われるか、ご覧いただけますと幸いです。